採用活動のスタートとして、多くの企業が実施している「1day仕事体験」ですが、その定義や目的、従来の「1dayインターンシップ」との違いについて正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?

特に、2020年の経団連のルール変更により、1dayインターンシップという名称が廃止され、1day仕事体験やオープン・カンパニーといった新たな枠組みが生まれました。この変化により、企業側も従来のプログラムを見直し、目的に応じた設計を求められるようになっています。

本記事では、1day仕事体験の基本的な定義や目的、オープン・カンパニーとの違い、さらには企業が実施する際のポイントについて詳しく解説していきます。今後の採用活動をより効果的に進めるために、ぜひ参考にしてください。

・企業が1day仕事体験を実施する目的と、効果的なプログラム設計のポイント

・1day仕事体験の最新動向や、業種別の具体的な実施事例

1day仕事体験を含むインターンシップ等の動向

近年の採用市場において、夏のインターンシップ期間は企業と学生の初期接点としてますます重要な役割を果たしています。

パーソルキャリアが26卒学生を対象に調査したデータによると、今夏のインターンシップに参加した26卒学生は35.2%だったのに対して、1dayの仕事体験などを含めたオープンカンパニーへの参加は、全体の86.5%だったということが明らかになりました。

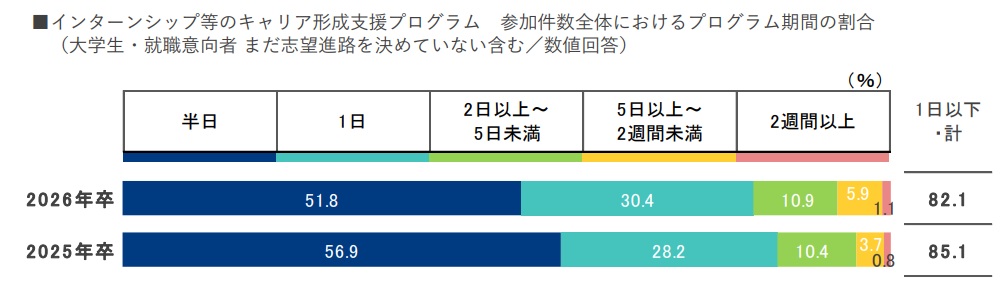

また、リクルートの調査でも、学生の8割以上(2026年卒:82.1%、2025年卒:85.1%)が「1日以下」のプログラムに参加していることが分かっています。特に「半日」や「1日」が主流で、短期志向が強まっていることが分かります。

27卒に向けても、企業は学生のニーズに対応した柔軟なプログラム設計が求められます。特に、夏の時期の取り組みが本選考の採用成功を左右する重要なポイントとなることは間違いないでしょう。

画像引用:リクルート:就職みらい研究所

1day仕事体験とは?その定義と目的

1day仕事体験は、企業が学生向けに実施する1日完結型の職業体験プログラムです。2020年に経団連のルール変更により、「1dayインターンシップ」という名称が廃止され、多くの企業が「1day仕事体験」へと名称変更しました。

そして、1day仕事体験を実施する企業の目的は、大きく以下の3つに分けられます。

企業や業界への理解を深めてもらうため

学生に自社の事業や業務内容を知ってもらい、志望度を高めることが目的です。特に、BtoB企業や知名度が低い企業では、採用のためのPRとして1day仕事体験が重要な役割を果たします。

学生との接点を増やし、将来の採用につなげるため

1day仕事体験に参加した学生は、その後のインターンシップや本選考に進む可能性が高いため、優秀な学生と早期に接点を持つことができます。

企業ブランディングの一環として

学生に「魅力的な企業」「働きやすい企業」というイメージを持ってもらうことで、応募者の質や数を向上させる狙いがあります。特に、学生の満足度が高いプログラムは、口コミやSNSを通じて広がり、企業の採用活動にも好影響を与えます。

1day仕事体験が生まれた背景—経団連のルール変更

近年、企業の採用活動において「インターンシップ」のあり方が大きく変わりました。その中でも、「1dayインターンシップ」が廃止され、「1day仕事体験」へと名称が変更されたことは、多くの企業や学生に影響を与えました。

ここでは、経団連が定めたルール変更の背景と、インターンシップとの違いについて詳しく解説します。

なぜ1dayインターンシップは廃止されたのか?

企業が学生と接点を持つ手段の一つとして広く普及していた「1dayインターンシップ」ですが、2020年に経団連(日本経済団体連合会)が定めた新ルールによって、1日だけのプログラムを「インターンシップ」と呼ぶことができなくなりました。

従来の1dayインターンシップは、企業説明会や業界研究に近い内容でありながらも「インターンシップ」として扱われていたため、名称と実態が一致していないなど、実質的に企業説明会と変わらないケースが多かったことが問題視されていました。以下のような課題が指摘されていました。

- 就業体験がほとんどなく、業界・企業説明が中心になっていた

- 「インターンシップ」という名称なのに、学生の職業観の形成にあまり寄与していなかった

- 1日しか実施しないため、企業と学生が十分な関係を築くのが難しかった

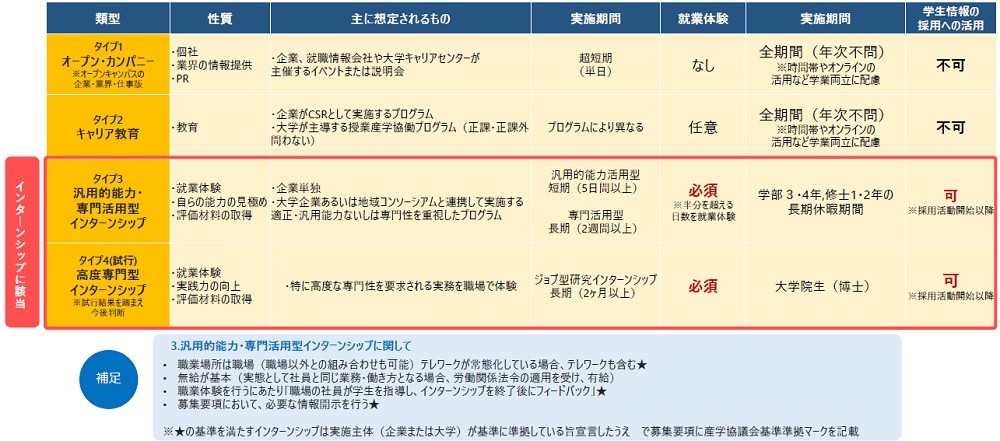

経団連は、本来のインターンシップは「一定期間の就業体験を通じて、学生が成長する機会を提供するもの」であるべきと考え、1日完結のプログラムは「インターンシップ」とは呼べないと判断され、そのため、1日完結のプログラムについては「仕事体験」や「オープン・カンパニー」などに分類されるようになりました。

企業や求人情報サイトが「1day仕事体験」へ名称変更

経団連のルール変更を受け、企業や求人情報サイトは「1dayインターンシップ」という表記を廃止し、代わりに「1day仕事体験」や「オープン・カンパニー」という名称を使うようになりました。

この変更により、企業側もプログラムの内容を見直し、「学生にとってより実践的な学びが得られる場」として1day仕事体験を企画する動きが強まりました。

1day仕事体験とインターンシップの違い

25卒以降は、三省合意によって、さらに「インターンシップ」が明確に区別されるようになりました。特に、5日以下のプログラムは「インターンシップ」と呼べなくなりました。

このルール変更により、企業は短期の職業体験プログラムを実施する際に、「就業体験を含む5日以上のインターンシップ」なのか、それとも「業界・企業理解を目的とした1day仕事体験」なのかを明確に区別する必要があります。

それぞれの違いを整理しておきましょう。

インターンシップとの違い

1day仕事体験とインターンシップは、実施目的や期間、学生の評価方法などにおいて大きな違いがあります。

| 1day仕事体験 | インターンシップ | |

|---|---|---|

| 目的 | 業界・企業理解、職業観の形成 | 実務を通じた能力向上・評価資料の取得 |

| 期間 | 1日(短期) | 5日以上が推奨(実務型) |

| 内容 | 企業説明+業務の一部を体験(ケースワークなど) | 実務を通じたスキル習得、企業からのフィードバック |

| 就業体験 | 必須ではない(説明会やワークが中心) | 必須(企業の業務を実際に経験) |

| 採用への影響 | 直接の評価材料にはならない | 採用活動に活用できる評価資料の取得が可能 |

就業体験の有無が大きなポイント

1day仕事体験とインターンシップの最大の違いは、「実際の業務を経験するかどうか」です。

1day仕事体験では、企業説明やグループワークを通じて、業界や職種への理解を深めることが目的であり、実際の業務に従事することはありません。

一方、インターンシップでは、学生が実際の業務に携わり、企業側からのフィードバックを受けながらスキルを磨く機会が提供されます。

そのため、企業はインターンシップ参加者の評価を選考に活用することも可能です。

1day仕事体験とオープン・カンパニーの違い

「1day仕事体験」と混同されがちなものに「オープン・カンパニー」があります。どちらも1日で完結するプログラムですが、それぞれの目的や内容には違いがあります。ここでは、その違いを整理していきましょう。

1day仕事体験 →「働くイメージを持たせる」ことが目的

1day仕事体験は、学生に企業や業界で働くイメージを持たせることを目的としています。そのため、以下のようなプログラムがよく取り入れられます。

- グループワークやケーススタディ(例:営業職なら顧客への提案を考えるワーク)

- 社員との座談会(職場のリアルな雰囲気を知る機会)

- 模擬業務の体験(エンジニア職なら簡単なプログラミング体験など)

就業体験とまではいかなくても、「実際の仕事に触れる機会」を提供することが特徴です。

オープン・カンパニー →「企業PR・情報提供」がメイン

一方、オープン・カンパニーは、企業や業界についての情報提供が主目的であり、学生に働くイメージを持たせるよりも、企業理解を深めてもらうことに重点を置いています。プログラムの内容としては、以下のようなものが中心です。

- 企業説明会(業界・企業・職種の紹介)

- 社内見学(オフィスツアー)

- 採用担当者によるキャリアアドバイス

オープン・カンパニーは、企業説明会に近い内容であり、業界研究の一環として参加する学生も多いのが特徴です。

1day仕事体験のほうが実践的な内容になりやすい

1day仕事体験とオープン・カンパニーはどちらも「インターンシップとは称さない」活動に分類され、就業体験を必ずしも伴う必要はありません。ただし、1day仕事体験のほうが実践的な内容を取り入れる傾向があります。

| 1day仕事体験 | オープン・カンパニー | |

|---|---|---|

| 目的 | 働くイメージを持たせる | 企業・業界の情報提供 |

| 主な内容 | ケースワーク・模擬業務・座談会 | 企業説明・オフィス見学・キャリアアドバイス |

| 就業体験の有無 | 必須ではないが、業務に近い体験がある | なし(座学中心) |

| 対象学年 | 大学3・4年生が中心 | 学年不問 |

企業がどちらを実施するかは、採用戦略やターゲットに応じて選択することが重要です。

このように、1day仕事体験とオープン・カンパニーは目的が異なり、設計の仕方も変わります。企業の採用戦略に合った適切なプログラムを設計することが、効果的な学生との接点づくりにつながります。

1day仕事体験を実施する際の設計ポイント

1day仕事体験を成功させるためには、学生の満足度を高めつつ、企業の採用活動にも効果的につなげる設計が重要です。単なる企業説明会に終わらせず、実施目的を明確にした上でプログラムを工夫することで、学生の志望度向上や採用ブランディングにも役立ちます。

これらの設計ポイントを押さえることで、企業と学生の双方にとって価値のある1day仕事体験を実施することができるでしょう。

-

1、ターゲットを明確にする——誰に向けた仕事体験か?

- 文系・理系、学年ごとのニーズを考慮する

- 志望度の高い学生向けか、広く認知を広げるためのものか

- 今後の選考につなげるための工夫

-

2、プログラムの内容を工夫する——学びと体験のバランスを意識

- 企業説明+実践的なワークの組み合わせ

- 学生が主体的に参加できる時間を増やす

- 社員との座談会やフィードバックを活用する

-

3、オンライン・対面の実施形式を選ぶ——参加しやすさを考慮

- 遠方の学生も参加できるオンライン開催のメリット

- 企業の雰囲気を感じてもらうための対面開催の工夫

- ハイブリッド開催で幅広い学生にアプローチ

-

4、終了後のフォローを強化する——採用活動への活用

- 参加者限定の情報提供やフォローイベントを実施

- アンケートを活用し、学生の満足度や課題を分析

- その後のインターンシップや本選考への誘導

1day仕事体験で人事が注目すべき学生のポイント

1day仕事体験は、企業が学生と接点を持つ重要な機会です。特に、新卒採用においては、早期に優秀な学生を見つけ、関係を築くことがその後のインターンシップや本選考へとつながります。しかし、1day仕事体験は短時間で完結するため、学生の能力や適性を深く評価することが難しいのも事実です。

そのため、人事担当者は限られた時間の中で何を重視して学生を観察するべきかを明確にする必要があります。ここでは、1day仕事体験でチェックすべき学生のポイントを紹介します。

積極性やコミュニケーション力—主体的に行動できるか?

1day仕事体験では、学生がどのようにプログラムに関わるかが重要な評価ポイントとなります。特に、受け身ではなく主体的に参加できるかどうかを観察することが、企業との相性を判断する上で役立ちます。

チェックポイント

- グループワークや座談会での発言の多さ

→ ワークの際に積極的に意見を出しているか、他の参加者と協力しながら取り組めているかを確認しましょう。単に発言が多いだけではなく、内容が的確で論理的かどうかも重要なポイントです。 - 他の学生や社員との関わり方・協調性

→ 1day仕事体験では、グループでの課題解決やディスカッションが含まれることが多いです。その際に、他の参加者の意見を尊重しながら建設的な議論ができるかどうかを観察すると、チームワークの適性が見えてきます。 - 自ら質問や意見を発信する姿勢

→ 社員との座談会などで、自分から質問をする学生は、企業や業界に関心を持っている可能性が高いです。また、ただ質問するだけでなく、相手の回答を踏まえてさらに深掘りできるかどうかもポイントになります。

業界・企業への関心度—事前準備や理解度をチェック

1day仕事体験は、学生にとって企業理解を深める場であると同時に、企業にとっては志望度の高い学生を見極めるチャンスでもあります。意欲的な学生は、事前準備をしっかり行い、企業や業界に対する理解を深めようとしています。

チェックポイント

- 事前に企業や業界について調べてきているか

→ プログラムの最初に「なぜこの仕事体験に参加したのか?」を質問すると、その学生がどの程度リサーチをしているかがわかります。ホームページの情報を見ただけでなく、企業の強みや市場動向まで把握している学生は、志望度が高い可能性があります。 - プログラム中の質問や発言に業界理解が反映されているか

→ たとえば、「御社の強みは〇〇だと理解しているのですが、今後の事業展開についてどうお考えですか?」といった具体的な質問ができる学生は、企業研究をしっかり行っていると判断できます。 - 仕事体験後のフィードバックや感想の具体性

→ プログラム終了後、「今日の学びや気づきは何でしたか?」と聞いた際に、単なる感想ではなく、「この業務の重要性を理解した」「自分の強みが活かせると感じた」といった具体的な学びを話せる学生は、業界・職種に対する理解度が高いと考えられます。

柔軟な思考力と課題解決能力—ワークでの対応を観察

多くの企業が1day仕事体験でグループワークやケーススタディを実施しています。これは、学生の思考力や問題解決能力を評価するための重要な機会です。単に正解を導き出すだけでなく、どのように考え、チームの中でどのような役割を果たすかを観察することがポイントとなります。

チェックポイント

- 与えられた課題に対するアプローチの工夫

→ ただ単に答えを出すのではなく、なぜその解決策を選んだのか、どのように導き出したのかを説明できるかが重要です。論理的な思考ができる学生は、今後の成長が期待できます。 - 他者の意見を聞いた上で、柔軟に考えをまとめられるか

→ 柔軟な思考力を持つ学生は、他のメンバーの意見を取り入れながら、自分の考えを修正したり、新たな視点を取り入れることができます。逆に、自分の意見に固執しすぎる学生は、協調性に欠ける可能性があります。 - ロジカルに考え、自分なりの答えを導き出せるか

→ グループワークでは、結論だけでなく、その結論に至るまでの「論理的なプロセス」が重要です。発言内容に一貫性があり、納得感のある説明ができる学生は、論理的思考力が高いと判断できます。

1day仕事体験の業種別実施事例

1day仕事体験は業界ごとに特色があり、各企業が工夫を凝らしたプログラムを実施しています。以下に、主要な業種別の1day仕事体験の事例を紹介します。

1. メーカー(製造業)

実施事例:自動車メーカーの開発職向け仕事体験

- プログラム内容:製品開発プロセスの説明、CAD設計の体験、技術者との座談会

- 目的:自社の技術力やモノづくりの魅力を学生に伝え、理系学生の関心を高める

- 特徴:実際の製品開発に近いワークを通じて、仕事の流れを体感できる

2. IT・通信業界

実施事例:SIer(システムインテグレーター)企業のエンジニア向け仕事体験

- プログラム内容:プログラミング演習、システム設計のケースワーク、先輩エンジニアとの交流

- 目的:IT業界の仕事の流れを理解させ、プログラミング未経験者でも興味を持てるよう工夫

- 特徴:オンライン開催が多く、どこからでも参加可能

3. 商社

実施事例:総合商社の営業職向け仕事体験

- プログラム内容:海外取引のケーススタディ、模擬商談、若手社員とのディスカッション

- 目的:商社のビジネスモデルや交渉力の重要性を伝え、志望度の高い学生を引きつける

- 特徴:グローバルな視点を持つ学生の関心を高めるため、英語を使ったワークも実施

4. 金融業界(銀行・証券・保険)

実施事例:銀行の法人営業向け仕事体験

- プログラム内容:融資審査の模擬体験、資産運用の提案ワーク、若手行員との座談会

- 目的:金融知識がなくても、業務の面白さを体感できるよう工夫

- 特徴:数字を扱う仕事に対する適性を見極める機会としても活用

5. コンサルティング業界

実施事例:戦略コンサルティング会社の仕事体験

- プログラム内容:ケース面接対策を兼ねたビジネス課題解決ワーク、プレゼン発表、フィードバック

- 目的:論理的思考力や問題解決能力を持つ学生の発掘

- 特徴:参加学生のパフォーマンスを評価し、長期インターンや本選考につなげるケースが多い

6. 小売・サービス業

実施事例:大手百貨店の販売・企画職向け仕事体験

- プログラム内容:売場見学、顧客ターゲット分析、販促イベントの企画立案ワーク

- 目的:接客業務だけでなく、企画やマーケティングの視点も学べるよう設計

- 特徴:現場体験を重視し、実際の売場でフィードバックを受けることもある

7. 建設・不動産業界

実施事例:大手ゼネコンの施工管理向け仕事体験

- プログラム内容:建築現場の見学、プロジェクトマネジメントの体験、設計・施工の基礎講座

- 目的:建築・土木系学生に向けたキャリアのイメージ形成

- 特徴:現場での臨場感を重視し、実際の施工現場を見学できるプログラムが多い

8. マスコミ・広告業界

実施事例:広告代理店のマーケティング職向け仕事体験

- プログラム内容:CM企画立案、ターゲット分析、クリエイティブディレクションのシミュレーション

- 目的:アイデアを形にする仕事の魅力を伝え、創造力のある学生を発掘

- 特徴:プレゼン発表があり、発想力やプレゼン能力も評価される

まとめ

1day仕事体験は、企業と学生の初期接点として年々重要性を増しています。

企業にとっては認知度向上や採用ブランディングの手段となり、学生にとっては業界理解やキャリア形成の機会となっています。今後も市場の変化に対応し、効果的なプログラムを設計しながら、魅力的な採用活動を進めていきましょう。

今後、重要なことは以下の2点です。

- 自社の強み(魅力)を認識する、創出する

- 学生とのコミュニケーションフローの明確化

その傾向はすでにインターンシップのコンテンツにも反映されており、4月から早期にインターンシップサイトへ掲載することが採用成功のカギとなります。出遅れないためにも、今すぐ準備を進めていきましょう!

「早めに動いた方がいいかも…」と感じた方は、マイナビや各新卒媒体への掲載ご相談も含め、ぜひキャリアマートまでお問い合わせください!