ワークサンプルテストとは、候補者に実際の業務を体験してもらう選考プロセスを指します。体験入社のような位置付けで実施し、候補者と企業のミスマッチをなくすことが目的です。

今回はワークサンプルテストの導入をおすすめする職種や企業の特徴、活用方法や注意点など基礎的な内容をご紹介します。

ワークサンプルテストとは?実施増加の背景

ワークサンプルテストは、Googleがピープルアナリティクスの導入とともに実施開始したことで、広く世間に知られ始めました。ピープルアナリティクスとは、人事・採用に関する業務をデータから客観的に分析し、意思決定する手法です。ピープルアナリティクスの一貫として、ワークサンプルテストを実施する企業が増えています。

また、純粋に入社前後のギャップをなくすためにワークサンプルテストを導入するケースも多くみられます。

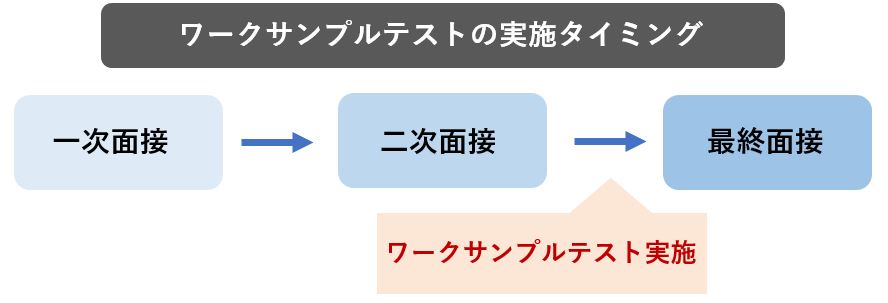

ワークサンプルテストの実施時期とタイミング

ワークサンプルテストは、選考プロセスの過程に組み込まれますが、実施タイミングとしては最終面接の直前がおすすめです。

企業によって面接回数は異なりますが、一次面接+最終面接であれば一次面接通過後に、一次面接+二次面接+最終面接の企業は二次面接終了後にワークサンプルテストを案内すると良いでしょう。

SPIの性格診断も、一次面接前か最終面接直前に組み込まれるケースが多いですが、同じタイミングでワークサンプルテストを実施するのがスタンダードと言えます。

ワークサンプルテストは、数時間で終了する場合もあれば、半日~1日をかけて長時間で実施する場合もあります。

ワークサンプルテスト導入メリット

ワークサンプルテストを導入するメリットは複数挙げられます。順にメリットを確認していきましょう。

入社後のミスマッチを減らせる

ワークサンプルテストを導入するもっとも大きなメリットとして、ミスマッチを減らせる点が挙げられます。

内定前に、実際の業務を体験することで、企業は候補者のスキル・能力を正しく見極めが可能です。候補者も、「やりたい気持ちはあるけど、実際にやってみたら違った」という後悔を減らすことができますし、本当に自分はこの業務で頑張れるかどうか、内定承諾の判断材料も得られます。

ワークサンプルテストを実施する時間は、数時間~1日と幅がありますが、少なくとも1~2名以上は社内の人とコミュニケーションをとる機会も作れます。職場環境、仕事内容、社風、一緒に働く人など、さまざまな視点でもミスマッチを減らせるのが最大のメリットでしょう。

採用工数を減らせる

ワークサンプルテストを内定提示前に実施すれば、採用工数を減らせる利点もあります。

1対1の会話形式の面接では高評価だったとしても、いざ実務を任せてみると、面接では見えていなかった欠点が見つかるかもしれません。ワークサンプルテストで得られる候補者情報量が多いので、候補者の良い面・悪い面の双方を、しっかりつかむことができます。

次の選考の評価材料が多く手に入るため、面接回数を減らしたり、結果的に採用工数を減らせたりするケースがあるのです。

ワークサンプルテスト中に既存社員との交流も行えば、採用工数だけでなく、内定者フォローやオンボーディングにも効果があるといえるでしょう。

入社の動機づけができる

ワークサンプルテストは、候補者の入社動機付けができる点もメリットです。

面接の会話だけでは、いまいち自社の魅力や雰囲気などが伝わりづらいことも多いでしょう。ワークサンプルテストをきっかけに、会社に来社してもらったり、複数の社員と会ってもらったり、直接会話はできなくてもフロアに集う社員の空気感を見てもらうことで、入社動機付けにつなげられる可能性も高いです。

実際に手を動かして仕事をしてもらうことで、内定に近づいている実感を持たせたり、自信を感じてもらったりすることでも、入社の後押しができるでしょう。

ワークサンプルテスト実施のデメリット・注意点

選考のミスマッチが減らせて、候補者の背中押しができるワークサンプルテストですが、導入時にデメリットがあるのも事実です。ここでは2つのデメリット、注意点について見ていきましょう。

選考時間の長期化

メリットでご紹介した「採用工数が軽減できる」という点と相反する内容ですが、ワークサンプルテストの実施は選考時間をかえって長期化させる場合もあります。

1人ひとりの候補者とスケジュール調整を行い、実施スケジュールを組むので、選考が後ろ倒しになる可能性があるのです。そもそもワークサンプルテストに対応できる社員が少ない場合、社内リソースの確保も必要になります。なかなか担当者をアサインできず、結果として選考に時間がかかるケースもあるのです。

選考辞退の可能性アップ

ワークサンプルテストを実施すると採用ミスマッチが減らせるということは、それだけ相性の良くなかった方の辞退が増える可能性もあるということです。辞退が増えると「ワークサンプルテストが意味ないのでは」と悪くとらえる方もいますが、ワークサンプルテストがあるからこそ入社後ギャップが生まれる候補者をスクリーニングできるのです。

選考辞退が増えるとネガティブにとらえる場合もありますが、致し方ない点として受け止めるようにしましょう。

ワークサンプルテストの導入ポイント

ワークサンプルテストを実施する際は、なるべく入社後すぐに与える予定の業務と、近しい業務を体験してもらいましょう。つい会社の良いところを見せようと、普段とは違う珍しい業務を体験させては意味がありません。あくまでも入社後ギャップを払しょくするために実施すると理解し、業務を選ぶようにしてください。

また、ワークサンプルテストの実施の際は、周囲の社員協力も必要不可欠です。事前に「何の目的で」「いつ」どのような人が来るのか」「どういった接し方をしてほしいか」など共有を行いましょう。

そして、ワークサンプルテスト時に、候補者の何をどう評価するのか、評価項目を決めておくこともポイントとなります。事前に「どのくらい業務レベルがあればやっていけそうか」など、周囲の社員にヒアリングして評価項目を作成しておくと良いでしょう。

ワークサンプルテスト職種別実施例

続いて、職種別にワークサンプルテストの実施例を紹介します。

エンジニア職

実務に必要なコーディングテストや、システム開発のシミュレーション中に発生するエラー対応などを体験してもらいましょう。

実際に手を動かしてもらい、作業スピードや持っている知識レベルをダイレクトに確認したり、周囲のエンジニアとのコミュニケーション力をはかると良いです。

営業職

自社サービスの特徴を伝え、商談資料を共有したうえで、顧客商談のプレゼンを実施してみましょう。内勤営業であれば、テレアポや資料作成を依頼してみても良いでしょう。

また、先輩社員の商談に同席してもらい、商談改善点やその後のクロージングまでの計画立案を一緒に行てみるのもいいかもしれません。

広報・マーケティング職

自社サービスの課題、現状、広報戦略など前提条件を共有したうえで、新たな認知獲得施策の提案をしてもらいましょう。

マーケティング職の携わる範囲は広いので、SNSやマスメディア、プレスリリースなどピンポイントのチャネル題材を与え、実際に手を動かしてもらうのも良いでしょう。

生産技術職

製造ラインの課題や現状を共有し、特定の部門のコスト削減やフロー見直しの提案をしてもらいましょう。

コスト意識や、人材配置に関する知見などを確認できます。

ワークサンプルテスト導入企業の事例

最後に、ワークサンプルテストを導入している企業事例を3つご紹介します。

Chatwork株式会社

中小企業向けのチャットツールを展開するchatworkでは、丸1日かけて体験入社を実施しています。実施タイミングは2次面接後となっています。

ワークサンプルテストを導入することで、会社全体が採用に関わるという環境づくりを後押しし、候補者のエンゲージメントを高めることができているそうです。

ラクスル株式会社

ラクスルでは、候補者のミスマッチを防ぐために半日インターンと称してワークサンプルテストを実施しています。

在職中の方は、休みを取得してもらうか、終業後の18時~21時など夜間に企業に訪問してもらい対応しています。わざわざ半日の時間を使って訪問するため、本当にやる気のある方しか残らない点で、候補者を選別できることも魅力だそうです。

ナイル株式会社

ナイルでは、ワークサンプルテストの実施に加え、採用情報をオープンにするためにオウンドメディアやnoteを用いた企業情報の発信にも力を入れています。

ワークサンプルテストの内容としては、広報職には新規サービス紹介のプレスリリースを作成してもらうなど、入社後に担当する業務に関連した課題に取り組んでもらっているそうです。

まとめ

ワークサンプルテストは、選考フェーズの候補者に体験入社を促して、双方のミスマッチを防ぐ目的で実施する施策です。面接でたくさん話すよりも、実際に業務をお任せしてみることで、総合的な採用評価ができるでしょう。

必ずしも半日~1日かけて実施しなくても良いので、ぜひワークサンプルテストを取り入れて選考をブラッシュアップしてみてください。

STAR面接(行動面接)とは、候補者の過去の行動について質問をしながら、価値観や性格、特徴などを深く掘り下げていく面接手法を指します。 今回は、STAR面接の仕組みや取り入れる際のメリット、注意点をはじめ、具体的な面接手順までご紹介し[…]