SDGsは、世界が抱えるさまざまな問題をよりよく改善・解消していくための国際目標です。日本においても、政府や多くの自治体、企業がSDGsの達成のために、さまざまな取り組みを開始しています。

今回は、そもそもSDGsとは何なのかという解説とともに、そのメリットや人事担当者向けのポイント、企業が実践する取り組みの内容などを併せてお伝えします。

SDGsとは?

近頃、目にする機会も増えたSDGsは、「エス・ディー・ジーズ」と読みます。国連に加盟している193カ国によって取り決められた持続可能な開発目標を意味する言葉です。

SDGsは、2030年までの目標を目指しており、達成するべき17個の目標とそれらを具体化した169個のターゲットにより構成されています。これらは、貧困やエネルギー問題、ジェンダー平等など幅広く、世界が抱えるさまざまな問題を改善・解消していくことが盛り込まれた内容です。

日本においても、政府や自治体だけでなく多くの企業が取り組みを開始しています。

採用活動とSDGsの関係性

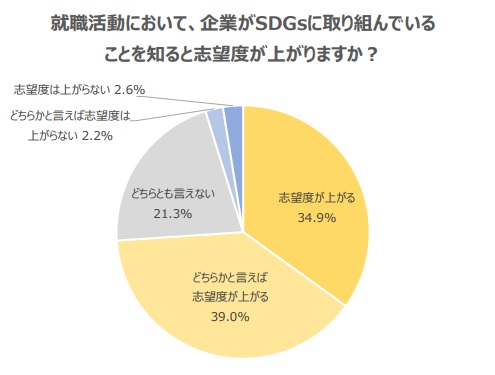

あさがくナビを運営する学情が23卒へ調査したアンケートでは、SDGsに取り組んでいることがわかると志望度が上がる学生は7割以上にもなることがわかりました。

画像引用:あさがくナビ

就職活動において、企業が SDGs に取り組んでいることを知ると「志望度が上がる」と回答した学生が 34.9%、「どちらかと言えば志望度が上がる」と回答した学生が 39.0%となっており、7 割以上の学生が SDGs に取り組んでいることを知ると「志望度が上がる」ことが分かります。志望度が上がると回答した学生からは、「社会貢献性の高い仕事をしたい」「社会貢献と利益の追求を両立している企業は、就職先として魅力を感じる」「SDGsに取り組んでいない企業は、今後成長を続けていくことが難しいと思う」といった声が挙がりました。

また、20 代社会人を対象にした調査では、「志望度が上がる」「どちらかと言えば志望度が上がる」の回答は 51.3%となっており、「志望度が上がるか」についても、2023 年卒採用の回答が、20 代社会人の回答を22.6 ポイント上回る結果となりました。 引用:あさがくナビ

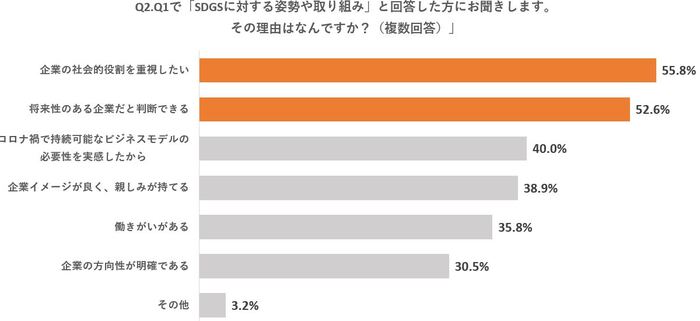

株式会社ベイニッチが2021年に22卒学生を対象にした調査においては、企業を選ぶ際に重視する点としてSDGsに対する姿勢や取り組みを選ぶ学生は17.3%であり、前年21卒学生の調査から10.9%上昇しているため、年々SDGsの認知度や関心度の高まっていることが伺えます。

画像引用:株式会社ベイニッチ「22卒就活生の選社軸とSDGsの関係性」に関する調査

SDGsに対する姿勢や取り組みを重視すると回答した理由としては、企業の社会的役割を重視したいから、企業の将来性を判断することができる、などの点を挙げる学生が多いようです。

これらの結果から、今後ますます、企業のSDGsにおける取り組みに関心を持つ学生が増えることが予想されます。

なぜSDGsを気にしなければならない?

SDGsの目標の中には、2030年までに実現するには大きすぎるものも多数含まれています。そのため、政府だけの取り組みではなく、企業が新たに作る技術や仕組みが目標達成への鍵となってくるのです。

国から企業の取り組みが期待されている例として、2016年に設置された政府のSDGs推進本部から企業に向けて、「ジャパンSDGsアワード」があります。

SDGsの目標達成において、取り組みが優れている企業及び団体を表彰します。表彰されることが全てではありませんが、SDGsに協力的であることは、企業の社会的評価にも繋がることは明らかです。

SDGsに取り組むメリット

SDGsに企業が取り組むことで、得ることのできる主なメリットをお伝えします。

企業のイメージや信頼度がアップする

積極性を持ってSDGsに取り組むことは、社会貢献の観点からイメージアップに繋がり、企業にとっても大きなメリットとなります。世界が抱える環境や社会の問題に、立ち向かえる企業であることをアピールすることが可能です。

優れた人材を誘致できる採用ブランディング

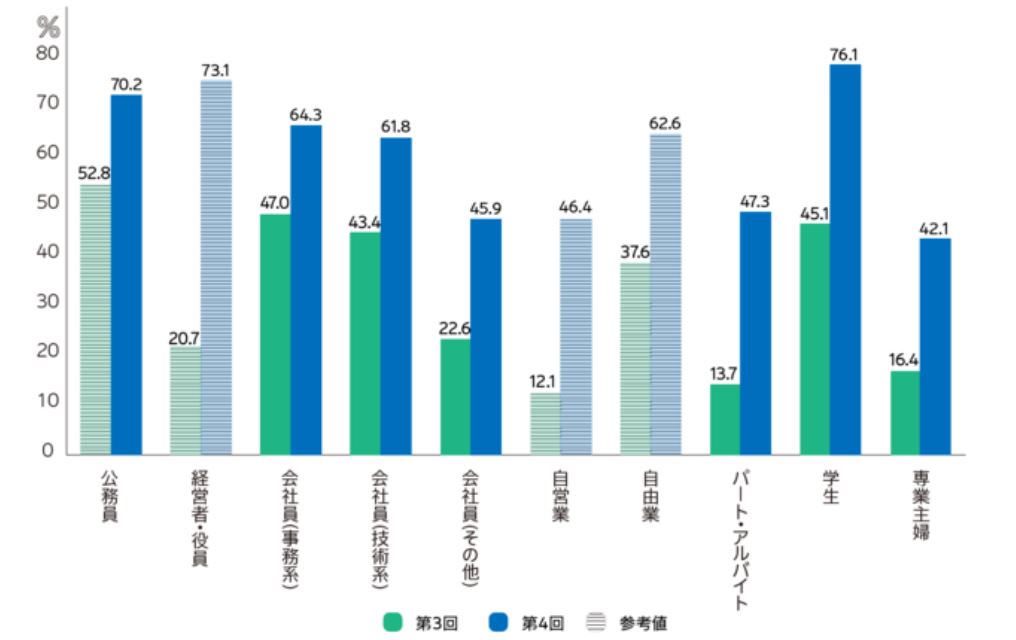

SDGsを授業に取り入れる学校も増えており、さらに2020年7月からレジ袋が有料化したことでSDGsの取り組みは、学生にとっても身近な存在になりつつあります。

画像引用:株式会社電通 第4回「SDGsに関する生活者調査」

実際に、株式会社電通が2021年1月に行なったSDGsに関する生活者調査では、学生の76.1%の人がSDGsを認知しているという結果です。この結果から、SDGsに対する学生の関心の高さが伺え、学生が企業を選ぶ基準の一つに、SDGsへの取り組みが加わることが、推測されます。

従業員のモチベーションや意識が高まる

従業員が働きやすい環境を提供することで、従業員の満足度をアップさせ、従業員の離職を防止することができます。

また、研修などを行い、従業員自らがSDGsの取り組みを行う一員であるという、当事者意識を持つことで、働きがいを感じ、モチベーションを向上させることに繋がります。

コストの削減

環境負荷の低減を図るため、電気・ガス、その他エネルギーの省エネや省資源を徹底することで、コスト削減効果を期待できます。

人事が気にすべきSDGsの目標は?

SDGsの目標17個の中で、人事や採用担当者が気にするべき目標にはどのようなものがあるかを紹介します。

すべての人に健康と福祉を

企業が従業員に向けて健康経営を長期的に継続して行うことも、SDGsの貢献に繋がります。従業員の健康診断・人間ドッグの機会提供と費用の一部を負担することなどが挙げられます。

ジェンダー平等を実現しよう

男女の雇用機会の均等を始め、労働条件の格差をなくすことや、女性管理職と男性管理職を同等比率とすることなどが、ジェンダー平等の一歩です。

また、昨今では男女の枠に留まらない、LGBTQの社会的な関心も高まっており、従業員の多様性を認める環境づくりにも取り組むことが重要です。

働きがいも経済成長も

「働きがい」という言葉からも、人事担当者が最もピンとくる目標かもしれません。

残業や過重労働などに関する法律を守り、コンプライアンスの徹底をし、従業員の労働環境を整えましょう。その他には、働き方改革で義務化された、非正規職員と、正規職員の間に隔たる格差をなくす、均等待遇・均衡待遇もSDGsの一つです。

人や国の不平等をなくそう

国・人種・性別・障害の有無など、多様性を認め、理解することが重要です。企業は、採用の時だけでなく、従業員が働いていく上で、雇用や賃金、昇進などにおいても公正であることが求められます。

SDGsの取り組み企業事例

有名な日本企業が実践する、SDGsの取り組みを紹介します。

旭化成株式会社

旭化成株式会社が、グループビジョンとして掲げているのは、「環境との共生」と「健康で快適な生活」です。「環境との共生」では、電気自動車で使われるリチウムイオン電池の部品などを作ることで二酸化炭素削減に一躍買っています。

一方、高断熱・省エネルギーな製品を使用した、住宅の提供などを行い、「健康で快適な生活」に貢献しています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社は、6つのチャレンジを設定し、「プラスの社会」と「二酸化炭素ゼロ」の達成に向けた取り組みを推進しています。実践内容は、リサイクル素材の拡大や、水素技術を用いた商業用トラックの運用です。

アサヒホールディングス株式会社

貴金属事業などを運営するアサヒホールディングス株式会社では、「SDGs推進会議」を中心とし、サステナビリティな取り組みの推進を行っています。環境面で実践していることは、貴金属のリサイクルの拡大を始め、産業廃棄物の適正処理拡大などです。

また、従業員のワーク・ライフバランスに配慮し、インターバル勤務やリフレッシュホリデーなどを設け、高い取得率を実現しています。ダイバーシティの基盤充実も図っており、2030年までに女性管理職の比率を男性と同等水準とすることや、障害者雇用率の引き上げを目標に掲げています。

イオンモール株式会社

各地に商業施設を広げているイオンモール株式会社では、「ハートフルサステナブル」をスローガンに掲げ、SDGsにおける多くの取り組みを行っています。イオンモールウォーキングは、モール内をウォーキングコースにした、顧客の健康増進をサポートするイベントです。

その他には、脱炭素社会を目指した次世代スマートイオンの開発があります。モール内の電球に、LED照明の採用や、全国のイオンモールの駐車場に電気自動車の充電器の設置、太陽光発電システムの導入などが進められています。

花王株式会社

花王株式会社が実践するSDGsにおける取り組みは、プラスチックの削減です。消費者が使用しやすい詰め替え用・付け替え用の製品の開発を重ね、大幅なプラスチック使用量の低減が実現しています。

株式会社三陽商会

複数のアパレルブランドを運営する、株式会社三陽商会では、ワンシーズンで着倒せてしまう商品とは反対に、高い技術や品質にこだわり、顧客が長く愛用することができる商品作りを行っています。

冬物に、リアルファーを使わない、ビニール製のショップ袋の廃止などの取り組みがあります。また、「服育」という、自社スタッフによる、小学生向けの残布を使ったバッグ作りの授業を行っているのも特徴のひとつです。

まとめ

近年、目にする機会の多いSDGsとは、世界が抱えるさまざまな問題をよりよく改善・解消していくための国際目標です。

SDGsに対する、学生の関心が高まっていることから、企業や採用担当者も知識を深め、今後より具体的に取り組んでいくことが必須とも言えるでしょう。

企業が取り組むことで、企業価値の向上や従業員のモチベーションの向上、コストの削減など得られるメリットも多くあります。改めて、自社におけるSDGsの課題を探してみてください。