コロナの流行より、急速にオンライン採用が進むなか、企業と学生の間の「ミスマッチ」が多く見られるようになりました。

また新卒採用の早期化の傾向が強まり、内定承諾まで進めるには、早期に出会った学生の繋ぎ止め対策が必要不可欠になっています。そこで、このような悩みを解消できるのが「座談会」です。

本記事では、初めて座談会を開催する企業様や開催方法を見直そうとお考えの企業様に、改めて開催する目的から最近の学生の思考やより効果的な座談会を行うための情報をお伝えしていきます。

座談会とは

「座談会」は、自社をよりよく知ってもらうために開催される就活生と現役社員の“交流会”の場として開催されます。

面接等の選考方式ではなく、あくまでもざっくばらんに先輩社員への質問会という形式で開催されるイベントです。進め方はさまざまあり、各企業で違った特徴が出るため、学生にとっても社風や企業理念の理解を深めることができるイベントとしての役割を担っています。

座談会を実施する目的

採用活動は近年新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、大きく様変わりしました。

その状況下において、冒頭でも記載した通りオンラインでの採用活動が大幅に増えたことにより、以前に比べ「企業と学生の双方のミスマッチ」の課題が増加しているようです。その対策の一つとして「座談会」を導入する企業が増え、今やインターンシッププログラムに取り入れる企業は約6割近くにのぼります。

「入社後のミスマッチを防ぐ」他にも、「企業風土や社風の訴求」に非常に効果的であり、入社後のイメージをより具体的に学生に伝えることを目的に座談会は開催されています。

座談会を開催するメリット

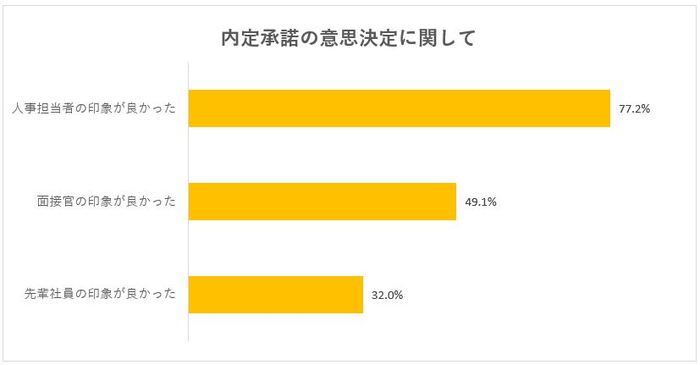

座談会を開催するメリットは多くありますが、学生に対し、タッチポイントを増やし企業側の「生」の環境を伝えることで、選考の意思決定や内定承諾の意思決定に繋がる可能性が高くなると考えられます。

マイナビ社調べの上記データでは、内定承諾の意思決定に関して、直接採用に関わる人事担当・面接官の印象に次いで、「先輩社員の印象が良かった」が30%以上との結果が出ています。

この結果から、実際の現場で働く先輩社員との接点を作ることは、意思決定に大きく作用していることがわかります。学生の意思決定に直接訴えかけることができるのは、座談会を開催する1つの大きなメリットになります。

一般的にいつ頃、開催されている?

座談会の開催時期について、適している明確な時期はありませんが、開催する目的(選考へ誘導や内定承諾)によって開催する時期を設定することをお勧めします。

特に、インターンシップや説明会、面接など各イベントが、リアル開催の場合にはイベントに合わせて開催した方がよいでしょう。学生側も、イベントの流れで参加することができるようになります。

座談会の主な開催形式

座談会の主な開催形式には、テーブル形式とパーティー形式の2つあります。詳しく紹介していきます。

テーブル形式(ワールドカフェ)

テーブル形式は、一般的に多く用いられる座談会の形式です。

参加学生が数名(4~5名程度)1テーブルに着席し、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、現役社員との交流を行います。そういった雰囲気の中で会話をしながら進められるので、「ワールドカフェ」という名称で呼ばれています。

説明会や選考面接などの質問時間・逆質問時間では、質問しづらい質問もすることができるため、積極的に参加している学生も多いようです。

パーティー形式

パーティー形式の特徴は、参加学生及び現役社員が自由に動き回って交流を行うことです。テーブルには、食べ物や飲み物が置かれ自由に飲食をしながら、相手と時間に縛られずに交流をすることが可能です。

内向的・人見知りな性格の学生とっては、不向きなイベントになり得ます。そのため、参加している企業側の担当者は学生が孤立しないようにフォローをしていく必要があります。

参加すべき社員&当日の内容は?

学生に企業の魅力訴求を最大限伝えるためには、実際の現場で活躍している「ハイパフォーマー」や、当日のテーマに沿った社員(若手社員・女性社員のみ・現場の上司と部下関係の社員など)をブッキングすると良いでしょう。最近では、まだ入社していない前年の内定者に参加してもらっている企業もあるようです。

当日のプログラム例

座談会ではまず参加する現役社員の間で進行役を決めておくことで、活発な交流会に繋がります。またざっくばらんな交流会と言えど、事前にトークテーマを決めておく必要があります。

まず、最初に現役社員とのアイスブレイクを行い、決めていたトークテーマに沿って会話を進めていく流れが一般的です。トークテーマでは、より具体的に働くイメージを学生に持ってもらうために、社風や仕事内容など実際働く現場の「雰囲気」を訴求できる内容を設定すると良いでしょう。

では、実際にどのように開催したらいいのか当日のプログラムの一例を紹介します。

<テーブル形式の例>

- 1テーブルに学生4~5名の学生と社員を1名のグループで着席してもらう。

- アイスブレイク終了後、現役社員を中心に話を進め会話の中で「仕事内容」や「1日のスケジュール」などを伝えていく。

- 1グループ10分~20分程度で現役社員のローテーションを行い、②を各テーブルごとに進めていく。

- ローテーション終了後、参加学生に感想をまとめてもらう。

座談会で絶対やってはいけないこと

座談会は、他のイベントよりもざっくばらんな雰囲気で行われることから、詳細な待遇面、労働環境を質問される場合が多々あります。そういった質問をされた際には、マイナスなことを学生に伝えることがないよう、社員同士での共通認識を持つべきでしょう。

また、学生に対して高圧的な態度を取るなど、学生と現役社員という関係性を超えるコミュニケーションには要注意です。企業に対しての学生の意向が下がってしまう可能性があります。

座談会でよく聞かれる質問

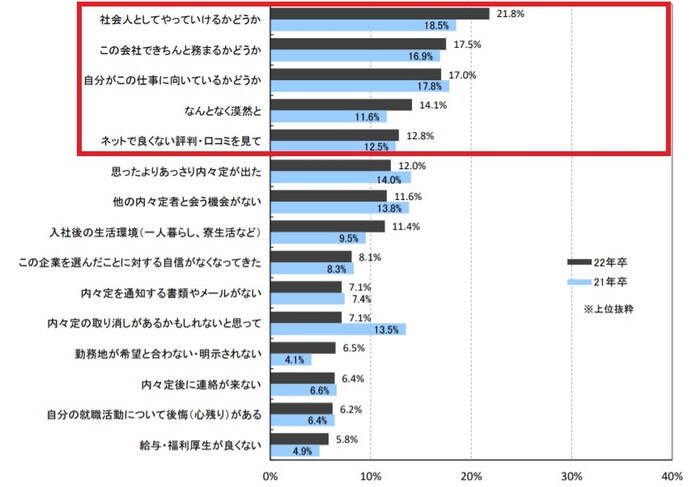

画像引用:マイナビ「2022年卒内定者意識調査」

マイナビ社が2022年卒の就活生に対して行った意識調査では、「内々定を取った学生が入社に不安に感じている理由」のアンケート結果が公開されています。やはり、学生から社会人になる上で「漠然とした不安」を抱えている学生が多いようです。

そのため、「漠然とした不安」を払拭するための質問が多いため、より具体的に仕事内容や働き方を伝え、学生に社会人になった際のイメージを持ってもらうことが重要になるでしょう。

〈よくある質問例〉

- この会社に入社をした理由

- 学生時代の取り組み

- 現在の仕事内容

- 会社、現場の雰囲気

- 入社後に苦労したこと

- 仕事をするときに心がけているもの など。

コロナ禍の座談会事情とは?

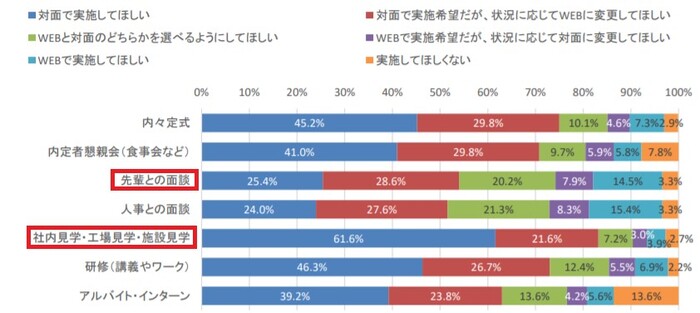

各企業の人事担当者様は、このコロナ禍においてオンラインでやるべきか?オフラインでやるべきか?のお悩みをお持ちではないでしょうか。2022年のマイナビ社の調べでは、下記のようなアンケート結果が公開されています。

画像引用:マイナビ「2022年卒内定者意識調査」

このアンケート結果は内定者を対象にしたデータですから、一概に言うことはできませんが、先輩との面談や社内見学などは、オフライン・対面傾向が強く出ていることがわかります。そのため、内定承諾獲得時期や内定に近いプロセスでの座談会の開催ではオフライン形式での開催が望ましいです。逆に、母集団獲得時期では、オンライン開催の方が参加のハードルが下がり母集団獲得に繋がりやすくなるのではないでしょうか。

座談会の他社事例

座談会の多くは上項で記載した通り、ざっくばらんな質問会の形式で開催が多く設定されています。そこで、今回は他社事例として一風変わった特色のある座談会の開催事例を紹介いたします。

オフラインの事例

K社(メーカー)

参加社員層:社長~若手社員

プログラム内容:K社は、現役社員向けに月一回、社長が参加する社内座談会を開催している企業です。その社員向けの座談会に、学生も参加してもらっています。通常の座談会よりも、さらに会社の雰囲気を体感できる形式の座談会となっています。

オンラインの事例

B社(商社)

参加社員層:5年目までの若手社員の中で営業・企画・開発の各部署のハイパフォーマーをアサイン

プログラム内容:オンラインインターンシップ後の開催。事前にAmazonやウーバーイーツ等のデリバリーサービスを利用し、学生へお茶菓子を届け、座談会中にお茶をしながら開催しております。オンライン開催だけでなく、フードデリバリーサービスを使い、よりリラックスできる環境を作っている開催事例です。

まとめ

座談会は採用・就職活動において「ミスマッチ」を入社前に未然に防ぐことに非常に効果の高いイベントです。直接的に選考に関係のないイベントのため、学生側も参加のハードルは低くなります。

さらに、オンラインをうまく活用することができれば、開催場所に関係なく集客を行えるため、母集団の獲得や内定承諾率の改善に対しての効果は大いに期待することができます。業界や職種によって傾向は大きく異なりますが、「現場の雰囲気をつかみ、入社後のイメージを膨らませること」については、業界問わず有効な手段です。

「ミスマッチ」の課題解決の第一歩として、ぜひ座談会の開催をされてみてください。

「内定者懇親会」を検討実施する企業様は多いと思いますが、毎年気になるのは、他社はどんな感じで開催しているかですよね! そこで本日のテーマは、新卒採用の『内定者懇親会、他社事例と学生の声』! 人事担当者 他社[…]