働き方の見直しが行われている近年では、労働者の健康と安全を保護する衛生委員会に注目が集まっています。

そこで今回は、そもそも衛生委員会とは何なのかをはじめ、設置の基準や調査される内容といった基礎知識を詳しく解説していきます。

衛生委員会とは

衛生委員会とは、労働安全衛生法18条のもと、一定規模の労働者を常に使用する企業に設置が定められている組織のことを指します。ここでは、衛生委員会を設ける目的や基準、安全委員会との違いを確認していきましょう。

衛生委員会の目的

衛生委員会を設ける目的は、労働者と使用者が共に労働災害と健康障害を予防・防止することにあります。

業務内容や労働環境の悪化は、労働者の健康被害や労働災害を引き起こすリスクを高めることに繋がります。これにより、労働者が退職に追い込まれ企業の労働力が低下することはもちろん、賠償の責任を問われてコストが増大するなど企業がダメージを負う恐れも十分にあるのです。

そうならないためにも、衛生委員会で労働者と使用者が共通認識を持ち、労働者の安全と健康に配慮した対策を講じる必要があります。職場での危険な作業や箇所、人間関係の悪化など心と身体の健康を妨げる環境の改善を行うための対策を衛生委員会で綿密に調査・審議しましょう。

衛生委員会設置の基準

衛生委員会の設置は、業種を問わず50人以上の労働者を常時使用する企業に義務づけられています。

労働者には、正社員だけでなく派遣社員やパート、アルバイトなども常態的に働く労働者であれば全て該当します。規定の50人を超えた場合には、速やかに衛生委員会の設置の準備を行う必要があるのです。

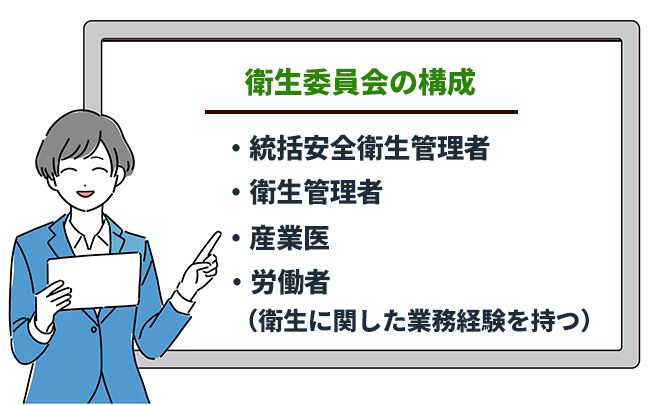

衛生委員会の構成と必要人数

衛生委員会の構成メンバーと必要とされる人数は以下の通りです。

統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者

衛生委員会では、まず議長として、統括安全衛生管理者もしくは実務統括者およびこれに準ずるポジションの者を1名選出します。

統括安全衛生管理者とは、企業の衛生や安全にまつわる業務を統括管理する者のことであり、労働者の人数や業種によって選任が定められているのです。統括安全衛生管理者がいない企業では、事業の実務統括者もしくはこれに準ずる者より選任を行います。一般的には、人事部や総務部の部長、経営者などが該当します。

議会での司会進行を務める重要な役どころであり、メンバーへ積極的な発言を促したり、その上で結論を取りまとめたりする必要があります。人事部長など責任ある役職の人が担うことにより、審議された課題解決へ速やかに行動することが可能です。

衛生管理者

衛生管理者の資格を持っている社員および管理職から1名以上の選出が必要です。

会社の衛生管理全般を請け負うポジションです。専門知識をもとに、健康に問題を抱える労働者の把握および対応、職場環境の衛生調査など実施項目は多岐に渡ります。これらの活動をベースとして、委員会の中で提案を行うなど中心的役割を果たす立場です。

また、衛生管理者は、第一種または第二種衛生管理者の資格取得が必須となります。

社員のストレスチェックなどの業務や産業医とのやりとりを担うケースが多く、職場のことをよく知る人望のある社員であり、役職者でない立場の人が望ましいとされています。

産業医

医療の専門家としての視点で、労働災害の原因と再発防止に関するアドバイスを送る役割であり、1名以上の選任が定められおり、労働災害の原因や再発防止などにアドバイスする役割です。

さらに、ストレスチェックや過重労働への対策などが形式的なものとなってしまわぬように、医療的な視点からの意見が求められます。

委員会の話し合いへの参加は必須とされていませんが、もちろん参加が望ましく、欠席した場合には議事録へ目を通しておく必要があります。

衛生に関した業務経験を持つ労働者

衛生に関する業務経験があることを条件に、社員の中から1名以上の選出が必要です。労働者の代表となり、職場環境と労働の現状を報告し、問題点や対策についての意見を伝え、決定事項の伝達を行うなど委員会と労働者を繋ぐパイプ的な役割となります。

議長を除いた構成メンバーに関しては、労働者の過半数で構成された労働組合もしくは過半数の労働者を代表する人物からの推薦に基づいて企業が指名を行います。

なお、構成する人数に規定はないことから、 そして、ここで解説した構成メンバーと後述する衛生委員会の運営ルールに従うことが必要です。

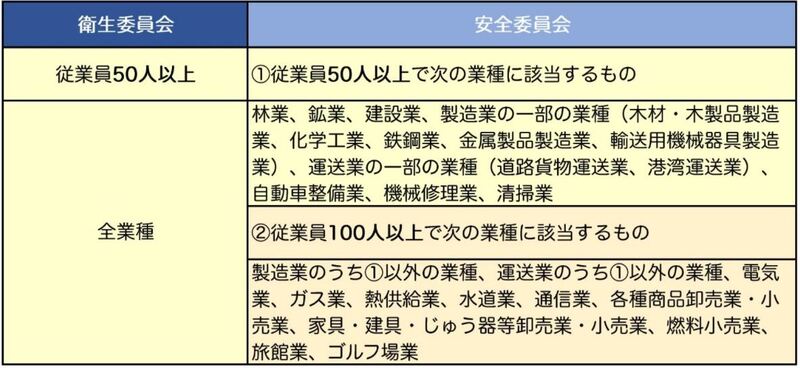

安全委員会との違い

衛生委員会が、業種を問わず規模が50人以上の企業に設置が定められているのに対して、安全委員会は特定の業種で一定規模の企業において設置が義務づけられます。

画像引用:株式会社Dr.健康経営

常時50人以上の労働者を使用する企業のうち、以下の業種に該当するもの

①建設業、製造業、鉱業、林業における一部業種

②運送業における一部の業種

③自動車整備業・機械修理業・清掃業

常時100人以上の労働者を使用する企業で、以下の業種に該当するもの

①製造業のうち、上記を除いた業種

②運送業のうち、上記を除いた業種

③ゴルフ場業、旅館業、燃料小売業、小売業および各種商品卸売業、水道業、電気業、ガス業、熱供給業、通信業、家具や建具等の卸売業

衛生委員会の運営ルール

ここでは、労働安全衛生法で決められている衛生委員会のルールを紹介していきます。

労働時間内での開催が原則

衛生委員会の開催は、原則として労働時間内に行います。もし、法定時間外に行われる場合には、割増賃金の支払いが定められています。

法定事項の調査審議

規定されているメンタルヘルスをはじめ、リスクアセスメントや健康診断などに関して、時宜に合わせたテーマで調査審議する必要があります。

議事録の作成および3年間の保存

議事録の形式は決められていませんが、議事録の作成をし、議事の概要を全ての労働者に対して周知することが義務づけられています。周知には、書面による労働者への交付をはじめ、見やすい場所への掲示、労働者が常時確認できる機器への記録などいずれかの方法で行います。

衛生委員会を開催する頻度

衛生委員会の開催は毎月1回以上行われることが、定められています。多くのメンバーが参加しやすい日程で行えるように、あらかじめ話し合いが必要です。毎月第何週の何曜日といったように日程を固定することで、メンバーも業務を調節して参加がしやすくなります。

また、企業によっては、産業医が職場巡視で来訪する日に合わせるケースもあるようです。職場巡視で産業医が作業環境の現状を目の当たりにした後に議会を執り行うことで、問題に速やかにアプローチできるメリットが生まれます。

衛生委員会での調査内容

衛生委員会で調査および審議されている内容をお伝えしていきます。

- 衛生にまつわる規程の作成について

- 衛生にまつわる計画の作成をはじめ、実施や評価さらに改善について

- 衛生教育における実施計画の作成について

- 定期健康診断などの結果とその対策への樹立について

- 長時間労働による労働者の健康障害を防止する対策の樹立について

- 労働者のメンタルヘルスの保持増進を目指した対策の樹立について

衛生委員会で審議する季節ごとのテーマ例

労働安全衛生規則の21条と22条で定められる健康診断やメンタルヘルス、リスクアセスメントにおける事柄が当てはまり、時期に合わせたテーマで調査・審議が行われています。職場環境においた現状の把握とその対策はもちろん、労働災害の発生報告と再発防止も大切な議題です。

春

1.新入社員に向けた安全衛生に関する基礎知識

2.花粉症対策

3.禁煙の推進

夏

1.食中毒予防

2.熱中症予防

3.夏バテ対策

4.健康診断の事後措置

秋

1.肥満防止

2.ワーク・ライフバランス

3.長時間労働の防止と健康障害対策

4.ハラスメント対策

冬

1.交通事故防止

2.インフルエンザをはじめとする感染症の予防

3.アルコールとの上手な付き合い方

4.ストレスチェックの活用

まとめ

衛生委員会は、50人以上の規模で全業種に設置が定められた労働者と使用者が一体となった組織です。月1回以上の開催が規定となっており、調査には労働者の職場における悩みや課題に寄り添った内容がテーマとなります。

このように、労働者の健康と安全を守ることで、企業の労働力低下を防ぎ、ひいては企業価値を高めることにも繋がります。衛生委員会への積極的な参加や協力を行いましょう。

近年職場環境が悪い企業や、長時間労働が常習化しているブラック企業の存在や、労災件数の多さなどから職場でのストレスに関しては多くの人が注目を集めています。 規定とされている企業は、ストレスチェック制度が義務化され、社員の精神衛生の管理は[…]