ジョブ型雇用への関心が高まる中、ジョブディスクリプションの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか?

しかし、ジョブディスクリプションとは具体的にどのような書類か、何を記載するべきか分からない方もいるでしょう。

今回はジョブディスクリプションの目的や、メリット・デメリット、作成の流れや書き方などを詳しくご紹介します。ジョブディスクリプションについて知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

ジョブディスクリプション【職務記述書】とは?

ジョブディスクリプションは求人票などに書かれる募集要項とは違い、職務ポジションや責任範囲、必要な資格やスキルなどが具体的にまとめられているのが特徴です。もともと欧米では一般的な書類で、人事評価や人材募集の際に活用されています。

ジョブディスクリプションが注目を集める背景

ジョブディスクリプションは近年日本でも注目を集めていますが、その背景として次のことが考えられます。

「ジョブ型雇用」を取り入れる企業が増えている

ジョブ型雇用とは、具体的に定められた職務内容をもとに評価する仕組みのことです。

新型コロナウィルスの影響でテレワークなどの柔軟な働き方が普及し、従来行われてきた労働時間管理型の人事評価では対応しにくくなりました。また、少子高齢化によって社会状況が変わり、年功序列の形を維持するのが難しくなってきています。

そのため、今までのメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用に切り替える企業が増え、ジョブ型雇用に必須のジョブディスクリプションが注目を集めているのです。

外国人雇用が増えている

人手不足の深刻化と、企業経営において多様性が求められている背景から、外国人雇用が増えていることも、ジョブディスクリプションが注目される理由のひとつです。また、海外にも拠点を置く企業では、人事制度を統一するためにジョブ型雇用を採用するケースもあります。

高度なIT技術を持つ専門職の需要が増えている

日本企業の課題となっているのが、DX化と競争力の向上です。日本のデジタル化はなかなか進まず、国際的な競争力も低下しています。

そのため、高度なIT技術を持つ専門職の需要は増えており、専門職の雇用・育成にマッチしやすいジョブ型雇用が取り入れられているため、ジョブディスクリプションへの関心も高まっています。

ジョブディスクリプションを作成する目的

ジョブディスクリプションには、次のような目的があります。

生産性を向上させる

ジョブディスクリプションの目的のひとつが、生産性を向上させることです。社員の目標や役割を明確にすることで、一人ひとりがやるべき業務に集中できます。業務連携もスムーズになり、生産性の向上が期待できるのです。

人材マネジメントの効率化につながる

ジョブディスクリプションには、人事業務を効率化させる目的もあります。活用することで職務内容が明確になり、人材の採用や育成、研修などの方針が立てやすくなるため、人材マネジメントの効率を上げることが可能です。

社員のスキルアップ・競争力の向上につながる

ジョブディスクリプションには、社員のスキルアップや企業の競争力を向上させる目的もあります。評価基準が明確になるため、社員のモチベーションの向上やスキルアップにつながるでしょう。それによって企業の競争力向上が期待できます。

ジョブディスクリプションのメリット

ジョブディスクリプションを作成するメリットを把握しておきましょう。

企業が求める人材を見つけやすい

ジョブディスクリプションを活用することで、企業は専門人材などの求める人材を見つけやすくなります。また、応募者側と企業側のミスマッチを防ぎ、早期退職の抑制ができる点もメリットのひとつです。

人材育成につなげられる

ジョブディスクリプションには、人材育成におけるメリットもあります。ジョブディスクリプションの作成により、人事評価のときに足りないスキルや能力が分かりやすくなるため、研修や資格取得のための支援策を講じやすくなるのです。そのため、高度なスキルを持つ人材の育成につなげられるでしょう。

評価基準が明確になり社員の納得を得やすくなる

評価基準が曖昧な企業では、人事評価に対して社員の不信感が募り、離職に至るケースもあります。一方、ジョブディスクリプションを活用した場合は評価基準が明確になり、社員の納得を得やすくなるのです。これにより、離職率の低下も期待できるかもしれません。

ジョブディスクリプションのデメリット

では、デメリットにはどういった点が挙げられるのでしょうか。

作成に工数がかかる

ジョブディスクリプションのデメリットとしては、作成に工数がかかることが挙げられます。ジョブディスクリプションには、職務内容や責任の範囲などを具体的に記載しなければなりません。しかし、日本企業では職務内容が明確に定義されていないことも多いため、ジョブディスクリプションを作る際には多くの工数がかかるでしょう。

業務内容の変化に対応しづらい

ジョブディスクリプションがあることで自分のやるべき業務に集中できますが、その反面、業務内容の変化に対応しづらいことがデメリットです。新規事業を行う企業などでは、業務内容が急激に変化することがあるため、ジョブディスクリプションによって業務が滞るリスクもあります。

ゼネラリストの育成には不向きな面もある

ジョブディスクリプションは、ゼネラリストの育成には不向きであることがデメリットといえます。ジョブディスクリプションで社員の役割を明確にすることにより、専門性を深めるスペシャリストが育つ反面、幅広い業務へ対応できるゼネラリストは育ちにくいでしょう。

企業にはゼネラリストも必要と考えると、ジョブディスクリプションをどこまで適用するか慎重に検討する必要があります。

ジョブディスクリプションを作る流れ

ジョブディスクリプションは、次のような流れで作成していきます。

現場へのヒアリング・業務把握

ジョブディスクリプションの内容と実際に行われている業務に違いが出ないよう、まずは、現場の実態を把握することが大切です。現場スタッフへのアンケートやインタビューを行い、業務内容や必要な能力などを把握します。

ジョブディスクリプションを作成

現場へのヒアリング結果をもとに、ジョブディスクリプションの作成を始めます。必要な記載項目を洗い出し、テンプレートを作るとよいでしょう。

経営層をはじめとする複数人でレビューを行う

ジョブディスクリプションを作成したら、経営層、人事担当者、現場マネージャー・スタッフなど、複数の視点からチェックが必要です。さまざまな立場の人がレビューをすることにより、精度の高いジョブディスクリプションとなります。

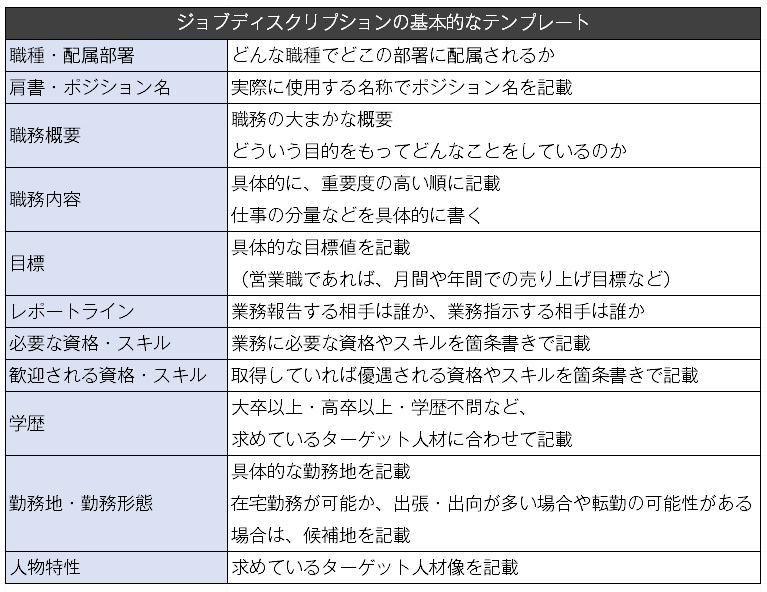

ジョブディスクリプションの書き方(サンプル)

ジョブディスクリプション作成の流れが分かったところで、具体的に何を記載すればよいのか確認しましょう。なお、記載項目は業種や事業内容によっても異なりますので、一例をご紹介します。

肩書などポジション名

肩書や役職など、実際に使用する名称でポジション名を記載します。使用しているポジション名が一般的な名称と異なる場合は、誤解を与えないよう注釈を加えると分かりやすいでしょう。

部署やチームの詳細

部署やチームのミッション、業務目標、働き方、人数など詳細を記載します。業務で取り扱っているサービスや商品、取引先などを具体的に記載し、職務内容をイメージしやすい内容にすることが大切です。

職務の責任や権限の範囲

職務の役割や責任、権限の範囲について記載します。企業の中でその職務が求められている背景についても、詳しく説明しましょう。

具体的な職務内容

日々の業務内容について、重要度の高い業務から順に箇条書きにします。求められるレベルや、仕事の分量などを具体的に記載しておくと分かりやすいでしょう。

レポートライン

レポートラインとは、職務における指揮命令系統のことです。上司や業務報告をする相手について明記しておきましょう。部下がいる場合には、指示を出す相手や報告を受ける相手について記載します。

必要な資格やスキル

業務に必要な資格やスキル、経験を箇条書きにしましょう。資格については等級も記載し、業界経験や職種経験などは、具体的な年数を記載します。

歓迎される資格やスキル

取得していれば優遇される資格やスキルがある場合も、箇条書きで明記します。資格やスキルが歓迎される理由も記載しておくと、求職者や社員にとって分かりやすくなるでしょう。

勤務地・勤務形態

具体的な勤務地や、テレワークが可能かどうかなどの勤務形態について記載します。出張や出向が多い場合は出張先や出向先を明記し、転勤がある場合は候補地を書いておくとよいでしょう。

ジョブディスクリプションを作るときの注意点

ジョブディスクリプションを活用する場合、次のことに注意する必要があります。

業務内容を網羅した内容にする

ジョブディスクリプションに業務内容を詳しく書くことで、自分の業務に集中できる一方、担当業務以外の仕事は「やらなくてよい」という意識になりがちです。自分が与えられた業務だけに集中すると、誰も手をつけない業務が発生するなどして、生産性に影響を及ぼすことがあります。

そのため、組織全体の業務内容を網羅したジョブディスクリプションを作っておくと、チームや組織で業務が円滑に行えるでしょう。

定期的に見直しをする

ジョブディスクリプションを作成した後に、経営状況の変化によって業務内容や必要なスキルが変わっていくことも考えられます。

ジョブディスクリプションと実際の業務内容に異なる点があると、チームワークが十分に発揮できず生産性の低下につながったり、業務の運営に支障が出たりする可能性があるため注意しましょう。ジョブディスクリプションは、企業の変化に合わせて定期的に見直すことが必要です。

まとめ

ジョブディスクリプションを作ることで、企業が求める人材を見つけやすく、社員のモチベーションの向上やスキルアップにつながります。テレワークなど多様な働き方に対する評価もしやすくなるため、メリットは大きいでしょう。

ただし、ジョブディスクリプションの作成には多くの手間がかかり、ゼネラリストが育ちにくいデメリットもあるため、どのように対応していくのかしっかりと検討することが大切です。また、実際の業務との相違がないよう、実情に合ったジョブディスクリプションを作り活用していきましょう。

年々、早期化する新卒採用。経団連による就活ルールの廃止や、通年採用の導入など、様々なキーワードが注目を集めています。そんな中、最近注目を集めているのが「ジョブ型」の採用です。 経団連と大学の代表による産学協議会において、「これまでの新[…]