年々、早期化する新卒採用。経団連による就活ルールの廃止や、通年採用の導入など、様々なキーワードが注目を集めています。そんな中、最近注目を集めているのが「ジョブ型」の採用です。

経団連と大学の代表による産学協議会において、「これまでの新卒一括採用と企業内でのスキル養成を重視した雇用形態のみでは企業の持続可能な成長は困難」と指摘しています。

そして、今後は日本従来の新卒一括採用(メンバーシップ型採用)だけでなく、ジョブ型雇用も含め、多様な採用形態に移行すべきであると提言しています。

ではこの「ジョブ型雇用」とはいったいどのようなものなのでしょうか。対比されるメンバーシップ型採用との違いを含め、なぜジョブ型雇用が注目されるようになったのかを詳しく解説いたします。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用

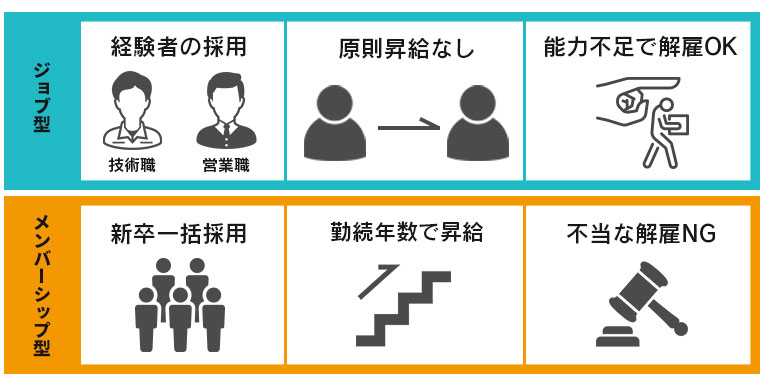

まずは、日本で長年採用されてきた「新卒一括採用(メンバーシップ型)」と欧米諸国で一般的に普及されている「ジョブ型採用」について、その違いを見ていきたいと思います!

ジョブ型雇用(ジョブ型採用)とは

ジョブ型雇用とは、「職務や勤務地、労働時間などが限定された雇用契約(ジョブ型雇用)」を前提とした採用のことです。

自分自身の専門的なスキルを活かして、職務や勤務地などを絞り込むことができるジョブ型雇用は、言わば限定正社員のようなものです。

欧米ではスタンダードな雇用形態ですが、日本ではここ数年でよやく広がり始めました。

サイバーエージェントや楽天といったWEB系の会社やQBハウスを運営するキュービーネットを始めとした理容・美容系の企業などが、このジョブ型雇用を取り入れております。

ジョブ型雇用(ジョブ型採用)の特徴

ジョブ型雇用は、雇用契約を結ぶ際はジョブ・スクリプション(職務記述書)と呼ばれる雇用契約書のようなものを作成し、サインを行います。

このジョブ・スクリプションには、職務や勤務地、労働時間はもちろん、仕事の内容や待遇などが細かく書かれており、労働者は書かれていない命令に従う義務はありません。

また、給料は職務の内容によって定められているため、社内でのキャリアアップや昇給は滅多にないものの、残業や転勤等の義務は発生しないため、ワークライフバランスが取りやすいという特徴もあります。

一方で、企業側はこのジョブ・スクリプションに書かれた職務や条件を一方的に変更することができないものの、企業の経営状況により、依頼していた職務がなくなった場合でも配置転換を行う必要がありません。

メンバーシップ型雇用とは

ジョブ型雇用と対比されるのが、メンバーシップ型雇用です。

メンバーシップ型雇用とは、「職務や勤務地、労働時間などが限定されない雇用契約(メンバーシップ型雇用)」を前提とした採用のことであり、ジョブ型雇用とは真逆になります。

メンバーシップ型雇用は、日本企業が古くから用いている雇用契約の1つであり、日本特有の年功序列や終身雇用を前提とした、職務や勤務地等を限定しない無限定社員のことです。

メンバーシップ型雇用の特徴

「新卒一括採用」が代表的であり、専門的なスキルを持っていない多くの人材を確保し、社内研修やOJTを通して、仕事に必要な知識・スキルを身につけさせる雇用の在り方を指します。

労働者は、残業や転勤等の辞令に従う必要があるものの、手厚い教育が受けられ、ある程度の雇用の安定性もあるため、安心して仕事に取り組むことができます。

また、職能によって給料が支払われるため経験を積むことによって昇給やキャリアアップをすることが可能です。

一方で、企業側は職務や勤務地・労働時間等を限定していないため、基本的には企業の経営状況や都合に合わせて自由に配置転換を行えるのが特徴です。

なぜ日本はメンバーシップ型雇用なのか?

日本において会社と社員との労働関係が築かれたのは、高度経済成長期頃です。

一つの企業が多数の社員を一度に採用して育てるやり方は、当時の日本企業にマッチした方法でした。長期的な労働力を確保できるこのメンバーシップ型雇用が、高度経済成長を推進する力の一つだったともいえるでしょう。

それ以降、日本ではメンバーシップ型雇用が普及していったのです。

ジョブ型とメンバーシップ型の違い

ここまで、ジョブ型とメンバーシップ型についてそれぞれ解説してきましたが、次に具体的にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

| ジョブ型 | メンバーシップ型 | |

| 仕事に合わせて人を割り当てる | 雇用に対する考え方 | 人に合わせて仕事を割り当てる |

| 職務や勤務地、労働時間等が限定される | 職務の在り方 | 職務や勤務地、労働時間等限定されない |

| 欠員補充/能力を有する方を採用 | 採用方法 | 新卒一括採用や定期採用/潜在的なポテンシャルを重視 |

| 職務に対する報酬(職務給) | 報酬(給料) | 職務遂行能力を基準とした報酬(職能給) |

| 弱い | 雇用保障 | 強い |

| 社内教育は無い/社外で自主的にスキルアップが必要 | 教育面 | 社内研修やOJTが充実 |

雇用に対する考え方の違い

ジョブ型雇用は、「仕事に合わせて人を割り当てる」という考え方です。明確な仕事が先に決まっており、その職務を遂行するスキルを持った人材を雇用します。

それに対し、メンバーシップ型雇用は「人に合わせて仕事を割り当てる」という考え方です。スキル・経験が無い人材を先に雇用し、研修やOJTにて教育した後に、その人材に合わせて仕事を割りあてます。

職務の在り方の違い

ジョブ型雇用は、ジョブ・スクリプション(職務記述書)によって、職務や勤務地・労働時間などが明確に定められており、企業はジョブ・スクリプションに記載の無い仕事は依頼できず、労働者も記述の無い仕事を行う義務はありません。

それに対し、メンバーシップ型雇用は、職務範囲が明確に定められていないため、企業や労働者が必要と判断した際は、仕事内容に関わらず、職務を遂行する必要があります。

採用方法の違い

ジョブ型雇用は、企業側に欠員が出た際にその職務を遂行する能力を有する求職者を募集し、採用します。

それに対し、メンバーシップ型雇用は、新卒一括採用や定期採用のように、具体的なスキルではなく、人柄やコミュニケーション能力・今後の伸びしろなど、潜在的なポテンシャルを重視して採用します。

報酬(給料)の違い

ジョブ型雇用は、職務に対する報酬(職務給)のため、職務によって金額が決まります。また、職務が限定されているので、滅多に昇給はありません。

それに対し、メンバーシップ型雇用は、職務遂行能力*を基準とした報酬(職能給)です。勤続年数が長くなれば、職能は向上すると考えられているため、年功序列のように、年功に応じて給料が上がっていきます。

雇用保障の違い

ジョブ型雇用の雇用保障は「弱い」です。

職務範囲と勤務場所が明確に定められているため、会社の経営状況の変化や方針転換の際は、企業は労働者に新しい仕事を用意する義務はありません。つまり、その際は契約解除になる可能性が高いです。

また、職務範囲内で期待通りの成果を出せない場合は、能力不足として解雇になることもあります。

それに対し、メンバーシップ型雇用の雇用保障は「強い」です。

職務範囲や勤務場所に取り決めが無いため、業務は無くなった場合でも、転勤や転籍等の配置転換を行い、他の仕事を任されます。また、企業側は明確な理由が無い限り、一方的に労働者を解雇することはできないため、「業務がない=即解雇」にはなりません。

教育の違い

ジョブ型雇用は、能力を有する人材を雇用するため、企業側が教育する義務はありません。

つまり、スキルアップは自分次第であり、労働者は社外で自主的にスキルアップの努力をする必要があります。

それに対し、メンバーシップ型雇用は、社内研修やOJTといった教育を受けることができるほか、ジョブローテーションで様々な経験を積むことができます。

ジョブ型雇用が注目され始めた背景

近年、経済のグローバル化が急速に進む中で、日本独自の雇用制度であるメンバーシップ型雇用を変えざるを得ない状況となってきました。また、政府が提唱する『働き方改革』においても、ジョブ型雇用の拡大が必要と判断されています。

近年、経済のグローバル化が急速に進む中で、日本独自の雇用制度であるメンバーシップ型雇用を変えざるを得ない状況となってきました。また、政府が提唱する『働き方改革』においても、ジョブ型雇用の拡大が必要と判断されています。

では、なぜこのようにジョブ型雇用が注目されるようになったのでしょうか。大きく以下の4つが理由だと考えられます。それでは詳しく解説していきます。

- 長時間労働の改善

- 労働人口減少への対処

- ミスマッチの軽減

- 優秀な人材の流動化

- テレワークの普及

長時間労働の改善

従来のメンバーシップ型雇用は、職務や労働時間等が限定されていないため、会社の職務命令に逆らうこができず、結果として長時間労働に繋がっていると指摘されています。

つまり、過労死ギリギリラインの長時間労働を始めとしたブラック企業問題の根源も、このメンバーシップ型雇用にあると言っても過言ではありません。

一方で、ジョブ型雇用はジョブ・スクリプションに記載された職務範囲に限定されるため、企業側も記載の無い職務を一方的に依頼することができず、仮に依頼があったとしても記載の無い職務については受ける義務はありません。

また、労働時間に関してもジョブ・スクリプションに明記されるため、ジョブ型雇用は長時間労働の問題を解決してくれる可能性が非常に高いです。

労働人口減少への対処

日本の労働市場は労働人口が大幅に減少していくことが確実とされており、パーソル総合研究所の調査によると2030年には644万人の人手不足になると予測されています。そして、この644万人の人手不足を埋める方向性として「働く女性を増やす」「働くシニアを増やす」「働く外国人を増やす」策が非常に重要と考えられているのです。

ミスマッチの軽減

近年、メンバーシップ型雇用の代表である新卒一括採用によるミスマッチが各メディアで大きく取り上げられるようになりました。ミスマッチは企業・学生の双方が不利益を被るとして大きな社会問題になりつつあります。

また、最近は「自分の能力を活かせる仕事に就きたい」と考える方や、「転勤なく働く場所を限定したい」と考える方が上昇傾向にあり、ジョブ型雇用を導入することによって、ミスマッチを防ぐことが期待できます。

優秀な人材の流動化

メンバーシップ型雇用は必要とされる能力が明確になっていないため、明確なストロングポイントを持つことができず、特定の企業内でしか通用しないと言われています。

また、年功序列を前提としているため、優秀な人材を採用しようとしても、その人材に見合った報酬を支払うことができないため、優秀な人材を採用するチャンスを逃してしまいます。

しかし、専門性の高い能力が重要視されるジョブ型雇用は、特定の企業に関わらず、自身の高い能力が必要とされる職場へ移ることができるため、優秀な人材を流動化でき、結果として日本経済の活性化にもつながると期待できるのです。

テレワークの普及

新型コロナウイルスの流行でテレワークが推奨されるようになりました。

従来の雇用方法ですと、会社に長くいれば評価される、という曖昧なところもありました。しかしテレワークの普及が急速に進む中で、成果が数字として明確にわかるようになり、成果物で評価されるジョブ型雇用を導入すべきではないかという考えが広まっています。

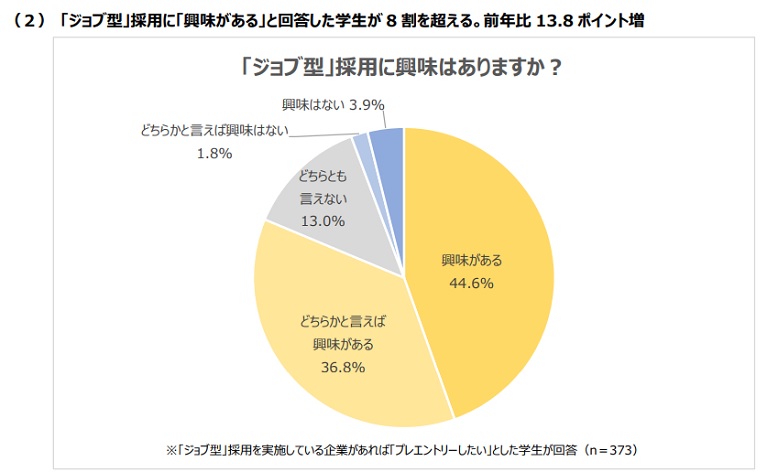

ジョブ型に興味がある学生8割

あさがくナビを運営する学情が調査したアンケートによると、ジョブ型採用について「興味がある」と回答した学生は44.6%となっており、「どちらかと言えば興味がある」と回答した学生を合わせると81.4%にも上ることがわかりました。

画像引用:学情あさがくナビ

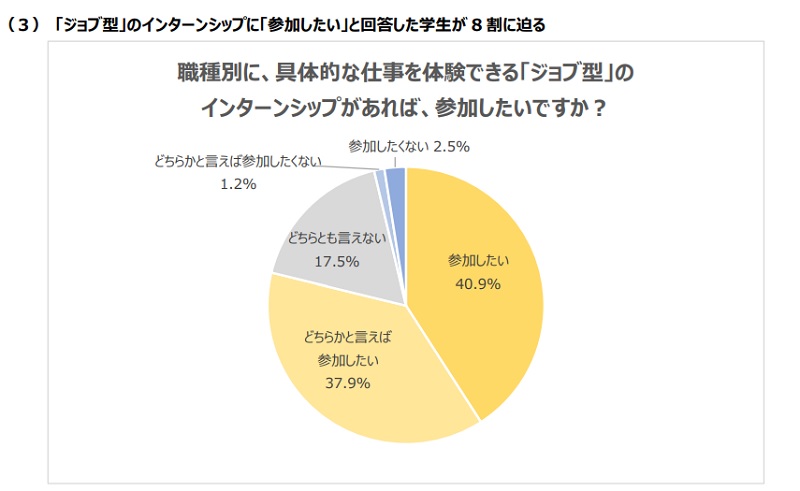

また、インターンシップについても「ジョブ型」に興味があると回答した学生は8割ほどだったことが明らかになりました。

職種別に仕事体験ができる「ジョブ型」のインターンシップについて、「参加したい」と回答した学生が40.9%に上りました。「どちらかと言えば参加したい」37.9%を合わせると、「参加したい」とした学生が8 割に迫ります。「実際に仕事を体験することで、仕事のイメージを具体化したい」「ジョブ型は、仕事内容が明確だからこそ、入社前に適性を確かめることが必要だと思う」「実務を通して、職種で必要な能力があるか見極めたい」といった声が上がりました。引用:学情あさがくナビ

ジョブ型雇用のメリット・デメリット

ジョブ型雇用のメリット

ジョブ型雇用を導入した際のメリット・デメリットを解説してきます。まずはメリットから見ていきましょう。

専門的知識が豊富な人材を採用できる

仕事の内容を明確に提示した上で人材を募集するジョブ型採用は、専門的知識が豊富な人材を採用することができます。

成果で報酬が決まるので評価しやすくなる

ジョブ型採用は、勤続年数や年齢ではなくて、成果で評価します。そのため、報酬が決めやすく、より優秀な人材が育ちやすい雇用法といえます。

ジョブ型雇用のデメリット

次に、ジョブ型雇用のデメリットを解説していきます。

転勤や異動させることが難しい

メンバーシップ型雇用は、様々な職種を経験してゼネラリストになっていくイメージですが、ジョブ型雇用は仕事に専門性があり、できる仕事の幅が限られているので、会社の都合で転勤や異動をさせることが難しいのです。

転職する恐れがある

ジョブ型雇用は、人材が専門性の高さを求めて、条件の良い他社に転職してしまう恐れがあります。また終身雇用をベースとしていないので、定年まで働くという価値観が薄く、より待遇のいいところを求めるケースも見られます。

ジョブ型雇用の導入方法と手順

ジョブ型採用を導入するにはどうしたら良いのでしょうか。いきなりジョブ型採用に移行するのは容易ではありません。様々な制度の見直しが必要になってきます。

給与体系の見直し

ジョブ型雇用を導入するには、給与体系を見直さないといけません。年功序列が根付いた日本の給与体系では、スキルに見合った報酬を渡す、ジョブ型雇用とは大きくかけ離れているからです。また、ジョブ型雇用は一つの会社で定年まで所属するという考え方ではないため、常に成果に見あった報酬を渡さないと転職してしまう恐れがあります。

評価項目の明瞭化

「残業を頑張っているから」や、「元気がいい」などで評価するのではなく、数字で評価していかないといけません。評価項目の明瞭化が必要です。

採用形態の見直し

これまでの新卒採用とは違い、通年通して採用する形態が一般的になるかもしれません。どこの部門で、どの時期に、どのようなスキルを持っている人材を採用するのか新しく決める必要があるでしょう。

ジョブ型雇用導入時に注意すべきポイント

ジョブ型雇用を導入する際に注意すべきポイントをまとめました。

必要なスキルや勤務地を詳しく提示する

採用する際は、必要なスキルや勤務地などを、詳しく提示しなければなりません。ジョブディスクリプションが曖昧だと、採用が難しくなるでしょう。

採用サイトの内容を見直す

いくらジョブディスクリプションを具体的に提示しても、会社に魅力がないと、応募には至りません。今の時代、採用サイトは必須ツールです。会社が世間に与える影響性なのか、待遇の良さなのか、企業の魅力を発信していくことが必要になってきます。

求人の種類を具体的に提示して掲載する

専門的スキルを持った人材は、総合職社員の募集があっても、自分のスキルを生かせる仕事なのかイメージができません。一つの求人を細かく業種を分けて掲載する必要があるでしょう。

ジョブ型雇用に成功している他社事例・社員の声

ジョブ型雇用に成功している他社の例と、社員の声を紹介します。

日立製作所

社員30万人中14万人が海外の人材であることや、女性の採用など、人材の多様性が必要な今の時代、メンバーシップ型雇用を持続するのが難しくなりました。日立製作所では、2024年度中にジョブ型雇用へ完全に切り替える方針です。

社員30万人中14万人が海外の人材であることや、女性の採用など、人材の多様性が必要な今の時代、メンバーシップ型雇用を持続するのが難しくなりました。日立製作所では、2024年度中にジョブ型雇用へ完全に切り替える方針です。

NEC

2021年度からジョブ型雇用を導入し、人材のスキルによって個別に報酬を決定しています。本人のスキルが高ければ、新卒採用でも、専門的知識が豊富な人材は年収が800万円を超える場合もあるようです。

2021年度からジョブ型雇用を導入し、人材のスキルによって個別に報酬を決定しています。本人のスキルが高ければ、新卒採用でも、専門的知識が豊富な人材は年収が800万円を超える場合もあるようです。

資生堂

グローバルな成長を進めていく必要があると、2015年から徐々にジョブ型雇用を導入しています。ジョブ型制度で働く社員は「無駄がなくなった」、「目標が明確になった」と評価しています。

グローバルな成長を進めていく必要があると、2015年から徐々にジョブ型雇用を導入しています。ジョブ型制度で働く社員は「無駄がなくなった」、「目標が明確になった」と評価しています。

まとめ

日本独自のメンバーシップ型雇用は様々な社会問題を助長しており、これから先10年後、20年後を考えると、ジョブ型雇用の導入は必要不可欠になってきます。

しかし、ジョブ型に完全移行するとなると、社内の教育制度や給料体系はもちろん、採用手法までも変える必要があり、根本的な改革が必要になります。つまり、一朝一夕でできることではありません。

日本はまだまだメンバーシップ型雇用です。まずは従来の働き方はそのままにして、労働者の1つの選択肢として新たにジョブ型雇用を進めてみるのも良いかもしれません。

今までは、新卒採用においては一度にある程度まとまった人数を採用する「一括採用」が主流でしたが、近年では通年採用を導入している企業も増えつつあります。 具体的に通年採用は、一括採用とはどんな点が違うのかも気になりますよね。そんな、通年採[…]