すでに2026、2027卒の採用計画が進んでいる企業が多い時期ではないでしょうか。採用スケジュールの設定は新卒採用を成功させる上で不可欠なものです。

採用スケジュールは一般的に、インターンシップ、説明会、本選考、内定の順に進んでいきます。しかし、順番は同じでも業界ごとに採用スケジュールは異なります。

本記事では、新卒採用スケジュールの流れや目安、重要性に加えて、業界別の採用スケジュールについて紹介しますので、自社の採用計画の策定に役立ててもらえたら幸いです。

採用スケジュールとは

採用において、採用計画から入社後の研修までのスケジュールを具体的に立て、スムーズに採用を進めるために、採用スケジュールを立てます。

新卒採用は「定期採用」と言われる通り、欠員補充などニーズ発生時に行われる中途採用やアルバイト採用とは異なるスケジュールで動くものになります。

また、採用対象が学生となるため学業の時間を確保したうえで就職活動に取り組める採用スケジュールを組む必要があります。

最近の新卒採用スケジュールの変遷

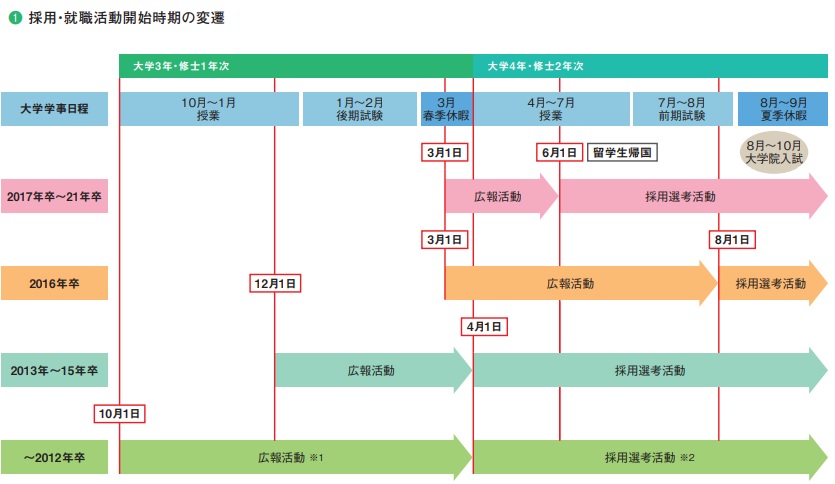

過去新卒採用においては直近の10年で採用スケジュールやルールが複数回、大きく変更されています。直近10年のスケジュール変更の背景も含めて振り返ってみましょう。

画像引用:新卒採用スケジュールの変遷

2013~2015年卒までの採用スケジュール

2013年~2015年卒の採用スケジュールは広報活動開始が12月以降、選考活動開始が4月以降となっていました。

企業の間で広報活動が前倒しされていっており、当時は大学3年の10月から始まるようになっていた現状を受けてのことでした。

2016年卒までの採用スケジュール

2016年は、2015年までのスケジュールが変更され、広報活動開始が3月1日、選考活動開始が8月1日と後ろ倒しの形になりました。大学生が勉強に集中できる期間を確保する目的が強かったようです。

2017年卒までの採用スケジュール

当時は日本経済団体連合会(経団連)が定めた就活スケジュールに則って各企業の採用が行われていました。これは学生の勉強の妨げにならないように、就職活動の前倒しを防ぐためでした。

広報開始は現在と変わらず大学3年生3月から、選考開始は大学4年生の8月から開始のスケジュールで動いていました。

2017年卒からは、選考開始が大学4年生の8月から6月開始と2か月前倒しとなりました。

2024年卒までのスケジュール

2017年卒採用より、選考開始が大学4年生の8月から6月開始と2か月前倒しとなりましたが、その後、2021年卒からは経団連ではなく、政府が主導となってルールを定めることが決定しました。

経団連に加入していない外資系企業やベンチャー企業はルールに従わなくても良いので、早めに選考を開始できる状況にあったことが政府主導への変更の要因であったと考えられます。

2025年卒以降の採用スケジュール

2024年から2025年にかけては新卒採用スケジュールの変更はなく、現行通りのままとなっています。背景としては大きな変更を行うことで学生に混乱を生じさせる可能性があり、学業の妨げになる可能性があるためです。

しかしインターンシップの開催に関しては変更となり、特定の条件を満たすインターンシップに参加した学生の情報を採用選考に活用できるようになりました。

これによってインターンシップから早期選考に案内が可能となるので、実質選考解禁時期が前倒しになる可能性もあります。

新卒採用における採用スケジュールの重要性

採用スケジュールを設定することで採用計画を具体的に可視化し、スムーズに採用を進めることができます。

新卒採用においては、学生の動きに加え、同業他社や大手企業の採用スケジュールを把握した上で、他社に遅れないよう、自社の採用スケジュールを早めに組み立てることが大切です。

また、適切なタイミングで適切なリソースを割くことで、より効率の良い採用を行うことが可能になります。

採用スケジュール設定の流れ

採用スケジュールは、スムーズに採用を進めるために重要になってくるものであり、採用スケジュールを設定する前にまずは採用計画を設定する必要があります。

採用計画とは採用予定人数、予算、採用学生のペルソナ像など、経営計画をもとに考えるものです。

採用計画が確定したら、実際にその計画を達成するためのスケジュールを組んでいきます。

一般的な採用スケジュールの目安について以下の章から解説しているので、自社でスケジュールを組む際の参考として、ご覧ください。現在の就活は早期化・長期化傾向にあるので、その点を踏まえてスケジュールを組むことが大切です。

採用スケジュールの目安

早期化が進んでいる近年の採用の場合は、学生も大学3年生の6月頃から準備し、動き始めるようになってきているので、企業もこの時期から動いていくことが必要です。

では、具体的に見てきましょう。

6月~9月:夏のインターンシップの開始

意識の高い学生や、4年生がゼミや研究で忙しくなる理系学生は特に動き出しが早いため、夏からのインターンシップを開催し、早いタイミングから学生と接点を持つことが重要です。

10月~12月:秋冬インターンシップの開始

大学も始まり、夏ほど時間が確保できない学生が多いため、短期で参加できる形式のインターンシップの実施が向いています。

また夏に比べて志望業種・業界が定まってくる学生が多いので、より業界や自社についてフォーカスした内容で実施するのも効果的です。

1月~2月:インターンシップ参加者のフォローと本選考期間の準備

年明けからは試験に向けた勉強等も本格的になり、学業に集中する学生が多いことや大手ナビサイトでは就活準備期間に差し掛かるため、インターンシップの新規開催は難しくなります。

3月以降の広報解禁に向けて、社内体制の最終確認や説明会・面接日程の確認なども進められると、3月以降スムーズに選考を進められます。

3月~5月:広報活動開始

会社説明会やイベントなどが活発に動き始めます。

この時期が就活のピークとなるので、ここでどれだけ多くの学生と出会えるかがそのあとを左右します。

採用スケジュールを組む際のポイント

採用スケジュールを組む際のポイントは以下の2つです。

募集している業種に合わせた採用スケジュールを組むこと

採用スケジュールを組む際は、学生・企業の動きをチェックすることが重要になります。

学生の動きとしては、いつ動き出し始めるのか・活発な時期はいつなのか等の全体の動き方はもちろん、自社が欲しいと思っている学生層の傾向を掴むことで、適切な時期に学生にアプローチができます。

企業の動きを把握することで、競合他社の動きに遅れることなく採用が可能になります。

より優秀な学生と出会うためにインターンシップなどを導入し、選考の早期化をはかること

競合他社とは採用ニーズが重なることが多く、採用活動開始時期や手法、インターンシップ・説明会での実施コンテンツ等を把握しましょう。

他社と学生の取り合いになる状況になった際に自社と他社の差別化に役に立つほか、そもそも取り合いが起こらないようにずらして実施することも可能になります。

また、スケジュールを組んでも、そのスケジュールが実行できるかどうかも重要になります。

自社のリソースで対応可能な範囲の採用スケジュールを組むことがポイントであり、人員や予算、時間など計画した採用スケジュールを実行できるかどうかはしっかり判断する必要があります。

業界別の採用スケジュール13選

それでは、本題の業界別の採用スケジュールを紹介します。

- 外資系

- マスコミ

- 食品メーカー

- 通信

- 不動産

- ベンチャー企業

- メガベンチャー企業

- 製造業

- 鉄道

- 航空

- 海運

- 損害保険

- 総合商社

前述の通り、採用スケジュールを設定する際には同業他社の動きを把握していることがポイントの1つになりますので、自社に当てはまる業界のスケジュールを参考にしてみましょう。

外資系

外資系については、メーカーと金融、IT企業に分けて見てみましょう。

外資系メーカー

外資系のメーカー企業のスケジュールは、基本的に3月から本選考が始まり、経団連が決めた就活ルールと変わりはありません。

しかし、企業によっては早期選考に取り組んでいる企業もおり、スケジュールの早期化が望ましくなっています。

企業によっては1月ごろからインターンシップ選考を導入するなど、早期選考に取り組んでいるところもありますので、スケジュールを早期化することをおすすめします。

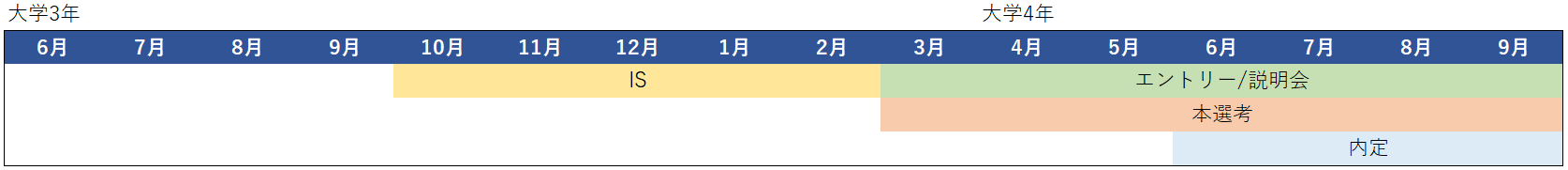

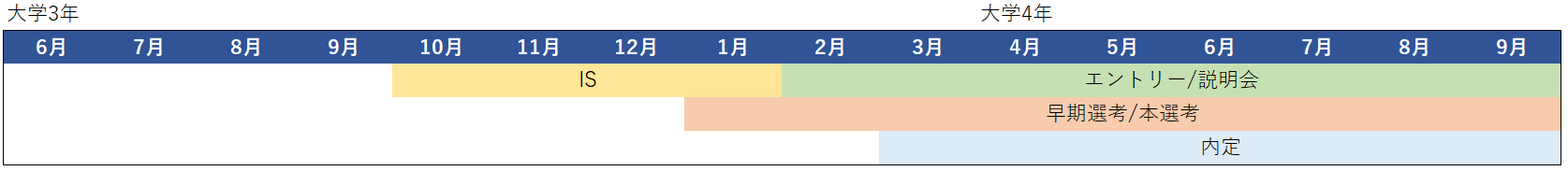

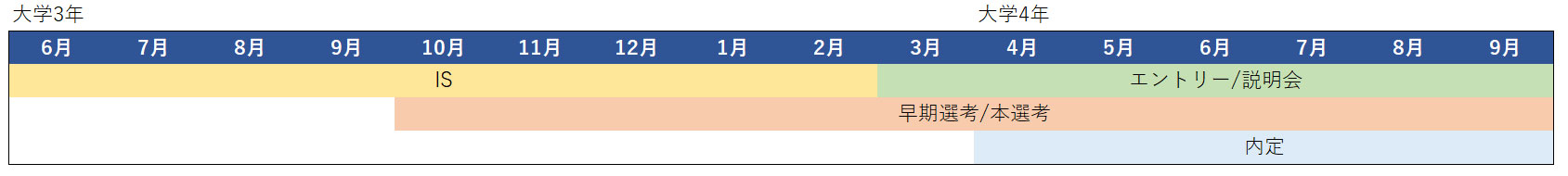

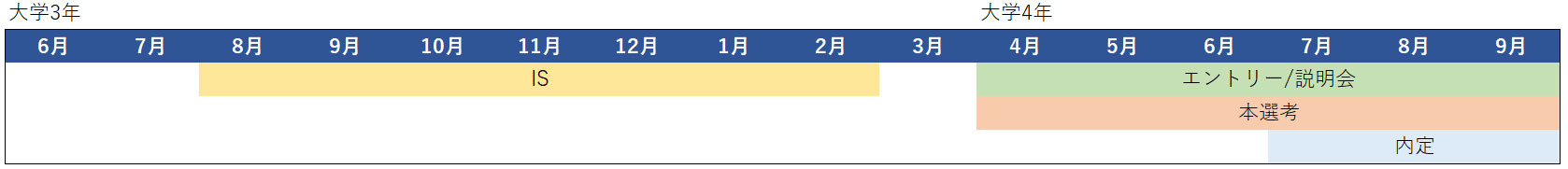

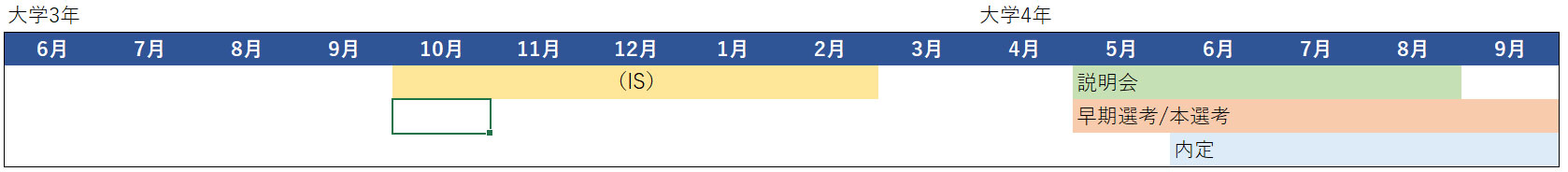

外資系金融機関

外資系金融機関では、インターンシップ(IS)に参加することが本選考ステップの一つに含まれていることが多く、早期から動いていく必要のあるスケジュールとなっています。

インターンシップから既に見極めが始まっており、そこから優秀な学生が面接へと進むことができます。つまり、インターンシップから見極めを行い、秋以降から本格的に動き始める企業が多い傾向にあります。

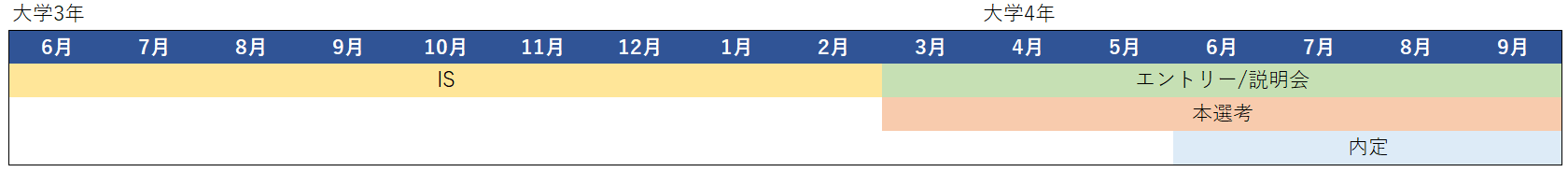

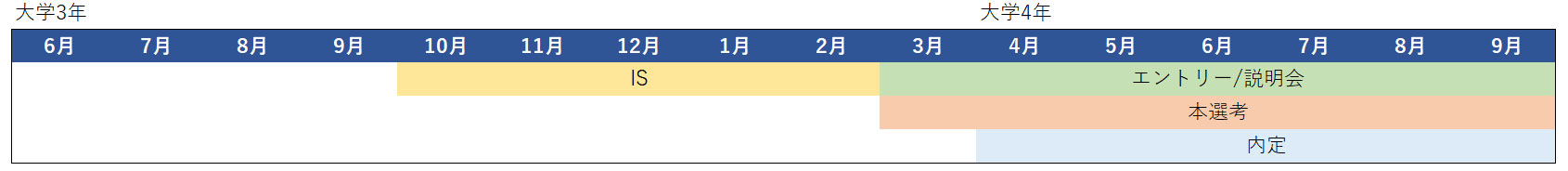

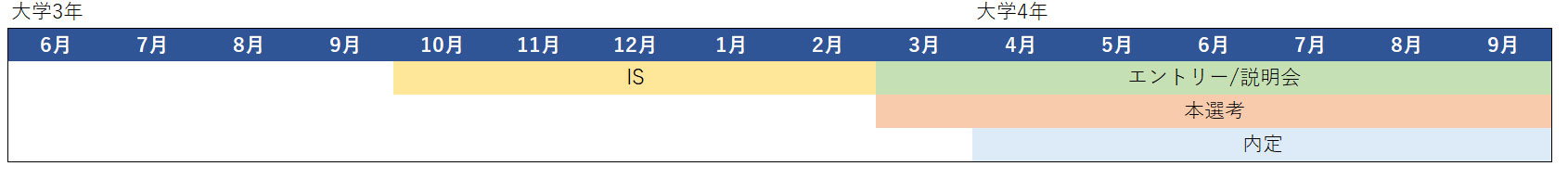

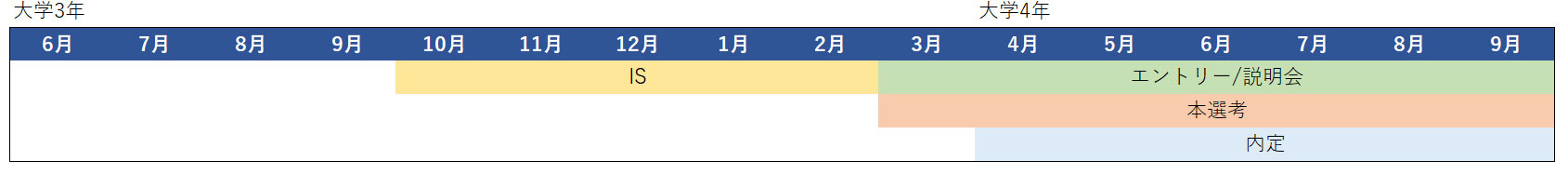

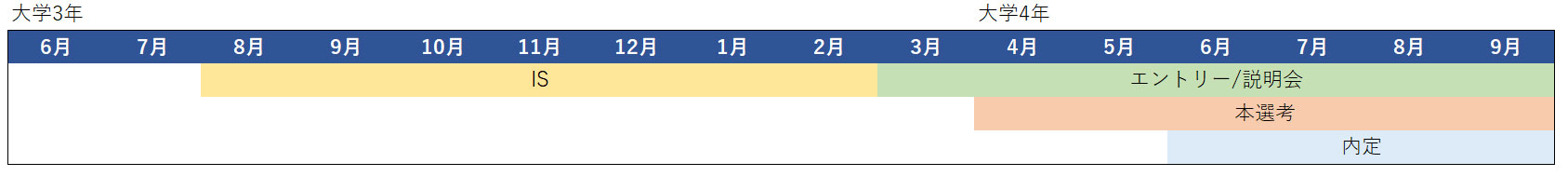

外資系IT企業

外資系IT企業でも、選考は早期化している傾向にあるため、インターンシップの時期から本格的に動いていくことが重要になってきます。

マスコミ

マスコミは学生の中でも人気企業になるため、早期からの選考を行っているケースが一般的なので、その点を踏まえて採用スケジュールを確認していきましょう。

テレビ局

テレビ局は早期の本選考が一般的であり、だいたい12月ごろには本選考がスタートします。テレビ局は、就活生に人気が高いことから競争率も激しく、企業によっては7月、8月ごろから対策しているところもあります。

テレビ局では年内から本選考が行われるケース、夏のインターンシップ時期から本格的に動いている企業も多く存在しています。

そのため、より優秀な人材を確保するためには最低でも秋ごろ(10月)からインターンシップや選考を始めることをおすすめいたします。

出版社

出版社は上記で紹介したテレビ局と同様に選考が早期化されています。

基本的にインターンシップ選考は12月から始まり、本選考が本格的に始まるのは1月ごろとなっており、最低でも秋から動いていく必要があります。

出版社の主流は、インターンシップからの採用です。インターンシップでどれだけ優秀な人材を見極めることができるかがカギとなってきます。

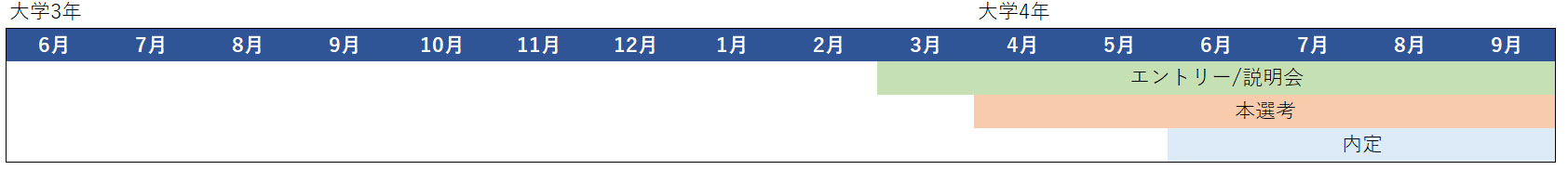

食品メーカー

食品メーカーは一般的な採用スケジュールと変化はなく、秋から春にかけてインターンシップを実施し、3月から本選考がスタートします。

食品メーカーも非常に就活生に人気のある業種となっています。なるべくたくさんインターンシップを開催し、さまざまな就活生と出会う機会を増やすことをおすすめします。

通信

通信企業も基本的な採用スケージュールと同様に3月に本選考がスタートして5月ごろに内定を出しているスケジュールとなります。

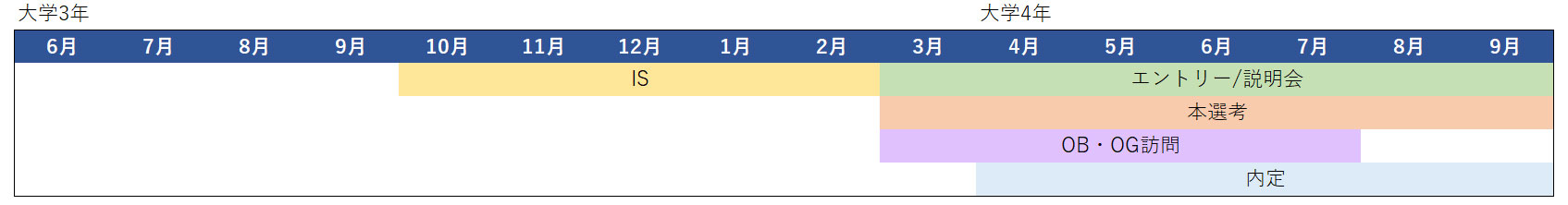

不動産

不動産は12月ごろから選考が始まり、早めに採用活動を実施しています。最大の特徴としてOB訪問が積極的に行われていることです。なかにはOB訪問で学生を評価し、評価が高い学生は選考のステップを短くする企業もあります。

また、他業界と同様に早期選考を行っている企業も増加しており、人材を早期に獲得するためにインターンシップからの早期選考をすることをおすすめします。

ベンチャー企業

ベンチャー企業は経団連に所属していないケースが多く、独自にスケジュールが組めるため、早い時期から選考を開始しているケースが多いのが特徴です。

基本的には、12月・1月に説明会・座談会があり、2月から4月にかけて本選考を実施している企業がほとんどです。また選考直結の長期インターンシップを実施するなど、独自のプログラムを組んで選考を進めている企業もいます。

メガベンチャー

楽天やサイバーエージェントなどの代表的なメガベンチャーは選考に直結したインターンシップを実施している企業が多く、早くてサマーインターンシップのタイミングから内定を出す企業も見られます。

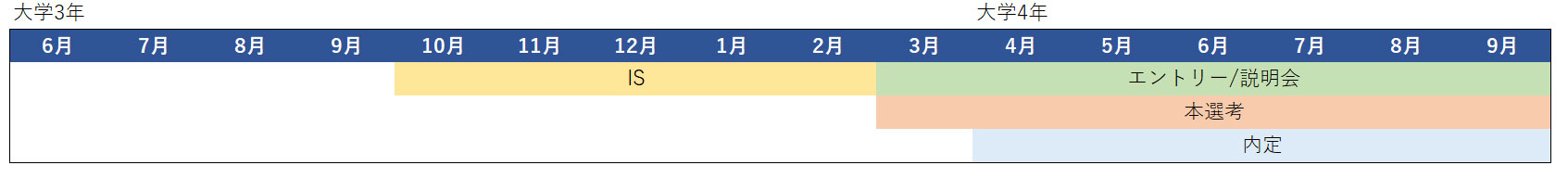

製造業(メーカー企業)

製造業(メーカー企業)は、11月以降からインターンシップ選考がはじまり、本格的に選考を始めるのは3月となっています。

鉄道

鉄道系の企業もインターンシップを開催したのち、本選考の本格開始は3月からとなっています。

大手企業などはインターンシップ参加にも選考を行うほど人気となっているため、その時期に遅れないように各社対策を取っていくことが重要です。

航空

航空業界は、客室乗務員やパイロット、地上スタッフなど職種ごとに若干のスケジュールの違いがあります。それぞれ見ていきましょう。

地上スタッフ

地上スタッフは4月初旬程でエントリー締切、その後選考と進むスケジュールが多くなっています。

しかし、企業によっては客室乗務員の採用の後にエントリーを募集するケースや秋採用も追加になるケースもあります。

客室乗務員

他業界のスケジュールより遅くなっており、ES締め切りが4月前半、面接はそれ以降に実施となり、7月より内定が出るスケジュールが一般的となっています。

パイロット

パイロットは特殊な職種であるため、専門の試験を受ける必要がありますが、プレエントリーの締切自体は3月末となっており、開始時期としては他業界と同じ時期で進んでいきます。

海運

エントリーシートの締切は4月下旬と比較的遅いスケジュールで進みます。

内定出しの時期も6月以降が多くなっており、他業界よりは比較的遅いスケジュールで動いている企業が多くなっております。

損害保険

損害保険業界は3月~11月までの5クール以上の採用時期を設定しており、秋からも採用開始することも多くあるため、採用継続期間が長くなっているのが特徴です。

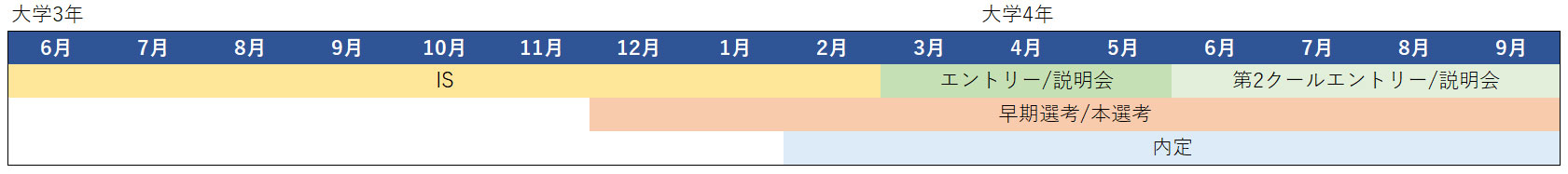

総合商社

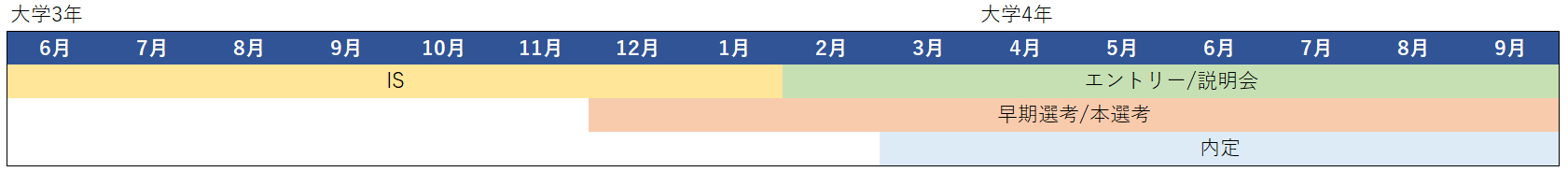

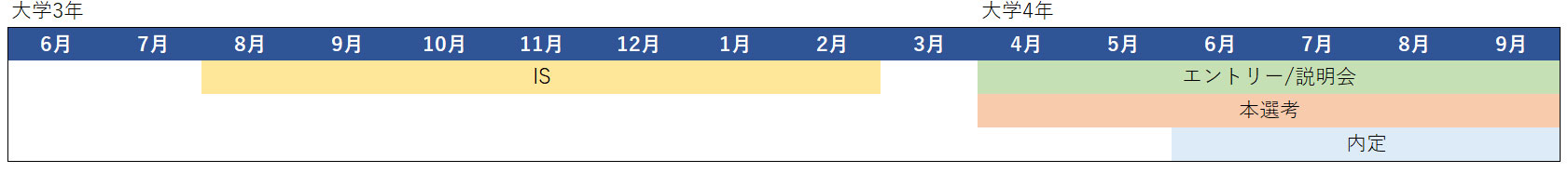

総合商社は3年の夏からしっかりとインターンシップを実施している企業が多く、早期化が進んでいる業界の一つとなっています。

総合職

夏からのインターンシップに参加した学生がそのまま早期選考に参加する率が高くなっており、採用は早めに収束するものの、人数が足りていない場合は6月以降に第2クール採用を開始する企業もあります。

一般職

一般職のエントリーは、総合職の合否が出てからエントリーを開始する企業が多くなっているため、比較的遅い開始となっている企業も多いです。

まとめ

この記事では、採用スケジュールの策定ポイントや重要性、業界ごとの採用スケジュールについて紹介しました。

2025、2026年卒の採用スケジュールを計画している企業も今一度確認をしてみてください!

より優秀な人材を確保するためにしっかり採用戦略を立て、細分化した計画を立てましょう。

以下の記事では、採用計画の立て方や立てるときのポイントについて詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

組織のパフォーマンスアップに貢献する人材は、やみくもに採用しても確保できません。企業の事業成功のためには、適切な人材を採用して配置・異動することが大切であり、そのための採用計画は企業にとって、とても重要といえます。 この記事では、採用[…]