「面接日程の調整に時間がかかる。メールを送っても返信が遅い」「説明会の参加率も思うように伸びない」

このように、歩留まりの悪さや応募者とのコミュニケーションに悩んでいませんか?

本記事では、LINEを活用した採用手法である、「LINE採用」に注目し、その仕組みや導入ステップ、新卒・中途別の活用方法までわかりやすく解説しています。

筆者自身も就職活動時、LINEで企業とやり取りをした経験があり、メールよりはるかにスムーズでストレスがなかったことが印象に残っています。もし今まで通りの手法に固執していると、求職者との接点を逃し続け、他社に人材を奪われるリスクもあります。

結論として、LINEは企業にとって工数削減と応募者フォローを同時に支える、非常に有効な手段です。

この記事を読めば、LINE採用の全体像と自社に合った始め方がわかり、すぐにアクションが取れるようになります。

– 複数のLINE採用ツールの違いや、自社に合った選び方を把握できる

– 中小企業の成功事例を通して、自社でも活用するイメージを持つことができる

– LINE採用の導入方法やツールの違いを知りたい方

– 新しい採用手法を現場で実践したい実務担当者

LINE採用とは?

LINE採用とは、現在日本で最も利用されているメッセージアプリ「LINE」を用いて、求職者と直接やり取りしながら進める採用手法です。

応募受付や面接日程の調整、選考結果の連絡までLINE上で完結でき、メールや電話に比べてスムーズな対応が可能になります。

LINEは大学生の約9割が日常的に使うコミュニケーション手段であり、普段から使い慣れているため、連絡が続きやすく、辞退や音信不通のリスクを減らせます。

歩留まりの改善や業務効率化を実現できる手法として、多くの企業が注目しています。

LINE採用が注目される理由と背景

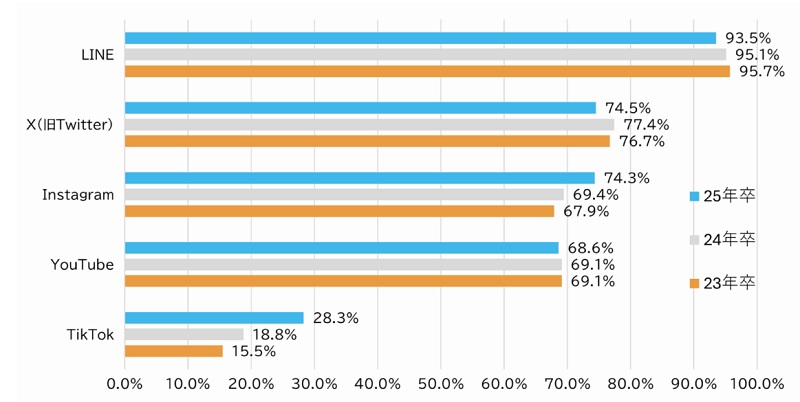

マイナビの調査によると、2025年卒学生の68.2%が就職活動でSNSを活用しており、その中でもLINEは93.5%の学生が日常的に利用しています。

LINEは使い慣れたツールであるため、メールよりも開封率が高く、企業と学生間のやり取りがスムーズです。学生の情報収集行動とLINEの親和性が高いことから、採用活動の効率化と成果向上に貢献します。

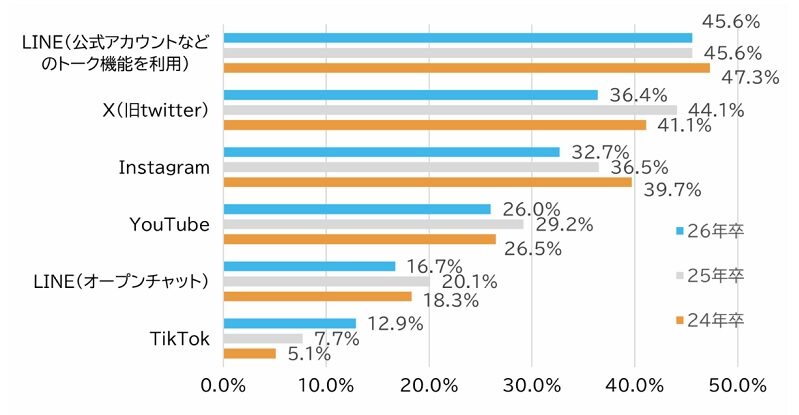

さらに、45.6%がLINEの公式アカウントなどを通じて企業情報を収集しており、求人情報やイベント案内をリアルタイムで受け取れる利便性が評価されています。

画像引用:株式会社マイナビ SNS就活最前線!SNSを活用する学生の事情(第1章)

企業がLINEを採用活動に使うメリット

LINEは業務の効率化に加え、通知の見逃しが少なく個別対応もスムーズです。説明会やセミナーの案内も即時に送信でき、予約率が向上します。

そのようなLINEを採用に使うメリットを詳しく紹介します。

メールよりも双方向のコミュニケーションがしやすい

LINEはメールに比べて双方向のやり取りがしやすく、見逃されにくいのが特長です。

特に若年層ではメール離れが進み、チャット形式の連絡が主流となっています。面接調整や質問対応も気軽にでき、連絡のすれ違いや辞退リスクを減らす効果があります。

応募者との距離を縮められる

メールでは質問しづらい内容も、LINEなら気軽にやりとりできるため、応募者とのコミュニケーションが活性化します。

メッセージをすぐに確認してもらえる即時性や、日常的に使うツールならではの親しみやすさもあり、結果として信頼関係の構築につながり、応募者との距離が縮まります。

採用の作業コストを減らせる

LINE採用管理ツールを導入すれば、応募受付や面接日程の調整などが自動化できます。

さらに、電話と異なり連絡する時間を気にする必要がなく、予約配信により最適なタイミングで情報を届けられます。かけ直しの負担もなくなり、人事担当者の業務効率化に大きく貢献します。

会社説明会やセミナーの予約率が上がる

LINEで会社説明会やセミナーの案内を送ることで、メールに比べて開封率・反応率が大幅に向上します。さらにLINEの予約機能を使えば、就活生は他サイトに移動せずにLINE内で予約が完結できるため、利便性が高まります。

また、後ほど紹介するLINE採用管理ツールを活用することで、最適なタイミングで予約案内を自動配信でき、効果的なアプローチが可能になります。

学生がLINEを採用活動に使うメリット

学生にとってLINE採用の最大の魅力は、気軽さとスピード感です。それでは、LINEを採用活動に使うメリットを紹介します。

企業とのやりとりが手軽でスピーディー

面接日時の調整や会場案内、持ち物連絡などを、LINEでスピーディーに受け取れるのは学生にとって大きなメリットです。学生にとって、確認や返信の手間が少ないことは、心理的ハードルが下がります。

また、既読確認ができることで伝達漏れも防げます。メールよりカジュアルにやりとりできるため、双方向のコミュニケーションが生まれやすくなります。チャット形式のLINEなら、時間を気にせず対応できる点も魅力です。

選考や説明会の情報を見逃しにくい

メールや採用サイト経由の案内は他のメッセージに埋もれやすく、見逃されることも少なくありません。

その点、LINEであれば通知が届きやすく、重要な説明会や選考情報を見落としにくくなります。学生が日常的に使うLINEだからこそ、迅速かつ確実に情報を届けられるのが大きな魅力です。

気になっていることを質問しやすい

メールよりも気軽に使えるLINEは、学生にとって質問や相談のハードルが低く、採用担当者とのコミュニケーションが取りやすい点が大きなメリットです。

面接日程の調整やちょっとした疑問もチャットで解決でき、時間を気にせずやり取りできることで、安心感や信頼にもつながります。

LINEを採用活動に使うデメリット

ここまで、LINEを使うことで企業側・学生側双方に多くのメリットがあることを紹介しました。一方で、LINE採用は手軽な反面、誤送信や情報管理ミスのリスク、通知の過多によるブロック、運用体制の不備などデメリットへの配慮も必要です。

LINE採用には便利さの裏に、見落としやすい注意点もあります。

誤送信や情報管理ミスのリスク

LINEは手軽に使える反面、誤送信や情報管理ミスに注意が必要です。採用では氏名・住所・経歴などの個人情報や、家庭事情といったセンシティブな内容も扱います。

万が一漏洩すれば、企業の信頼を大きく損なうリスクになりかねません。手軽なツールだからこそ、明確な情報管理ルールと運用体制の整備が欠かせません。

過剰な通知によるブロックされるリスク

LINEでの情報発信は便利な一方、過剰になると逆効果です。1日2件以上の通知を送ると、 3割以上の学生がブロックする傾向があるという調査もあります。

特に深夜の配信は、不快感や企業への不信感を招くこともあります。求職者にとって有益な情報を、適切なタイミングや頻度で届ける工夫が必要です。

内容や用途に応じてアカウントを分けることで、情報の選別がしやすくなり、ブロック率の低下にもつながります。

運用体制の確保が必要

LINE公式アカウントを採用に活用するには、運用体制の確保が不可欠です。管理担当者が1人では業務が集中し、継続的な運用が難しくなります。

複数人での管理により対応の迅速化や見逃し防止が可能になりますが、明確な役割分担や対応ルールの整備がないと混乱を招く恐れもあります。

責任の所在や対応フロー、メッセージの基準など、チームでの円滑な運用に向けた仕組みづくりが重要です。

採用活動にLINEを活用する2つの方法

採用活動にLINEを活用するには、LINE公式アカウントとLINEと連携できる採用管理システムの2種類があります。それぞれ見ていきましょう。

| 項目 | LINE公式アカウント | LINE採用管理システム |

| 主な用途 | 情報発信・応募者との1対1のやり取り | 応募者情報の一元管理・選考プロセスの自動化 |

| 機能の特徴 | ・メッセージ配信(セグメント配信可) ・チャット対応(スタッフ対応・自動応答可) ・リッチメニュー/フォーム設置 |

・応募者情報の登録・管理 ・ステータス管理・タスク管理 ・LINEと連携した自動配信・選考管理 |

| 料金 | ・初期費用:無料 ・月額基本料金:0円〜15,000円(配信数による) |

・初期費用:無料~十万円 ・月額利用料:数千円~数万円(機能と登録人数により変動) |

| メリット | ・LINEを日常的に使っている層へダイレクトに接触可 ・開封率・応答率が高い ・アカウント作成が簡単 |

・選考進捗の可視化と工数削減が可能 ・応募者管理が自動化され属人化を防げる ・既存ATSや日程調整ツールなどと連携できるサービスも多い |

| デメリット | ・採用管理機能はなく、運用は手作業になりやすい ・大量応募者への対応や選考管理には不向き ・LINE内で情報が分散しやすい (スプレッドシートで個別管理などが必要) |

・ツールによっては操作が複雑で学習コストがかかる ・月額費用が固定で発生(コスト感) ・LINE未使用者やブロック対応課題への対策が必要 |

LINE公式アカウント

LINE公式アカウントは、求職者との連絡手段として非常に高い到達率と即時性を持つのが特徴です。メールや採用サイトでは埋もれがちだったメッセージも、LINEなら通知機能があるため、見逃しを大きく減らせます。

加えて電話と違い、時間を気にせず連絡でき、予約配信も可能なため、業務の効率化にも役立ちます。カジュアルなLINEを使うことで、求職者の質問ハードルが下がり、スムーズな双方向コミュニケーションが生まれます。

「一斉配信」や「ステップ配信」による自動化、「画像や動画付きメッセージ」など多彩な機能で情報発信力も強化できます。

さらに分析機能を活用すれば、メッセージごとの反応も可視化され、振り返りと改善に繋げられます。

LINEと連携できる採用管理システム(ATS)

LINEと連携できる採用管理システム(ATS)は、日常的にLINEを利用する応募者と、スムーズかつ効率的なコミュニケーションを実現するために開発されたツールです。

候補者はLINEで応募を進められますが、ATSではニックネームやアイコン画像は非表示になり、実名や学校名・選考ステータスなどと紐づいた形で一元管理することが可能です。

さらに、検索条件による一斉配信機能により、選考ステップごとに対象者を絞ってリマインドや案内をLINEで配信可能です。自動配信設定を活用すれば、選考結果をもとに次の案内を自動で送るなど、対応漏れやタイムラグも防げます。

求人作成、日程調整、内定フォロー、レポート出力まで含めてワンストップで管理できるため、人事業務全体のDX推進にもつながります。

LINEと連携できる採用管理システムは、他にもいくつかありますので、様々なサービスと比較したい方は、以下のリンクからご覧ください。

人材採用が非常に激化している今、多くの企業では従来の求人サイトだけでは採用活動を成功させることは難しくなっています。近年では、より採用活動の効率化を図るため、様々な企業で採用管理システムの導入が進んでいます。 しかし、実際に採用管理シ[…]

LINE採用で失敗しないためのコツ

LINE採用で失敗しないためには、採用専用のアカウントを用意し、明確なKPI(閲覧数・応募数・返信率など)を設定・分析して改善を重ねることが成果向上のコツです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

採用専用のアカウントを作成する

LINE採用で失敗しないためには、採用専用のアカウントを用意することが重要です。

一般顧客向けの情報と求職者が求める情報は大きく異なるため、同じアカウントでは混乱を招き、ブロックされるリスクも高まります。採用専用であれば、必要な情報だけに絞って発信でき、好印象につながります。

加えて、LINEの認証済みアカウントを取得すれば検索結果にも表示され、企業の信頼性向上にも効果的です。

KPIを設定する

LINEを採用活動に活用するなら、KPI(重要業績評価指標)の設定は欠かせません。

例えば、「コンテンツの閲覧数」「LINE経由の企業説明会参加者数」「内定者フォローでの返信率」などを指標化することで、成果を定量的に把握可能です。

目的ごとにKPIを明確にし、定期的に効果を分析・改善することで、より効率的な採用活動が実現できます。

アクセス数を適宜確認して解析する

採用活動の効果を高めるには、LINE経由の閲覧数や企業説明会の応募数、返信率などをKPIとして定量的に把握することが重要です。

これらの数値を活かして、進捗や課題に応じて配信内容や対応フローを見直すことで、施策の精度を高め、成果の最大化につなげます。

新卒採用におけるLINE活用のポイント

新卒採用でLINEを活用するには、説明会での友だち追加導線の設計と、継続的な情報配信が重要です。学生が働く姿を具体的に想像できる内容を発信し、双方向のやり取りで親近感と信頼感を醸成することが成功のポイントです。

では、新卒採用におけるLINEの活用ポイントを、詳しく解説していきます。

学生との関係構築を目的とした活用

LINEは学生にとって日常的な連絡手段であり、大学生を中心とした若年層は短文チャット形式に慣れています。

従来のメールでは反応が鈍くなりがちですが、LINEなら自然なやり取りがしやすく、企業への“親近感”や“信頼感”を育てやすくなります。

イベント案内やQ&A対応など、双方向のコミュニケーションを通じて、学生との関係をスムーズに深められる点が大きなメリットです。

配信すべきコンテンツの例

学生にとって「働くイメージを持てるかどうか」は企業選びの重要なポイントです。

LINEで仕事や休憩中の様子、先輩社員の声、選考の流れや服装の情報、過去の質問例などを配信すれば、不安を和らげ、応募への一歩を後押しできます。

1日のスケジュールやリアルな社内風景を共有することで、入社後の姿が具体的に想像できるようになり、ミスマッチの防止にも効果的です。学生に「ここで働く自分」を描いてもらうことが何より大切です。

運用の工夫と成果につなげるポイント

新卒採用でLINEを活用するには、まず友だち追加の導線づくりが重要です。説明会でその場でQRコードを提示し、追加後は「名前」「大学名」の送信を促すことで1to1対応が可能になります。

ただ登録を促すだけでなく、最新情報をタイムリーに配信し、学生との接点を継続することが成果につながります。情報発信や返信対応が遅れると他社に流れてしまうリスクがあるため、事前に担当とルールを決めた上で運用しましょう。

中途採用におけるLINE活用のポイント

中途採用においてLINEを有効に活用するには、志望度に合わせた情報配信とタイムリーなやり取りが重要になります。個別対応で共感を生むことで、辞退防止と効率化を実現できます。

続いては、中途採用におけるLINEの活用ポイントを、詳しく解説していきます。

スピード対応と利便性を重視した活用

中途採用では「スピード」と「利便性」が重要です。約半数の求職者は就業中に転職活動を行っており、電話やメールよりも気軽にやり取りできるLINEは、質問や返信のハードルを下げ、タイムリーな対応が可能です。

予約配信や通知活用により、担当者の効率化と求職者の確認しやすさを両立できる点も魅力です。

配信すべきコンテンツの例

中途採用では応募者の経歴やキャリア志向が多様なため、「応募資格・求める人物像」「職場の雰囲気や価値観」「募集背景と事業内容」を配信することで、ミスマッチを防ぎつつ共感を引き出せます。

具体的には、社員インタビューや代表メッセージ、キャリア形成の支援制度など、等身大かつ実務的な内容を伝えることが効果的です。

運用の工夫と成果につなげるポイント

LINEでの個別フォローは、中途採用における志望度向上や辞退防止に効果的です。

前回の会話内容を踏まえた対応や、関心に合ったコンテンツ(例:社員インタビュー、職場の雰囲気紹介)を届けることで、「自分に向けた連絡」と感じてもらえます。

特に在職中の求職者には、興味のある情報だけを厳選し、負担にならない頻度で配信する工夫が重要です。

LINEで採用活動を始めるステップ

LINE採用はまず、説明会や資料でQRコードを提示し、LINE公式アカウントへの友だち登録を促すことから始まります。その後、一斉配信や個別対応により、効率的に応募へつなげることが大切です。

ステップ1:学生をLINEに集める

始めのステップは、学生や求職者を自社のLINE公式アカウントに「友だち登録」してもらうことです。

ただ求人サイトやホームページに掲載するだけでは登録は伸びづらいため、会社説明会でQRコードを提示したり、資料に添付するなど接点のある場での誘導が効果的です。

「LINEで選考スケジュールをご案内します」と伝えることで、登録への関心も高まります。採用サイトやパンフレットにバナーを設置し、自然に登録を促す導線を整えましょう。

ステップ2:友だち登録した学生に情報を配信する

次のステップとして、友だち登録してもらった学生に採用情報を配信します。

配信方法は友だちに対して一斉配信することが可能ですので、手間を掛けずに多くの人に情報提供することが可能です。

情報提供は週3回程度の頻度を守り、文字数は3分程度(約1200文字)で読める量です。読み手の負担にならないような情報量を心掛けましょう。

ステップ3:LINEチャットを活用して学生をフォローする

このステップでは、学生を自社に応募することを促し、採用までをスムーズに導きます。

就活生一人ひとりに個別でコミュニケーションを取れるLINEのチャット機能を最大限に活用しましょう。学生からの質問や相談には、丁寧に回答することで信頼関係を結べます。

たとえば、「面接の前日リマインド」や「選考結果の通知」などもLINE上で簡単に行えます。

テンプレートを用いた定型返信や、ステータスに応じた配信内容を使い分けることで、対応の属人化を防ぎながら、学生ごとに適切なフォローが可能です。タイムリーなやり取りが辞退防止にもつながります。

LINE採用をする上での注意点

LINE採用は距離感が近い分、上から目線の表現や一方的な連絡は禁物です。自然な導線設計と丁寧な対話が重要で、個人情報管理の徹底も重要です。

以下の注意点について、それぞれ見ていきましょう。

上から目線のコンテンツは配信しない

LINE採用では、応募者との距離感が近くなる分、配信内容には細心の注意が必要です。とくに「上から目線」の表現は敬遠されがちで、応募意欲の低下につながることもあります。

一方的な通達や高圧的な言い回しではなく、対話ベースで丁寧かつフラットなコミュニケーションを心がけましょう。

友だち登録の導線を作る

学生や求職者にLINE公式アカウントを「友だち追加」してもらうには、自然な誘導導線の設計が重要です。

たとえば、説明会でQRコードを表示・配布する、採用サイトやパンフレットに誘導バナーやQRを掲載するなどが効果的です。

求人サイトからLINEへ流す導線設計も有効です。LINEで企業情報を得られるメリットも伝えましょう。

個人情報の漏えいに注意する

LINE採用では、求職者の個人情報を扱う場面が多々あります。住所や経歴、家庭事情などの情報が漏洩すれば、企業の信頼に大きく関わります。

LINEは社外ツールのため、情報管理の徹底が不可欠です。個人情報のやり取りは最小限に抑え、社内ポリシーに沿った運用や、セキュリティ強化された採用管理ツールの活用を検討しましょう。

LINE採用についてよくあるご質問

LINE採用に関してよくある疑問として、「新卒・中途どちらに向いているのか」「法的に使用して問題ないか」「配信頻度や最適な時間帯は?」といった点があります。ここではこれらについて詳しく解説します。

LINE採用は新卒・中途どちらに向いていますか?

LINE採用はどちらかといえば新卒採用に向いていると考えます。理由は、新卒学生の方が日常的にLINEでやり取りをしており、コミュニケーション手段としての抵抗が少ないからです。

一方で、中途採用の応募者は業務でメールや電話を使い慣れていて、LINEは私生活用という感覚の人も一定数いる印象があります。そのため、新卒採用の方が向いていると考えます。

LINEを使った採用は法律的に問題ないの?

LINEを使った採用自体に法律上の問題はありません。ただし、応募者の個人情報を取り扱うため、個人情報保護法に基づいた適切な管理が必要です。

プライバシーポリシーの明示や、情報の利用目的を事前に伝える対応が求められます。

LINEの配信頻度やベストな配信時間は?

週1~2回程度の配信が基本で、通勤・昼休み・帰宅時間帯が最も効果的です。配信頻度が多すぎると、求職者に煩わしく感じられ、ブロックや離脱の要因になります。特に深夜の配信は、通知音などから悪い印象にもつながります。

学生や求職者の生活リズムを意識し、「必要な情報を必要なタイミングで届ける」ことが重要です。

まとめ

LINE採用は、これまで主流だった求人広告や電話・メールを使った採用方法に代わる、新しいアプローチとして注目されています。

LINEならではのスピード感や親しみやすさ、日常的に使い慣れた安心感があることで、学生や求職者とのやり取りもスムーズです。

応募の受付から面接日程の調整、その後のフォローまで、一連の流れをLINE上で完結させられます。

さらに、ATS(採用管理システム)と連携することで、やり取りの自動化や、情報の一元管理も可能になります。ただし、情報の取扱いや配信頻度のバランス、社内の運用ルールなどには十分な配慮が必要です。

LINEを上手に活用すれば、人事業務の効率化と応募者へのきめ細やかな対応、どちらも実現できるようになります。これからの採用活動において、ますます欠かせない選択肢になっていきそうです。

他のSNS採用事例もチェックしたい方は、インスタライブの活用でエンゲージメントを強化する「インスタLIVE採用」の記事もご覧ください。

『Instagram(インスタグラム)』の機能のひとつ「インスタライブ」をご存じでしょうか。リアルタイムで動画を楽しめる機能は採用活動でも活用できるおすすめツールです。 今回は、「就職活動中のZ世代のインスタ利用率や、企業の導入事例な[…]