令和3年4月1日から、改正労働施策総合推進法において、中途採用比率の公表が義務化されることをご存知でしょうか?

今回は中途採用に関する施策ではありますが、企業の採用情報を公開するうえで新卒採用やアルバイトパート採用にも、少なからず影響があるものです。

どのような企業が中途採用比率の公表義務化の対象となるのか、どういった目的でこの法案が施行されるのか、本記事で確認していきましょう。

中途採用比率の公表義務化とは

中途採用比率の公表義務化とは、令和3年4月1日から301名以上規模の企業に義務化される新たな制度です。直近3事業年度分の採用者数のうち何名が中途採用者なのかカウントし、その比率を公式ホームページなどで公表するよう義務化されたものです。

なお、中小企業は対応が負担になるため、今回の義務化が見送られています。

なぜ義務化するのか?その目的と背景

中途採用の情報を公表することで、職場環境を見える化し、転職希望者と中途採用を行っている企業とのマッチングを促進することを第一の目的としています。中途採用を促進しようという企業の狙いには、次のような市況感の変化が背景にあります。

少子高齢化と長期キャリア形成の必要性

少子高齢化が加速し、日本は人手不足が継続しています。また、医療の進化により日本人の平均寿命は伸びており、定年後も働ける元気な高齢者が増加傾向にあります。

この状況下で雇用を維持していくためには、「働く意欲のある者の能力をしっかり引き出して、高年齢者も活躍できる環境をつくること」また、「中途採用の環境を整備すること」の2点が重要だと考えられているのです。

そこで今回は、高年齢者の雇用継続を促すための制度と同時に、中途採用の環境整備のために、中途採用比率の公表が義務化となりました。

第4次産業革命における必要人材の確保の必要性

AIや第4次産業革命といった技術革命が急速に進んでいる中で、高度な技術・専門知識を持ち合わせた人材を社内育成するには限界があります。

そのため、臨機応変に社外から知見のある人材を採用していくことが求められているのです。

中途採用比率の公表義務化が対象になるのは

中途採用比率の公表義務化の対象となるのは、主に大企業となります。具体的には、従業員数が301名以上の企業が対象です。

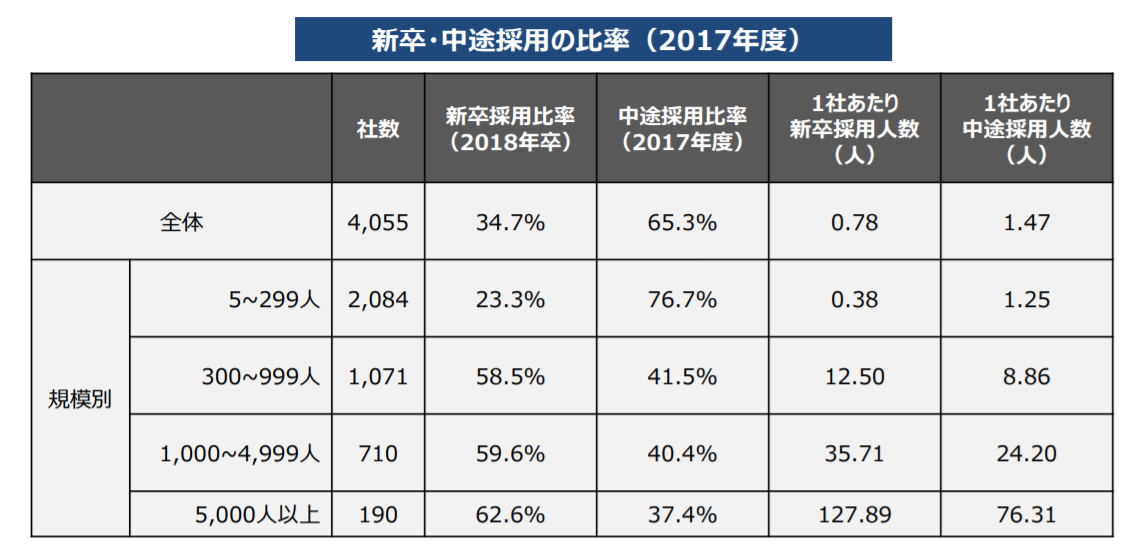

下記の表をご覧ください。企業規模が大きくなるほど、新卒の採用比率が高まり中途採用比率が下がる傾向にあります。そのため、大企業中心に中途採用比率などの情報公開をしてもらうことで、より中途採用市場を活発化させたいという狙いもあります。

画像引用:令和元年9月27日厚生労働省職業安定局「中途採用に係る現状等について」

公表項目

中途採用比率の公表義務化で、公表すべき項目は以下の通りです。

- 正規雇用労働者の採用者数を計算し、そのうちの正規雇用労働者の中途採用人数が何割かを算出する

- 1年単位ではなく、継続的に採用を行っているかを判断するため、事業年度3年分(直近3年分)の中途採用比率を公表することが適当とされている

- 公表方法は、転職者が見やすいように、企業の公式ホームページなどに掲載することが望ましいとされている

公表が義務化されているのは上記の項目ですが、あくまでも目的は「中途採用が促進されること」です。そのため、企業は必要に応じて、採用者が入社後に働くことがイメージできるような定性的な情報や、入社後の具体的なキャリアパスや処遇についてもあわせて発信すると良いとされています。

公表義務化に伴うメリット・デメリット

中途採用比率を公表することで、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

公表義務化のメリット

中途採用の比率が多ければ、中途採用が活躍しやすい会社として求人募集時のPRとなります。

中途採用比率に付随して、中途入社者の入社後のキャリアパスや評価・待遇面なども公開していけば、採用マッチングの精度が高まり早期離職を防ぐことにもつながります。

中途採用比率をしっかりと公開することで、情報の透明さが増して企業PRにもつなげることもできます。

公表義務化のデメリット

直近3事業年度分の正規雇用労働者の採用者数と、正規雇用労働者の中途採用者数を記録し、割合を算出する手間がかかります。

中途採用比率を公表しただけで、絶対に採用が促進されるとは言い切れません。

中途採用比率以外に、どのような情報を発信していけばいいか、専任担当を決めて話し合うなどの企業タスクが増える可能性があります。

中途採用比率の公表 対応方法と注意点

中途採用比率の公表が義務化されたことに対して、気を付けるべき点やポイントについて確認してみましょう。

随時、厚生労働省のサイトを確認しよう

義務化される公表項目は今後追加になる可能性もあります。

厚生労働省のサイト内で「改正労働施策総合推進法」と検索し、「中途採用に関する情報公開について」の最新情報を常に確認するよう心掛けましょう。

付随する情報も精査して公表できる準備を進めよう

繰り返しになりますが、今回の施策の目的は「中途採用の環境を整備し、より多くのマッチングと中途採用の促進を行う」ことです。

中途採用比率を公表しただけで、中途採用がうまく行くわけではありません。

この制度をきっかけに、社内の評価制度や報酬制度の見直しや、新卒採用と中途採用者数の再計画、中途入社者のキャリアパスの整備など、多角的な視点で確認することをおすすめします。

中途採用の活発化にそなえて準備をしよう

今まで新卒採用に頼っていた企業でも、今後は中途採用も計画に組み込んでいく必要があるでしょう。日本の新卒学生は年々人数も減っているため、少ないパイを狙うよりも、中堅社員~高齢者、障がい者や育児中の方など、今まで採用をしていなかった層を新たに採用していく必要があります。

中途採用の状況を確認し、中途採用者の処遇や入社後の育成、キャリアパスなどしっかり整備を進めていきましょう。

早めの公表準備を進めよう

中途採用比率の公表義務化は令和3年4月1日からはじまりますが、直前になり公開方法や公表する項目が変更になる可能性もゼロではありません。また、罰則も現時点ではありませんが、基本的には期日通り公表をできるよう準備しておくことが大切です。

3年分の採用情報をまとめたり、どのような形で、どの媒体に掲載をするのかなど、社内で話合って担当を決めておきましょう。

中途採用比率の公表をしなかったら?罰則は?

中途採用比率の公表義務化をしなかった場合の罰則は定められていません。しかし、今後も少子高齢化にともなう人手不足や、中途採用活性化の必要性は注目されていくテーマです。

国全体で進めていく施策のため、事情がない限りしっかりと取り組まれていくことをおすすめします。

また、周囲の企業がきちんと情報公開しているにもかかわらず、自社だけ公開がされていないと、求職者からの信用も減ってしまう可能性もあるので注意しましょう。

まとめ

中途採用比率の公表義務化は、国内の中途採用市場の動きを促進させるための最初の施策です。今後も、大企業向けの中途採用施策や、中小企業向けの中途採用支援策などが追加される可能性もあります。

また、今回対象となっていない企業も、いずれは公表義務化の対象となる可能性もありますので、今のうちから準備を進めていくと良いでしょう。

少子高齢化や人口減少などによって人材獲得競争が激化している昨今、単純に求人媒体を出すだけでは人材の確保が難しい世の中になりました。 欲しい人材を効率的に採用するには、自社の現状を把握し会社の成長に繋げることが大切です。 SWOT[…]