採用面接のスキルや能力をはかる面接手法であるコンピテンシー面接をご存知でしょうか。今回は、コンピテンシー面接と通常の面接の違いや、効果的な取り入れ方についてご紹介します。

コンピテンシー面接とは?

コンピテンシー(competency)とは、直訳すると「能力・技能」などの意味を持ちます。人事用語では、コンピテンシーを「成果を出せるハイパフォーマーに共通する特徴的な能力・行動特性」と、広い意味でとらえています。

コンピテンシー面接とは、自社の優秀な社員に共通する行動特性を割り出し、その特徴を判断軸として採用見極めを行う面接手法のことです。

通常の面接との違い

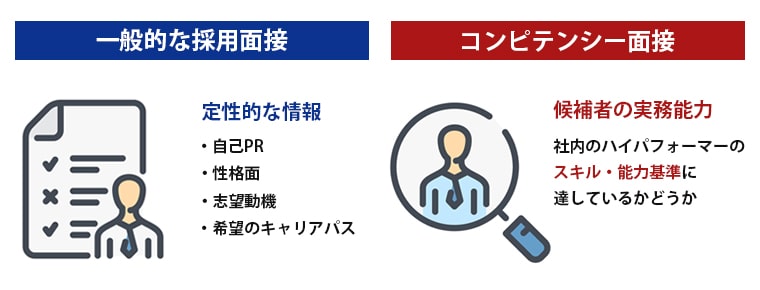

コンピテンシー面接は、通常の面接よりも客観的に、候補者の実務能力を判断できる点が特徴です。

一般的な採用面接では、候補者の自己PR、強みや弱みなど性格面の情報、志望動機や希望のキャリアパスなど、定性的な情報を中心に聞き出すことが多いです。

一方、コンピテンシー面接では、社内のハイパフォーマーに備わっているスキル・能力基準に達しているかどうかを客観的に確認し、候補者の過去の経験を掘り下げてヒアリングします。

コンピテンシー面接の重要性・注目を浴びる理由は?

今までは履歴書や職務経歴書に記載されている候補者の経験をベースに、質問を行うのが一般的でした。応募書類をもとにした質問では、候補者の行動動機や思考回路などを、一つずつ深掘り質問しづらいデメリットがありました。

また、単純な志望動機や自己PRの質問を繰り返してしまうと、候補者の表面的な印象や学歴・職歴などに左右されやすく、実務面の評価が難しいといった課題もあったのです。

面接官の主観や、応募書類の情報にまどわされず、社内のハイパフォーマーと近しい行動特性を持っているかどうかを見極めるため、コンピテンシー面接が注目されてきました。

コンピテンシー面接を行うメリット・デメリット

候補者の能力、スキルを客観的に判断できるコンピテンシー面接のメリット・デメリットを改めて確認してみましょう。

メリット

コンピテンシー面接は、候補者の今までしてきた実際の行動と、行動動機などを掘り下げていく面接手法のため、候補者の本質を見抜くことが可能です。

候補者が面接対策を入念に行って、その場しのぎの良い言葉を並べたとしても、過去の行動を事実ベースで掘り起こしていくため誤魔化しがききません。候補者の見た目、話し方などノイズ情報にまどわされず、正しく候補者を評価できるのがメリットです。

また、属人的になりやすい採用面接において、面接官ごとの対応のばらつきをなくすメリットもあります。

デメリット

コンピテンシー面接のデメリットは、職種ごとのコンピテンシーモデルの作成に手間がかかることや、社内にお手本となる人材がいないと実施ができない点と言えます。

コンピテンシー面接のモデルとなる社員を決め、その社員が成果を出すまでの日々の行動特性をヒアリングし、コンピテンシーモデルの社員と同じようなパフォーマンスをあげる人材の採用要件を固めていかなければなりません。

会社や募集職種によって、コンピテンシーモデルの在り方は変わるため、社内に参考となる人材がいなければ、そもそもコンピテンシー面接を導入することができません。

コンピテンシー面接の効果的な活用方法

コンピテンシー面接を効果的に取り入れるための活用ポイントをご紹介します。

客観的な数値、具体的な行動を正しくヒアリングする

コンピテンシー面接は候補者の行動、その行動に至ったプロセスを聞き出して評価する手法です。

面接官の質問にブレがないよう、客観的な数値や具体的にどのようなアクションをとったのかについて、詳細にヒアリングするのがポイントとなります。

職種ごとにコンピテンシーモデルを正しく作成する

同じ会社でも、職種や役割ごとに求めるコンピテンシーは異なります。

募集ポジションごとに理想的なモデルとなる社員をピックアップして、その人材の「価値観・管理能力・チームワーク・決断力・問題発見力と解決力・ストレス耐性・モチベーション・リーダーシップ力」など、一つずつ能力基準を定めていきましょう。

コンピテンシー面接での評価方法

コンピテンシー面接は、候補者の今までの行動に基づいて評価を行います。正しく評価するために、事前に評価方法を定めておくことが重要です。

例えば、候補者の行動に対して3段階または5段階の評価基準を用意して、面接の中で確認を行っていきます。

【例】

- 評価1:指示されたことに従って行動ができる

- 評価2:状況によっては、適切に判断して行動ができる

- 評価3:能動的な行動ができる

- 評価4:主体的な行動と成果で、組織内の問題解決ができる

- 評価5:独自の視点で行動と成果を出し、組織全体に貢献ができる

評価が高いほど、より主体性を発揮して、組織全体に良い影響を与えることができると判断できます。コンピテンシーモデルに基づいて、価値観・管理能力・チームワークなど項目ごとに、評価基準を設定してから評価を行いましょう。

STARメソッドを活用したコンピテンシー面接質問事例

コンピテンシー面接の質問をしやすくするために、STARメソッドを活用するのもおすすめです。STARメソッドとは、Situation(状況)、Task(仕事)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を指します。

この4つの観点を意識して質問を行うと、候補者の行動プロセスや行動したときの思考、結果がクリアになるので、ぜひ活用していきましょう。

以下、STARメソッドを使った面接の質問例をご紹介します。

Situation(状況)

状況を聞く際は、オープンクエスチョンで「どのような状況でしたか」と聞く方法と、「当時の部署内での役割はなんでしたか」「決裁権限はありましたか」など、クローズドな質問スタイルで確認する方法があります。

例として、以下のような聞き方が挙げられます。

- 「そのプロジェクトの予算はいくらでしたか」

- 「どのような競合他社がいましたか」

- 「大手企業、スタートアップ、業界など、どのセグメントをターゲットにしていましたか」

Task(仕事)

仕事について尋ねるときは、誰かから与えられたタスクなのか、それとも自ら主体的に設定したタスクなのか確認するのもポイントです。例としては以下のような質問方法があります。

- 「そのタスクはご自身で設定したのですか」

- 「なぜ、それが課題だと考えたのでしょうか」

- 「具体的に、どういったタスクを与えられたのですか」

Action(行動)

候補者の行動について質問する際は、「やったこと」だけでなく「やらなかったこと」も確認するとよいでしょう。さまざまな課題、タスクがある中で、やらない選択も重要なアクションだからです。以下のような例文が挙げられます。

- 「どのような行動を、どのくらいの期間で行ったのか具体的に教えてください。」

- 「お一人で実行したタスクと、他の人を巻き込んで行ったものに分けて教えていただけますか」

- 「あえて行動しなかったことはありますか」

Result(結果)

置かれた状況、課題から導いたタスク(行動の動機となる仕事)、実際に行った行動をふまえて、どのような成果が得られたのか質問をします。目標に対する数値での達成率だけでなく、「組織にとってどのようなインパクトがあったのか」など、定性的な成果についても確認をしましょう。そのためには、以下のような質問をするとよいでしょう!

- 「そのプロジェクトの結果を、客観的な数値を交えて教えてください」

- 「予算に対して何%の達成率だったのでしょうか」

- 「設定したKPIに対して、それぞれどのような数値結果となりましたか」

- 「その数値結果をふまえて、組織にどのような影響があったのでしょうか」

まとめ

コンピテンシー面接は、組織内や職種、職務ごとに置かれる、高い業績を出す人材に共通する行動特性をもとに評価を行う面接手法です。面接官ごとの属人的な見極めではなく、事実ベースで深掘り質問を繰り返すことで、候補者本来の実力を評価することが可能です。

ぜひ、皆さんも社内のコンピテンシーモデルをもとに、コンピテンシー面接を取り入れてみてください。

新型コロナの影響は大きく、多くの企業で新卒採用業務がオンライン対応となりました。 しかし、オンラインで採用をする際、面接では上半身しか見えないため、なかなか人材の見極めができずに、苦戦を強いられている企業様も多いのではないでしょうか[…]