「YouTubeで会社の雰囲気を伝えたいけれど、何から手をつけていいかわからない」「限られた予算や時間で、本当に効果が出るか不安」と悩む中小企業の採用担当者もいるのではないでしょうか。

今回は、中小企業で成果を出せるYouTube採用のロードマップを、「具体的な成功事例と、失敗を防ぐポイントをご紹介します。

この記事を読めば、自信を持って提案できる知識と、明日から実践できる具体的なヒントが手に入ります。

ぜひYouTube採用を成功させる第一歩としてお役立てください。

– 採用動画の制作にかかる費用や内製・外注の選び方がわかります

– 動画を運用・分析・活用して、採用成果につなげるコツがわかります

– 予算やリソースが限られる中で、効果的な採用手法を探している中小企業の方

– YouTube採用の導入を検討中で、上司や社内に説明する材料を探している方

YouTubeを採用活動に活用する意味とは?

現代の採用活動において、YouTubeの活用は年々増加傾向にあります。特に中小企業が着目するようになったのは、主に以下の2つの理由からです。

若手層の情報収集が動画中心になっている

スマートフォンやSNSが普及し、今の若い世代にとって、動画での情報収集は日常的になりました。

数あるコンテンツのなかでもYouTubeは特に幅広い年齢層に利用されているため、動画の活用をとおして、より多くの潜在的な候補者に自社の魅力を届けられるでしょう。

中小企業の採用広報にも「動画」が浸透し始めた理由

近年は、中小企業の採用活動でも「動画」の活用が注目されています。これは、現代の学生が日頃から動画での情報収集に慣れ親しんでいるため、企業側の情報発信ツールとしても動画が有効だからです。

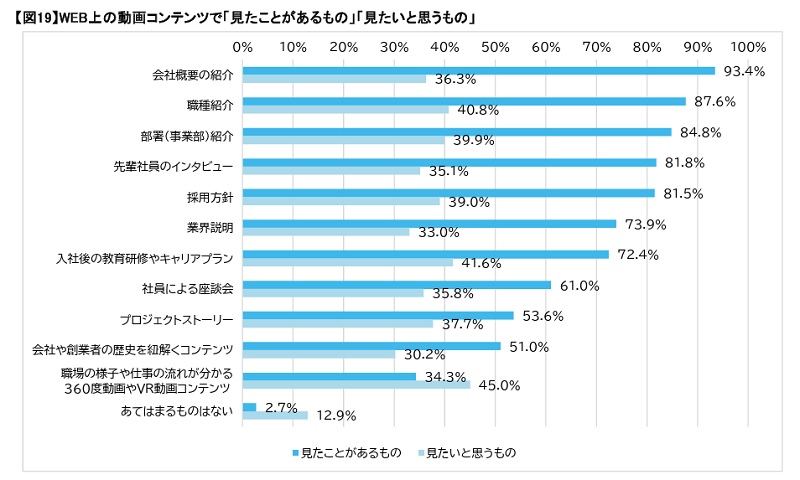

たとえば、マイナビの「2026年卒 大学生キャリア意向調査6月」によると、就職活動時に会社概要の紹介を動画で見た学生は93.4%に達しました。特にYouTubeは、就職サイトのWebセミナーに次いで多くの学生に利用されています。

この傾向は、学生の動画視聴習慣が就職活動にも反映されていることを示しています。

画像引用:マイナビ|2026年卒 大学生 キャリア意向調査6月〈就職活動・進路決定〉

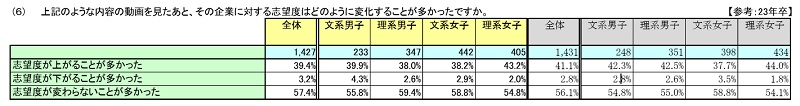

実際に、採用動画を見たことで企業への志望度が上がったと回答した学生は39.4%にも上ります。

動画は、効率的に情報を伝えられるだけでなく、中小企業ならではの魅力や強みを深く掘り下げて伝えられるため、企業への関心を高めるうえで有効な手段です。

画像引用:マイナビ|2024年卒 学生就職モニター調査 6月の活動状況

採用活動でYouTubeを活用する5つのメリット

ここからは、YouTubeを採用活動に取り入れると得られるメリットを解説します。

応募者が「働くイメージ」を持ちやすくなる

YouTube採用の大きなメリットは、候補者が会社で働くイメージを具体的に持ちやすくなることです。特に即戦力を求める中途採用の場合、候補者は入社後の働き方をより明確に知りたいと考えています。

働き方や会社の雰囲気が「自分に合っている」と感じてもらえれば、候補者の「ここで働きたい!」という入社意欲をさらに高められるでしょう。

会社の雰囲気やカルチャーを直感的に伝えられる

YouTube動画は、会社の雰囲気をリアルに伝えるのに最適なツールです。オフィス環境や社員の表情、イベントの様子などを動画にすると、候補者は会社の雰囲気をつかみやすくなります。

これにより、候補者は「この会社は自分に合っているか」を判断しやすくなります。会社の理念や文化に共感し、長く活躍してくれる人材からの応募も期待できるでしょう。

入社後に早期退職してしまう社員が多くて悩んでいる人事担当者の人も少なくないと思います。退職理由が「想像していた業務内容と違った」、「会社の風土に合わなかった」そんな言葉が並んだらカルチャーフィットを取り入れる必要があります。 この記事[…]

求人媒体に頼らず認知拡大・母集団形成ができる

一度制作したYouTube動画は、会社のウェブサイトやSNS、ブログなど、さまざまな場所で共有可能です。これにより、効率的に露出を増やせるだけでなく、求人媒体に頼らずに自社の認知度の拡大が狙えます。

特にブランド力を高めたい企業にとって、求人広告以外にも情報を発信し続け、幅広い層に会社の魅力を伝える重要なツールとなるでしょう。

応募の質が上がり、ミスマッチが減る

テキストだけでは伝わりにくい会社の雰囲気や社員の個性を動画に収めると、企業に共感する意欲的な人材を引きつけられます。

また、企業の理念や文化に共感する人は、高いモチベーションを持って仕事に取り組むため「思っていたのと違った」という理由での早期離職防止にもつながるでしょう。

採用広報の資産として長期的に活用できる

YouTubeに投稿した動画は、会社の資産として残り続けます。SNSや広告のように時間が経つと消えてしまうものとは違い、一度投稿すれば、継続的に多くの人に見てもらえるのが大きなメリットです。

長期的に見れば、非常に費用対効果の高いコンテンツとなるでしょう。

YouTube採用のデメリットと注意点

YouTube採用にはメリットが多い一方で、運用を始める前に知っておくべき注意点もあります。

動画制作には一定の時間とコストがかかる

動画を1本完成させるには、企画・撮影・編集・修正など、多くの工数がかかります。社内で制作する場合、社員のスケジュール調整や撮影機材の準備、担当メンバーの選定、予算の確保なども必要です。

専門の制作会社に依頼する場合でも、企画の打ち合わせや編集内容の確認などの細かなやりとりに加え、相応のコストもかかります。

継続運用には社内の体制づくりが欠かせない

YouTubeチャンネルを運営するには、動画の企画や編集、効果分析に多くの労力がかかります。

継続的に情報を発信していくためには、社内で役割分担を明確にしたり、外部の制作会社と連携したりするなど、会社全体で運用を行う仕組みの整備が大切です。

情報発信には炎上・誤解リスクもある

YouTube動画は会社の魅力や社員の個性を直接伝えられる反面、発信する内容によっては炎上したり、誤解を招いたりするリスクがあります。

また、面接関連のコンテンツを扱う場合は、応募者のプライバシー保護に最大限配慮しなければなりません。

このようなリスクに備えるため、あらかじめ基本的な動画投稿のルールを決め、万が一炎上した場合の対応マニュアルを作成しておくなどの対策が必要です。

YouTubeを採用活動に活用している企業事例6選

続いて、実際にYouTubeを活用しながら採用活動を行っている企業を6つご紹介します。

パーソルキャリア株式会社|社員密着型コンテンツでリアルを伝える

個人のキャリア構築・企業の人財活用支援サービスを運営しているパーソルキャリア株式会社は、職種紹介・社員対談・就活対策などの動画を公開しています。

候補者が知りたいオフィスの雰囲気や模擬面接の様子などを紹介し、資料やテキストでは伝わりづらい部分をリアルに伝えた動画が好評です。

ナカジツ(不動産)|新卒向けのエンタメ要素を取り入れた動画が話題に

愛知県岡崎市を拠点とする不動産会社ナカジツは「不動産業界の常識を打ち破る」という思いや、入社後のイメージが伝わりにくいという課題を抱えていました。

この課題を解決するため、社員の日常に密着した動画や座談会など、テーマごとにエンタメ要素の強い動画の制作をしました。会社の雰囲気をリアルに伝えたことで、若年層からの共感の獲得に成功しています。

単に再生数を増やすだけでなく、YouTube経由のエントリー率も計測し、採用活動の成果を分析している点も特徴です。

いえらぶGROUP|Z世代を意識した編集で親近感を演出

安心した住まい選びのためのサービスを提供するいえらぶGROUPは、企業の魅力を伝える動画に加え、いえらぶ社員の新生活や社員旅行の様子など、興味をひくコンテンツを強みとしています。

これにより、動画コンテンツが求職者との初期接点となり、その後の採用活動につながっていると社内でも評価されています。

認知度・イメージともにアップ「三朋企業株式会社」

群馬県高崎市に本社を置く三朋企業株式会社は、北関東で最大級のダクト工事実績があるにもかかわらず、学生の間で認知度が高くないという課題を抱えていました。

そこで、まずは建設業にまつわるハードで危険なイメージを払拭するような動画作成を計画しました。現在は、映画の予告編のようなインパクトのある動画を、YouTubeと自社ホームページで公開しています。

「YouTubeの採用動画をきっかけに応募した」という学生がいたほか、女子学生からの応募も増加しています。動画を掲載してから、自社ホームページの閲覧数が約5倍に増えるという効果も得られました。

動画で全国の採用レベルを均一化「コネクシオ株式会社」

大手通信会社の携帯電話の販売や卸売を行っているコネクシオ株式会社では、会社説明会や内定者教育、入社後研修といった新卒採用で発生する工程で動画を使用しています。

動画の導入で、全国各地の採用担当者のレベルが一定に保たれるという効果もあったそうです。YouTubeでは、副店長や時短ママ社員、新卒3年目といった幅広い社員の1日密着動画を公開しています。

動画を見て入社を決めた学生からは「社員との距離の近さを感じた」という意見もあがりました。

YouTubeチャンネルの開設方法と運用体制の作り方

ここでは、YouTubeチャンネルの開設から、効果的な運用体制を構築するための具体的な方法まで解説します。

採用専用チャンネルは必要?開設前に決めておくこと

YouTubeチャンネルを開始するにあたり、明確な目的とコンセプトが非常に重要です。

目的は、会社の認知拡大や採用促進など、採用段階によって変わります。コンセプトは「誰に、どのような内容を配信するか」という方向性を決定することです。ターゲットや提供する価値を明確にすると、求職者にとって価値あるコンテンツの作成が可能です。

動画で伝えたい会社の魅力やメッセージも具体的に考えておくとよいでしょう。

売り手市場が続く昨今、「求人広告を掲載していれば募集がくる」という時代は過ぎています。競合他社に打ち勝ち、優秀な人材を獲得するには、適切な採用ターゲットの設定が大切です。 しかし、採用ターゲットは、職種や採用区分、採用する目的によって[…]

チャンネル開設の手順|アカウント取得から基本設定まで

YouTube採用を始めるには、まず企業のチャンネルを開設する必要があります。以下の手順で進めていきましょう。

| 順番 | 手順 |

| 1 | Googleアカウントを取得 |

| 2 | ブランドアカウントを作成し、YouTubeのチャンネルを作成する |

| 3 | チャンネルの名前・説明文・アイコン画像など基本設定を行う |

誰が運用する?社内体制とスケジュールの組み方

YouTubeチャンネルの運用には「内製化」「外注」「ハイブリッド」の3つの方法があります。特に中小企業にとって効果的なのは、ハイブリッド型です。

ハイブリッド型とは、企画、撮影、日々の運営は社内で担当し、編集や専門的な作業はプロに外注する方法です。これにより、コストを抑えながら質の高い動画の作成が可能になり、継続的にコンテンツを配信しやすい体制を整えられます。

また、継続して配信を続けるためには、撮影・編集しやすいフォーマットを決めたり、一日に複数本撮影をしたりなど、無理のないスケジュールで続けられる工夫が大切です。

投稿のルールとスケジュールを決めて継続運用をラクにする

YouTubeでは、質の高い動画を不定期に投稿するよりも、定期的に更新する方が視聴者の関心を引きつけやすいと言われています。継続的な運用をラクにするためにも、投稿のルールとスケジュールを事前に決めておきましょう。

- 更新する曜日や時間を固定する

- 長めの動画は週末に公開する

- こまめなネタ出しと企画を行う

上記のポイントを押さえてスケジュールを立てると、継続した運用が可能になり、チャンネルの成長も狙えます。

見てもらえる採用動画にする!YouTube運用のコツ

ここからは、実際にYouTubeを運用する際に役立つ4つのコツをご紹介します。ポイントを押さえると、より多くの人に見てもらえる採用動画を作成できるでしょう。

採用動画は“置くだけ”では成果につながらない

「動画は作成したものの、視聴や応募につながらない」と悩む中小企業の採用担当者は多いようです。その原因は、動画を作成すること自体がゴールになり、公開後の活用方法まで考えられていない点にあります。

採用動画はただYouTubeにアップするだけでは不十分です。

学生や若い世代にリーチするためには、検索時に有利になるようタイトルやサムネイルを設計し、SNSから採用ページへの導線を意識するなど、設計から運用まで計画してはじめて具体的な成果につながります。

ある製造業の中小企業では、採用ページとInstagramを連携することで動画の視聴回数が約3倍に増加し、動画視聴をきっかけに応募につながった事例もあります。

YouTube以外にも、XやInstagramなど各SNSの特性を活用し、多くの人に自社を知ってもらう機会を増やすことが大切です。

自社サイトや採用ホームページなどに動画のリンクを貼るのも有効です。

サイトを見に来た候補者に、企業理解を深めてもらうきっかけになります。採用動画は「作って終わり」ではなく、運用フェーズこそが成果を左右すると心得えておきましょう。

タイトル・サムネイルで「見たくなる動画」にする

YouTubeのタイトルとサムネイルは、視聴者を惹きつける上で非常に重要です。この2つを工夫すると、より多くの人に見てもらえるようになるでしょう。

タイトルは視聴者の興味を引くだけでなく、YouTube内で出てくる検索結果で優位に表示されることにもつながるため、重要なキーワードを冒頭に入れる工夫をしましょう。

また、サムネイルは、視聴者が動画を見るかを決める大きな要素です。文字や画像を工夫して目立たせたり、構図やフォント・ロゴを統一したりすると、視聴者の印象に残りやすくなります。

検索されやすいキーワードの入れ方と説明文の工夫

多くの人に見てもらうためには、視聴者が動画検索しているキーワードの把握が重要です。YouTubeの検索窓に、作成した動画の主要なキーワードを入れると、関連するワードが表示されます。

この関連ワードを、タイトルや説明文の冒頭に自然な形で含めると、検索されやすくなる傾向にあります。

視聴維持率を上げる構成と投稿時間のコツ

動画を最後まで見てもらうために、構成と投稿時間を工夫しましょう。構成は、たとえば「主張→理由→具体例→結論」の順で考えると、視聴者が動画内容を理解しやすくなります。

また、ターゲット層はいつYouTubeを見ているかを考えましょう。視聴時間帯の少し前に投稿すると、公開直後の再生回数が増え、その後の伸びにもつながります。

採用成果を出すためのKPI設定と改善のポイント

YouTube採用を成功させるには、明確な指標設定と継続的な改善が不可欠です

最低限押さえるべきKPIとは?再生回数だけじゃ足りない

「再生回数」はよく使われる指標ですが、それだけでは採用効果を正確に測れません。

最終目標へ向けてのプロセスや進捗状況を可視化するための指標としてKPI(Key Performance Indicator)を設定し、振り返りや改善を行いながら運用していくことが大切です。

YouTube採用におけるKPIとして最低限押さえるべきなのは、次の3つです。

| KPI | 内容 |

| 視聴完了率 | 動画が最後まで視聴されているかを示す指標

視聴者の興味や理解促進を測る指標としても重要 |

| CVR(コンバージョン率) | 動画視聴後に採用サイトにアクセス・応募した割合

最終成果につながる重要な指標となる |

| コメントや高評価の数 | 視聴者の満足度や、ユーザーの意見を把握できる指標

評価が高いと、高価値だと認識されやすくなる |

YouTubeアナリティクスで見るべき3つの指標

YouTube Studioのアナリティクス機能を使えば、無料で詳細なデータを確認できます。採用活動と関係が深い注目指標は以下3つです。

| 指標 | 内容 |

| 視聴者維持率 | 動画が継続して視聴された時間を示す指標で、40%以上が理想

冒頭30秒で視聴者を惹きつける動画になっているかが分かる |

| 平均視聴時間 | 1本の動画が平均してどれだけの時間視聴されているかを示す指標

動画の長さ×視聴者維持率で計算できる |

| クリック率(CTR) | サムネイルの表示回数に対するクリック数の指標

クリック率は2~10%が目安 クリック率が低ければタイトルやサムネイルの見直しが必要 |

PDCAを回す!改善につながる実践アイデア

動画を公開した後は定期的に振り返りを行い、改善を積み重ねることが大切です。ここで意識したいのがPDCAサイクルです。

| Plan(計画) | 動画のコンセプトを明確にし、ターゲットに合わせた構成やKPIを設計する |

| Do(実行) | 計画をもとに動画を制作・編集し、投稿する |

| Check(評価) | YouTubeアナリティクスを使ってKPIを分析・評価する

数字だけではなくコメントなどから視聴者の反応も確認する |

| Action(改善) | 目標達成や改善点を洗い出し、次回企画に反映する |

PDCAを繰り返し行うことで業務プロセスが改善し、好循環を生みます。改善の効果が目に見えるようになるにはある程度時間がかかりますが、

定期的に見直しを行い着実に変化させていくことが大切です。動画制作の計画から改善までを繰り返し、効果的なYouTube採用動画を作っていきましょう。

YouTube採用での採用成功ポイント

最後に、YouTubeを採用活動に取り入れる際に、成功へ導くための重要なポイントを3つまとめました。

ポイント1:動画作成の目的を明確化する

動画を作る際は、「何のために動画を作るのか」をはっきりさせることが重要です。

- 求職者に何を伝えたいのか

- 動画を見た人に、どんな行動をしてほしいのか

これらの点を具体的に決めると、動画の方向性や内容が定まります。以下に、動画の目的と、それに合った内容の例をまとめました。

| 動画の目的 | 動画の内容例 |

| 仕事内容の紹介 | 社員の一日密着動画 |

| 社員の紹介 | 社員インタビュー、座談会 |

| 企業理念の紹介 | 経営者からのメッセージ |

| 待遇の紹介 | 働き方のインタビュー、オフィスツアー、社員寮の紹介など |

ポイント2:動画作成に必要な資源を確認しておく

動画作成にあたり、まず出演者を決定しましょう。自社の社員を起用すれば、費用を抑えつつ、会社の雰囲気をリアルに伝えられます。一方、プロの役者を使えばより魅力的な動画に仕上げられるため、動画の目的に合わせて検討するとよいでしょう。

次に、制作を自社で行うか(内製化)、専門業者に依頼するか(外注)、その両方を組み合わせるか(ハイブリッド型)を決めます。

クオリティやコストを比較して、最適な方法を見極めましょう。もし内製化を選ぶ場合は、撮影機材などの準備が必要です。

ポイント3:YouTube公開後も、動画はアップデートし続ける

YouTubeに採用動画を公開して終わりではありません。会社の状況や社内環境は常に変わっていくため、動画の内容が現状とずれていないか、定期的な確認が大切です。

求職者が古い情報に惑わされないよう、常に動画を更新し続けると、YouTube採用の成功に近づくでしょう。

YouTube採用動画の活用ポイント総まとめ

YouTubeで採用動画を上手に活用すれば、特に若年層の求職者への効果的なアプローチにつながり、採用活動の質を高める効果が望めます。

YouTube採用を成功させるには、目的の明確化と継続的な運用が欠かせません。そのためには、ターゲットと目的にあわせた内容を意識し、会社のリアルな雰囲気が伝わる動画を作成することが何より大切です。

また、動画のタイトルやサムネイルを工夫すると、多くの求職者の目に留まる機会を増やせるでしょう。さらには公開後の結果分析や改善作業も安定的な運用には欠かせません。

これらのポイントを押さえて、YouTubeを活用した採用活動を取り入れてみてはいかがでしょうか。あなたの会社の採用活動を大きく後押ししてくれるはずです。

企業の採用担当者の中には、優秀な人材を採用したいと活動しながらも思うようにうまくいかず、頭を悩ませている方もいるでしょう。優秀な人材を確保するために、自社へ入社を検討している候補者に対し、企業の魅力を伝える「アトラクト」は欠かせません。 […]