売り手市場が続く昨今、「求人広告を掲載していれば募集がくる」という時代は過ぎています。競合他社に打ち勝ち、優秀な人材を獲得するには、適切な採用ターゲットの設定が大切です。

しかし、採用ターゲットは、職種や採用区分、採用する目的によって変える必要があるため、どのように決定すべきかわからない方も多いでしょう。

そこでこの記事では、職種や採用区分別の採用ターゲット設計方法や、採用ターゲットに訴求すべきポイントなどを紹介していきます。

優秀な人材を効率的に確保したい採用担当者の方はぜひ最後までご覧ください。

– 新卒・中途などの採用区分ごとのターゲット設定例を参考に、自社での応用方法が見えてきます

– 求人広告やスカウト文でターゲットに響く表現の作り方や注意点がわかります

– 新卒や中途採用の方針を見直したいが、どこから手をつけていいかわからない人に向いています

– 現場や経営層と採用基準を共有しやすくするための資料や考え方を探している方に最適です

採用ターゲットとは?

採用ターゲットとは、採用の基準となる、自社が求める人物像をより具体的に言語化したものです。

スキルや経験、価値観、性格など、人材に求める要件に基づいて採用を行うことで、より自社にマッチした人材が見つかりやすくなります。

ではなぜ今、採用ターゲットが重視されているのでしょうか。採用ターゲットの必要性と、ペルソナとの違いを以下で紹介していきます。

なぜ今、採用ターゲットが必要なのか

中小企業は大企業と違い、限られた予算と人員で必要な人材を確保しなければなりません。

採用活動には多くの予算と人員、時間を費やします。失敗すれば大きな損害につながるでしょう。

そういった事態を防ぐために、大企業はもちろん、特に中小企業にとって適切な採用ターゲットの設定は必要不可欠といえます。

採用ターゲットを設定して採用活動をすれば、求職者のニーズに合った的確なアプローチができ、ミスマッチの減少や入社後の定着率向上も期待できます。また、面接官の採用基準の統一化にも効果的です。

採用ターゲットとペルソナの違い

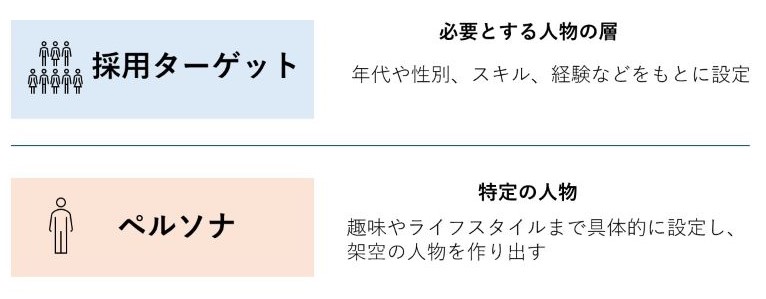

採用ターゲットと似ている言葉に「ペルソナ」があります。簡単に言うと、採用ターゲットとは「必要とする人物の層」で、採用ペルソナとは「特定の人物」です。

冒頭でもお伝えしたように、採用ターゲットは、年代や性別、スキル、経験などをもとに設定します。

一方ペルソナは、趣味やライフスタイルまで具体的に設定し、架空の人物を作り出します。

採用ターゲットとペルソナをうまく活用することで、他部署との共有がしやすく、より的確なアプローチの実現が期待できるでしょう。

また、設定する順序としては、採用ターゲットが先で、ペルソナが後です。採用ターゲットに求める人材要件を定めた後に、その要件を取り入れた具体的なペルソナを設定するのがおすすめです。

【保存版】採用ターゲットの決め方5ステップ

ここでは、採用ターゲットを決める際に意識したい5つのステップを紹介していきます。

Step1:採用目的と人材像を整理する

まずは、採用目的と人材像を整理しましょう。「何のために採用するのか」が曖昧では、必要とする人物像が定まりません。

例えば、「新しい事業展開」が目的の場合と「社員の多様化」が目的の場合では、採用したい人材像に違いが出るはずです。

求める人物像をより鮮明にするために、採用目的を明確にすることが大切です。

Step2:必要なスキルや価値観をピックアップ

次に、自社の目的を果たすために必要なスキルや価値観をピックアップしましょう。ピックアップしたい要件の例を以下にまとめました。

- 属性:性別、年齢、居住地域

- 能力:学力、 コミュニケーション能力、語学力、問題解決能力

- スキル:専門技術・知識、資格、免許

- 経験:留学経験、学歴、職歴

- 性格:協調性、誠実、活発、向上心、リーダーシップ、チームワーク

これらは、職種ごとに必要な要件を細かく設定するとより効果的です。

Step3:MUST/WANT/NG条件の決め方とは?

次に、Step2でピックアップした要件を、MUST、WANT、NG条件に整理します。

MUST条件は必ず満たしたい「必須条件」、WANT条件はできればあると良い「歓迎条件」、NG条件は採用を避けたい「ネガティブ条件」です。

採用担当だけでなく、経営層や現場担当にもヒアリングを行い、要件の整理を行いましょう。これらを設定することで、採用基準が明確になります。

Step4:採用ターゲットをペルソナで具体化する

必要な人材の要件を整理したら、ペルソナに落とし込んで具体的な人物像を作り上げましょう。

性別や学歴などの基本的な属性・スキルはもちろん、応募に至った動機や趣味・特技、家族構成、休日の過ごし方などを設定し、いかにも存在するような人物を作り上げましょう。

Step5:社内ですり合わせて運用準備する

ペルソナを設定したらすぐに運用するのではなく、社内でのすり合わせが重要です。ミーティングや朝礼などの社員が集まる場で、採用担当者だけでなく、経営陣や現場のスタッフにも、設定したペルソナを共有しましょう。

共有・周知を徹底し、採用基準が統一化されることで、「自社が求めているスキルと求職者が持つスキル」や「自社の社風と応募者の価値観」などのズレが生じにくくなります。

その結果、内定辞退やミスマッチによる早期離職の防止にもつながるでしょう。

採用ターゲットに訴求すべきポイント

採用ターゲットを決めたらそれで終わりではありません。採用を成功させるためには、ターゲットにあわせた自社の訴求が必要です。以下で、採用ターゲットに訴求すべきポイントを紹介していきます。

会社の安定性・優位性

多くの求職者は、安定して業績を伸ばしている会社への就職を望むでしょう。そのため、採用ターゲットには、企業の安定性や将来性、業界内での確かなポジションや市場での競争優位性を訴求するのがおすすめです。

具体的には、売上の推移や業界内のシェア率など、企業の成長性や優位性を示すと説得力が増します。企業への安心感が高まり、応募意欲の向上につながるでしょう。

企業ビジョン・社風

早期離職の原因で多いのがミスマッチです。特に新卒採用で起こりやすいミスマッチは、仕事内容だけでなく、企業ビジョンや社風が自分と合わないと感じることでも起こりやすいとされています。

企業ビジョンや社風への共感は、向上心やエンゲージメントの向上にも良い影響を与え、良好な定着率にもつながります。そのため、採用ターゲットには、企業ビジョンや社風に関しても充分な訴求が必要です。

習得スキル・経験

求職者にとって、入社後に習得できるスキルや経験は重要です。特に、専門職の採用で重視する求職者が多い傾向にあります。

企業側はただ習得できるスキルや経験について訴求するだけでなく、事例や実際のキャリアモデルを用いて説明すると説得力が増すでしょう。

「〇〇のスキルを持った社員が〇〇の役職につき、〇〇な経験を積んで〇〇なキャリアを築いた」「今後は〇〇を目指し、〇〇の経験を積んでいる」など、具体的に提示すると、求職者は入社後のイメージがしやすくなります。

評価制度・職場環境

評価制度や職場環境について、詳しく知りたい求職者は多いでしょう。しかしあまり公開したがらない企業も多いため、包み隠さず提示することで信頼感を得られるケースもあります。

評価制度については、評価する基準や等級制度について説明するのが一般的です。職場環境については、オフィスの写真を提示したり、休日や有休消化率などの待遇を公開したりすると自社の働きやすさを訴求できるでしょう。

求人広告の原稿作成は、採用活動においてとても重要な業務の一つです。ただし、文章が良いだけでは求職者からの応募数は期待できないかもしれません。 そこで重要になるのが、掲載する写真です。求人広告に掲載する写真は、求職者が応募したいと感じる[…]

新卒採用・中途採用でのターゲット設計例

ターゲット設計は、新卒採用か中途採用かによって内容が異なります。以下でそれぞれのターゲット設計例について紹介していきます。

新卒採用の採用ターゲット設計例

まずは、新卒採用の採用ターゲット設計例を紹介します。

一括採用向け:総合職の採用ターゲット例

総合職は、将来的に管理職や幹部を任されることになるポジションです。新卒採用の場合は、スキルや経験ではなく、求職者の潜在的な能力や人柄を重視して行います。

そのため、積極性や高いモチベーション、リーダーシップ、コミュニケーション能力などがある求職者をターゲットに採用を行うのが効果的です。

職種別採用向け:技術系人材をターゲットにする場合

技術は進歩のスピードが速く、業務において継続的な学習と適応力が重要です。

そのため、技術系人材をターゲットにする場合は、「最新技術に興味を持っているか」や「新しい技術を積極的に学ぶ意欲があるか」「将来的な成長が見込めるか」を見極める必要があります。

これらを組み込んだターゲットを設計しましょう。

中途採用の採用ターゲット設計例

次に、中途採用の採用ターゲット設計例を紹介していきます。

営業職:成果志向と顧客対応力をどう見極めるか

営業職には、成果志向と高い顧客対応力が必要です。成果志向とは、物事が成功するまでの過程やプロセスではなく結果を重視する志向を意味します。

前職での経験や学生時代に行った活動などのエピソードを聞き出せると、成果志向の見極めに役立つでしょう。

顧客対応力の見極めには、営業や接客経験の有無、高いコミュニケーション能力や柔軟な問題解決能力を有するかを、会話を通して確認するのがおすすめです。

エンジニア職:スキルレベルとカルチャーフィットの両立

エンジニア職の採用では、スキルレベルに加え、カルチャーフィットの両立が成功のカギを握ると言っても過言ではありません。

スキルレベルとは、求職者が持つ技術的な能力を意味します。カルチャーフィットとは、自社の企業理念や社風に求職者の価値観がマッチすることです。

カルチャーフィットがうまくいっていないと、業務上でパフォーマンスを十分に発揮できなかったり、周囲となじめず協働できなかったりなど、成果に悪影響を及ぼすこともあります。

前職での経験や保有している資格をターゲットに組み込みつつ、自社の社風やビジョンを訴求することで、ミスマッチのないエンジニア採用が叶うでしょう。

バックオフィス職:汎用性と社内調整力の重視ポイント

バックオフィス職は、経理や人事、総務など、顧客と対面せずに会社を支える業務を行う仕事です。

基本的なPCやITスキル、正確性、マルチタスクをこなす業務管理能力などが必要であり、汎用性の高さが重視されます。

また、業務を効率的にこなすための改善提案能力や、さまざまな立場の社員と関わるための社内調整力も大切な要素です。

そのため、コミュニケーション能力や問題解決力がある人材をターゲットに設定するのがおすすめです。

求人・スカウトに落とし込む採用ターゲット活用術

ここでは、求人・スカウトに落とし込む採用ターゲット活用術を紹介していきます。

採用ターゲットをどう訴求に落とし込む?

採用ターゲットを設計できたら、求職者のニーズに対応できる訴求事項を考えます。

例えば、求職者のニーズが「キャリアアップ」の場合、「さまざまな業務を体験できる」「成果と給与が連動している」ことなどを訴求すると効果的です。

以下は求職者のニーズに対する訴求事項の例です。

| 求職者のニーズ | 訴求事項 |

| キャリアアップ | ・さまざまな業務を体験できる

・成果と給与が連動している |

| 働きやすさ | ・リモートワークが可能

・フレックスタイム制の有無 ・有給休暇取得率の高さ |

| 会社の将来性 | ・会社の成長性や事業の社会貢献度

・企業風土 |

求人広告やスカウト文に反映する方法

採用ターゲットを求人広告やスカウト文に反映するには、求職者に「自分に向けた広告だ」と思ってもらえるかが重要です。

例えば、「黙々と作業をこなしたい」Aさんと、「チームで楽しく仕事をしたい」Bさんがいるとします。

Aさんを採用したい場合、「社員の仲が良く、雑談を挟みつつ楽しみながら仕事ができます」という文章を入れた広告は適していません。

「人との会話は少なく、自分のペースでコツコツ仕事ができます」という文章を入れた広告の方がAさんには刺さるでしょう。

求人票は求職者の募集に欠かせない書類ですが、労働条件を提示するだけの内容になってしまうものも少なくありません。 自社の強みや魅力、活躍できる人材像を明確にすることで求職者の応募につながる大きなきっかけとなるため、最大限の情報を提供でき[…]

候補者に刺さるキーワードや表現の例

効果的な求人広告の作成には、候補者に刺さる魅力的なキーワードや表現を入れ込むことが重要です。

例えば、新卒をターゲットとした場合、「オンライン説明会・インターンシップあり」「未経験者募集」などのキーワードが効果的とされています。

これらに加えて、キャリアパスの具体例やメンター制度などのサポート環境について記載するとより関心を誘えるでしょう。

中途をターゲットとした場合は、「即戦力歓迎」や「最短入社OK」などのキーワードがおすすめです。

また、中途採用の場合は採用プロセスについても記載しておくことで、会社に在籍しながら転職活動をしたい人材が計画的に行動できるでしょう。

採用ターゲット設定での注意点

最後に、採用ターゲットを設定する際の注意点を紹介していきます。

「いい人なら誰でもOK」が危険な理由

採用において「人材不足だからいい人なら誰でも歓迎」そう考えている企業も少なくありません。

しかし、「いい人なら誰でもOK」では、誰からも魅力に思われない広告になりがちです。ハードルを下げて採用をしたい企業は、「〇〇な人に来てほしい」といった内容を1つでも記載すると効果的です。

現場とズレが生まれる原因とその防止策

採用担当者と現場が「求める人物像」のズレは、多くの企業である話です。

現場とズレが生まれる原因は、「採用ターゲットやペルソナの共有ができていないこと」「現場担当者が採用に参加していないこと」などが挙げられます。

採用担当者と現場とのズレは、入社後の早期離職にもつながりかねないため、早急な防止策が必要です。

採用ターゲットやペルソナを会社全体で共有したり、現場担当者にも採用プロセスに参加してもらったりし、採用に対して当事者意識を持ってもらうことが大切です

採用ターゲットを見直すタイミングとは?

採用ターゲットは設定して終わりではなく、定期的に見直しが必要です。見直すタイミングは、「市場や業界のトレンドが変化したとき」や「自社の事業計画が変わったとき」などです。

また、「採用ターゲットからの応募がこないとき」や「内定辞退・早期離職が増えたとき」も採用ターゲットの見直しが必要なタイミングといえるでしょう。

まとめ

採用ターゲットの設定は、質の高い求職者を効率的に獲得するために必要不可欠です。

また、候補者の内定辞退や早期離職防止にも効果が期待できるため、将来的な会社の成長にも良い影響を与えます。

『自社が必要とする人材からの応募が来ない』『入社しても定着しない』という問題を抱えている方は、この記事を参考に、採用ターゲットの設計や見直しを行ってみてはいかがでしょうか。

近年、採用活動は労働力人口の減少などを理由に困難を極めています。 そのような中で、採用活動の質を向上させ、自社が求める人材へスムーズにアプローチするためには、求職者の視点に立った採用プロセスを設計する必要があります。 そこで注目[…]