近年注目されている「リスキリング」ですが、言葉は知っていてもそれがどのような意味なのか知らない人も多いのではないでしょうか。リスキリングとはデジタル技術の発展において重要性が高まっている取り組みです。

今回はリスキリングの意味・メリット、充実させるためのポイントを解説していきます。

リスキリングとは

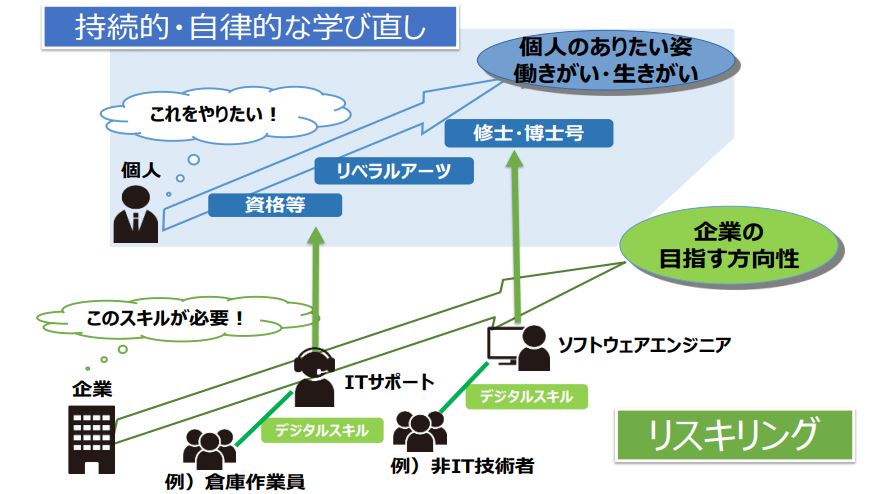

画像引用:第一生命経済研究所「コロナ後、企業存続のカギはリスキリング」

リスキリングとはデジタル技術をはじめとした「学び直し」を行い、新しい技術やスキルを習得していく取り組みのことです。

主な目的は社員の能力の再開発・再教育です。そのためリスキリングを通し、市場のニーズに合わせて新たなスキルを身につけることや、順応性を高めることが必要となってきます。

またリスキリングはデジタル業務に関わる人材だけでなく、営業やマーケター等の全ての人材に対して求められています。

OJTとの違い

よく聞くOJTと何が違うのか疑問に持つかと思いますが、OJTとは明確に意味合いが異なります。

OJTは既存の業務を行いながら、既存の業務に役立つスキルを習得していくことです。対してリスキリングは既存の業務ではなく、現在社内にはない新しいスキルを習得するための取り組みです。

今や多くの企業において活用されている新人研修。新入社員のビジネス基礎力を高めるだけでなく、実務に関するスキルやノウハウを習得させるためにも大切なプロセスです。しかし中には思ったような結果に結びつかない…とお困りの方も多いのでは。 そこ[…]

リスキリングの重要性

リスキリングは現在発展しているデジタル技術を活用して、企業の成長を続けるためにも重要な取り組みです。

そのために企業は従業員1人ひとりを再教育するためにも組織全体で仕組みづくりを行っていくことが重要です。もしもリスキリングを行わなければ、従業員の能力が高まらず市場の変化に適切に対応できなくなるでしょう。

結果的には企業の成長が利益へ悪い影響を及ぼす可能性もあります。そのため安定した経営基盤を作る上でも、リスキリングは非常に重要視されています。

リスキリングが必要になった背景

近年リスキリングが必要になった背景について、DX化とコロナの影響の2つの観点から解説をしていきます。

企業のDX化の推進

デジタル技術の進捗に伴い、企業の事業のあり方やサービスに大きな変化が起きています。その結果、業務が大幅に変化し生産性が向上した企業も少なくありません。

このような変化がある中で、企業も環境の変化に対応するためにデジタル技術のスキルを有する社員を育成することが重要になってきています。

コロナ禍における働き方の変化

2020年から始まったコロナ禍は、社会全体に大きな変化をもたらしました。その1つとして「働き方の変化」です。現在はテレワークを主流としている企業も多くあります。

そしてこれまでは対面で行っていた顧客・取引先とのやりとりも、テレワークの推進により、オンラインへと移行しています。そのような働き方の変化に対する新しいスキルを習得するためにも、現在リスキリングが求められています。

リスキリングを行うメリット

リスキリングを行うことによって、アイディアの創出や業務効率化、企業文化の発展といったメリットに繋がります。

新しいアイディアの創出

リスキリングを行い新しいスキル・知識を習得することで、これまでなかった新しいアイディアが創出される可能性があります。

その新しいアイディアによって企業の更なる成長に繋げることができます。特にデジタル技術の発展により変化の早くなっている現在において、新しいアイディアの創出は重要です。

業務効率化

リスキリングを行い業務の自動化ができると、これまでルーティンとしてやっていた業務に時間を使う必要がなくなります。

それにより、企業の成長のために使う時間を増やすことができます。またルーティン作業の時間が削減されるため、残業時間を削減することができ、社員満足度をあげることにも繋がります。

企業文化の更なる発展

社内の人間がリスキリングによって新たなスキルを習得することで、企業文化の更なる発展に繋げることができます。

社員がこれまで培ってきたスキルに、リスキリングで得た新しいスキルを加えることで、自社の強み・優位性を更に引き上げることにも繋がります。

リスキリングのプランニング方法・必要なステップ

では具体的にリスキリングは、どのように取り組みをしていけば良いのでしょうか。リスキリングの具体的な取り組みについて、5つのステップで紹介します。

- 業績・データを基に習得すべき項目を決める

- リスキリングで学ぶべきコンテンツを考える

- 各従業員にコンテンツに取り組んでもらう

- 習得したスキルを実務で活かす

- 社員の声を吸い上げ、コンテンツの充実化を図る

基本的にはデータをもとに現状把握が必要です。その後ゴールを決め逆算を行い、現在何を学ぶのかを設定しましょう。

この上記2ステップは、特にリスキリングで重要なため時間をかけることを推奨します。また学ぶ項目を決めた後は、実際に現場の社員に落とし込み取り組んでもらいます。最終的に従業員からフィードバックをもらい、今回の反省点をもとに改善へつなげていきます。

業績・データを基に習得すべき項目を決める

リスキリングを行う上で習得するスキルはなんでも良いというわけではありません。

自社の現在の業績・データに基づいて、自社が今後成長していくために必要なスキルは何か分析をした上で、リスキリングに取り組む項目を決めることが重要です。課題によって項目は様々ですが、生産性の上げ方、コミュニケーションの密度の高め方などが挙げられます。

リスキリングで学ぶべきコンテンツ(教材)を考える

リスキリングで取り組む項目が決まったら、学ぶべきコンテンツを考えます。

例えば生産性を上げたいのであれば時間の作り方やスケジューリング、コミュニケーションをスムーズにしたいのであれば、適切な面談の見直しなどがあります。このコンテンツに関しては自社で作るよりも、eラーニングやハンドブックなど社外から導入した方が良いです。

社外ですでに活用されているコンテンツを活用することにより、コンテンツを作成することの費用および時間を削減することができます。

各従業員にコンテンツに取り組んでもらう

コンテンツの作成が完了したら、各従業員にコンテンツに取り組んでもらいます。

各従業員がコンテンツに取り組むことができるように時間を確保できるよう、環境を構築することも重要です。

取得したスキルを実務で活かす

各従業員がコンテンツを学習しスキルを習得したら、実際に業務で実践します。

その際に習得したスキルを活かせるよう、スキルにあった業務に取り組めるように調整することが重要です。

社員の声を吸い上げ、コンテンツの充実化を図る

コンテンツは1度作ったら終了ではありません。

コンテンツをより充実させていくためにも、コンテンツを学習した社員からアンケートをとり、より質の高いコンテンツを作成することが重要です。

リスキリングを成功させるためのポイント

リスキリングを成功させるために重要なポイントについて、社内体制やモチベーション、コンテンツの作成について解説していきます。

社内の協力体制の構築

リスキリングを成功させるためには、社内の協力体制を構築することが必要不可欠です。

ここでの社内の協力体制とは、経営陣だけでなく管理職や従業員全体を含みます。全員がリスキリングに対する理解を持てるように社内で周知をしたり、リスキリングの重要性を共有するなど、アクションを起こすようにしましょう。

モチベーション維持の仕組み構築

リスキリングでスキルを習得する上でモチベーションの維持は重要です。

モチベーションを維持し続けるためには、スキルの見える化やリスキリング後のキャリアプランを可視化する等の取り組みが必要です。

質の高い教育コンテンツの作成

リスキリングを成功させるためには、より質の高いコンテンツを作成することが重要です。

そのためにも社員からの声や外部の事例を取り入れることで自社のリスキリングの質をより高めることができます。

日本企業のリスキリング導入事例

現在リスキリングは多くの企業で採用されています。

株式会社日立製作所

日立製作所では、「デジタル対応力を持つ人材の強化」に向けて、国内グループの全社員約16万人を対象としてDXに関する基礎教育を実施しました。

2020年度に、「デジタルリテラシーエクササイズ」という名の基礎教育プログラムを日立アカデミーの協力のもと開発しました。そのエクササイズで、DXの概念や課題発見・課題解決の方法・問題解決の実施などを段階的に学ばせ、DX人材を戦略的に育成しています。

AT&Tジャパン株式会社

AT&Tでは社内で不足している技術職を埋めるために、採用を行わずリスキリングを実施しました。結果的に外部人材に頼ることなく、リスキリングした人材を異動させることで人材不足を解消しています。

このように成功事例も増えてきているため、今後もリスキリングを採用する企業は増えていくことが予測されます。

まとめ

ここまでリスキリングの意味・メリット・ポイントについて解説をしてきました。多くの企業でも取り入れられており、デジタル技術の発展にともない既存従業員が新たな学びをする必要性が高まっています。

またリスキリングから得られるメリットも多いため、今後も導入する企業が増えていくでしょう。以上の情報を基にリスキリングの取り組み促進のお役に立てれば幸いです。

「折角、良い人材を採用しても転職されてしまった」、「転職率を低くするノウハウを教えて欲しい」との悩みをお持ちの採用担当者は少なくないと思います。 昨今、日本企業では新卒/転職者が数年以内に転職することが多いことから、これを防止する取り[…]