「折角、良い人材を採用しても転職されてしまった」、「転職率を低くするノウハウを教えて欲しい」との悩みをお持ちの採用担当者は少なくないと思います。

昨今、日本企業では新卒/転職者が数年以内に転職することが多いことから、これを防止する取り組みとしてオンボーディングを取り入れる企業が増えています。

そこでこの記事ではオンボーディングの基礎から導入メリットや導入事例を解説します。

オンボーディングとは

オンボーディングとは英語の「on-boarding」が語源で船舶や旅客機に搭乗していることを表す言葉です。

具体的には、新入社員に行う教育プログラムで「会社の環境に慣れて貰うこと」を主眼に置いた内容になっています。

欧米の企業ではオンボーディングと言えば、世間一般で馴染みのある教育プログラムです。

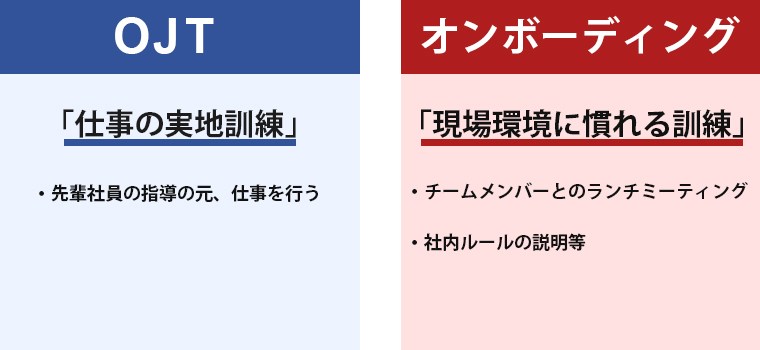

オンボーディングとOJTの違い

新人研修という意味でよく聞く「OJT」とは何が違うのでしょうか?

OJT=「仕事の実地訓練」

OJTは「On The Job Training」の略で「仕事の実地訓練」のことです。

具体的には、先輩社員の指導の元に、新入社員が仕事を行うことを指します。

今や多くの企業において活用されている新人研修。新入社員のビジネス基礎力を高めるだけでなく、実務に関するスキルやノウハウを習得させるためにも大切なプロセスです。しかし中には思ったような結果に結びつかない…とお困りの方も多いのでは。 そこ[…]

オンボーティング=「現場環境に慣れる訓練」

これに対してオンボーディングは「職場環境に慣れる訓練」のことです。

具体的には、同じチームメンバーとのランチミーティングや人事部門から社内ルールの説明等を行います。

なぜオンボーディングが重要か?注目される背景

オンボーディングは、採用にかけたコストや教育投資を無駄にしないために、また新入社員が組織にスムーズに適応するための重要なプロセスです。

企業が求める人材の確保と早期戦力化、さらには離職率の低下に直結するこの取り組みが注目される背景には、以下の3つの要因があります。

早期離職防止による人材確保とコスト削減

採用や研修に多大なコストを投じたにもかかわらず、新入社員の早期離職が後を絶たない現状があります。

実際、マイナビの正社員のワークライフ・インテグレーション調査2024年版(2023年実績)調査によると早期離職の経験があると回答する社員は全体の約9%に上り、その主な理由として「職場の雰囲気が合わなかった」など、組織に馴染めなかったことが挙げられています。

オンボーディングを充実させることで、こうした離職リスクを低減し、採用投資の回収率を高める効果が期待できます。

企業文化の浸透と組織適応の促進

オンボーディングは、単に業務知識を伝えるだけでなく、企業のルールや文化、価値観を新入社員に深く浸透させるための大切なプロセスです。

入社前と入社後の認識ギャップや人間関係の構築不足が、離職の要因となるケースも多い中、定性的な取り組みとしてのオンボーディングは、社員同士の信頼関係やチームワークを育み、円滑な組織適応を促します。

定着率向上が生む業績アップと競争力強化

社員の早期離職が続けば、企業は採用や再教育にかかるコスト増に悩まされるだけでなく、業務効率や生産性も低下します。

オンボーディングをしっかりと実施することで、新入社員が早期に業務に慣れ、定着率が向上するだけでなく、企業全体の業績アップや長期的な成長が期待できます。

特に、SaaSなどのサブスクリプション型ビジネスにおいては、初期のユーザー定着が収益の安定に直結するため、オンボーディングの重要性は一層高まっています。

オンボーディングを行うメリット・目的

そもそもオンボーディングの目的は、新入社員を短期間で戦力にするために行います。企業側としては一日も早く戦力として売上に貢献することを望んでいるからです。

また、オンボーディングを行うメリットは企業側と新入社員側の双方にあります。

企業側のメリットは前述した通り、離職率の低減です。新入社員側のメリットとしては、周囲のメンバーから期待を感じることでモチベーションアップに繋がります。

オンボーディング実施による効果

オンボーディングを行うことで得られる効果について説明します。

従来、新入社員を教育するのは人事部門や職場の先輩等で固定したメンバーでした。

これに対して、オンボーディングを導入することで、多くの部門が新入社員教育に携わることになります。

この結果、普段仕事では連携の無い部門間でコミュニケーションが生まれるため、企業の組織力向上という効果が得られます。

オンボーディング未実施企業のリスク

オンボーディングや人材育成が十分に行われないと、以下のような末路が想定されます。これらのリスクは、オンボーディングや継続的な人材育成の取り組みを強化することで予防できるため、企業にとっては早期の対策が非常に重要です。

高い離職率と低い従業員エンゲージメント

新入社員が会社の文化や業務に早く馴染めず、自己成長やキャリアの見通しを描きにくくなるため、早期離職やモチベーション低下が発生します。結果として、採用や再教育にかかるコストが増大し、組織全体の活力が低下してしまいます。

業績低下と生産性の停滞

適切な研修やフォローアップが不足すると、社員が必要なスキルや知識を十分に習得できず、業務遂行において効率が悪くなります。これが全体の生産性低下や、業績の悪化につながり、競争力の低下を招く可能性があります。

企業ブランドと採用力の低下

従業員の離職率が高く、社内の雰囲気や働き方に問題があるという評判が外部に広がると、求職者にとって魅力的な企業とは見なされなくなります。結果、優秀な人材の確保が難しくなり、さらなる組織の成長を阻害する悪循環に陥る恐れがあります。

オンボーディング導入の手順

オンボーディング成功の鍵は、実際のプログラムを作るプロセスが大事です。しかしその前に企業としての準備が整っていることが必要です。

そこでここではオンボーディングを成功に導くための必要な手順を2つに絞って説明します。

各種マニュアル類の整備

企業内の各業務マニュアルはどの企業にもあると思いますが現状にあっていないケースもあります。そこで業務マニュアルを最新版にアップデートしましょう。

新入社員が困ることの多くは明文化されていないところにあると聞きます。そこで業務マニュアルは絶えずアップデートし続ける習慣をつけることが大切です。

お得意先の担当者リスト、問い合わせ事例等の整理

これは対外企業情報を一元管理することです。例えばお得意先の担当者リストや過去に問い合わせがあった事例集は各部門で持っています。

しかしながら企業として情報共有されていないことがあります。この結果、ビジネスチャンスを生かし切れていないケースがあります。

そこでオンボーディング導入をきっかけにこれらの情報を一元管理しましょう。

オンボーディングを成功させるためのプロセス

オンボーディングを成功させるためには以下の4つのプロセスが必要不可欠です。

目標設定

まず、オンボーディングの目標設定です。なぜオンボーディングが必要で、どこまで行うのかをメンバーで議論して決定します。

決定したことはまとめて文章化した後、メンバーと共有しましょう。

目標設定はオンボーディングの良否を決定する重要なステップですので時間を掛けて十分、議論することをお勧めします。

原案作成

目標設定が完了したら次は具体的なアクションとなる原案を考えます。このステップは、どんなプログラムを制作することでなぜ目標まで到達できるのかを明文化します。

最後にプログラムに落とし込みまで行います。

実行

このステップは、実際制作したプログラムに則ってオンボーディングを実行します。この際、最も大事なことはプログラムが正しく機能しているかを細かくチェックし、記録しておくことです。

見直し

このステップはオンボーディングの実行結果を検証します。関係者全員を集めて検証結果をレビューします。

不備な点は適時、修正して次回のプログラムを修正します。

オンボーディングの取り組み施策事例5つ

ここでは実際にオンボーディングを取り入れて効果を上げている企業の事例を5つご紹介します。

富士通株式会社

同社は2年前から中途採用者に対してオンボーディングを導入しています。

導入のきっかけは中途採用者にアンケートを実施した結果、「入社当初、組織にスムーズになじめなかった」という意見結果があったとのことです。

同社のビジネスは大規模プロジェクトをチームで取り組み結果を出すシステムです。従って中途採用者も短期間でチームの戦力になることが求められます。

このような背景から同社はオンボーディングの導入に踏み切りました。

具体的な施策は、中途採用者に対して3か月間、専任アドバイザーがつき、入社時の受入研修だけでなく、現場配属後も個々の相談に対してサポートしています。

株式会社メルペイ

同社はフリマアプリの「メルカリ」が提供するスマホ決済のサービス会社です。

同社は2017年の会社設立から9か月で社員が200名を超えたことから急拡大する中、組織作りに取り組む一環としてオンボーディングを導入しました。

具体的な施策は、以下の3点です。

- 新入社員には同じチームのメンバーがメンターを担当

- メンター同士の交流を深めるメンターランチの実施

- 新入社員同士の同期会を開催した場合、会社側から月2会まで費用の一部負担

日本オラクル株式会社

近年、同社はクラウド事業の急拡大に伴い年間200〜300名規模の中途採用を継続しています。

これに伴い同社は社員満足度85%を目指す一環としてオンボーディングを導入しているそうです。

同社のオンボーディングの特長は新入社員に役割の違う2名のメンターがサポートします。

1人目のメンターである「ナビゲーター」は、現場の先輩社員が務めます。上司に聞くまでも無い些細な部分をサポートします。

また、2人目のメンターである「サクセスマネージャー」は、専任部門の社員が週1時間のミーティングを設けて新入社員をサポートします。

この活動により、新入社員に対してきめ細やかなサポートを実現しています。

LINE株式会社

同社ではオンボーディングの取り組みとして2017年から「LINE CARE」という社内サービスを展開しています。

これは社員が分からないことがあればLINEのメッセンジャーを使って何でも聞くことができます。

所謂、「よろず相談窓口」ですがこれがあることにより、新入社員に取っては高いハードルが取り除かれたと好評です。

サイボウズ株式会社

同社のオンボーディング研修は中途採用者を対象とした3か月に及ぶ多彩なプログラムを用意しています。

1か月目は同社の組織や製品の基礎を学び、2か月目は営業研修として商談にも同席します。そして最終月は同社のパートナー企業を学びます。

最終仕上げとして営業幹部に向けた課題プレゼンを行って研修を終えます。

中途採用者の約7割が入社当日や研修期間中に不安を感じています。 しっかりとした研修を行い、不安を消し去ることでその後に活躍する人材へと成長する可能性を高めることができます。 本記事では、「中途入社研修の重要性や年代別おすすめ研修」をご[…]

まとめ

この記事ではオンボーディングの基礎から導入プロセス、そして施策事例までを説明して来ました。オンボーディングは、これまで説明した通り、新入社員の離職率低減のための施策となります。

しかしながら、人事だけでは難しい部分もあり、企業全体を巻き込んで取り組まないと結果に現れません。

オンボーディングを行う際は、各部署から人材を募ってプロジェクトチームを作り、計画的に導入準備をする必要があります。

採用を行う中で、雇用のミスマッチに悩んだことはありませんか?採用には成功したが、仕事や社内環境が合わず、1.2か月程度で辞めてしまったという新入社員を一度は見かけたことがあると思います。 本記事では、「なぜ、雇用のミスマッチが起きるの[…]