近年では共働きが当たり前になり、多くの女性が社会に出て活躍をしています。

そして多くの企業がその時代の変化に合わせ、積極的な女性採用や管理職への昇進、男女比率を気にするなど、女性にとってより働きやすい社会に変化しつつあります。

そこで今回は、世界と比べた日本の女性の活躍や、女性採用によってもたらされるメリットなどを中心に、女性活躍推進法について解説していきます。

女性の社会進出の現状

ではまず、現在の日本人女性は世界と比べてどれほど社会進出をしているのか見ていきたいと思います。

世界と比べた日本の女性就業率

平成30年時点、女性の就業率は69.6%でした。他のOECD諸国と比較すると、男性は84.0%でアイスランド、スイスに次いで35か国中3位であるのに対し、女性は14位となっています。

さらに、男女における就業率の格差を見てみると、日本は14.4%と上から7番目に男女での就業格差が大きい国となっており、真の男女平等は実現できておらず、世界的に見るとまだまだ遅れを取っていると言えます。

女性の大卒進学率と就業率の関連性

続いて女性の大学進学率ですが、令和2年度の学校種類別進学率からみると、大学(学部)への進学率は女性50.9%、男性57.7%となっています。

しかし女性は全体の7.6%が短期大学へ進学しているため、合わせると女性の大学等進学率は58.6%となり、男性の大学進学率を上回る結果となっています。(情報参照:男女共同参画局)

また先ほども触れましたが、Iceland Reviewによると、世界トップクラスのジェンダーレスを実現しているアイスランドの場合、2018年時点の女性大学進学率が64%とであるため、そこまで大きく差はありません。

そのため大学進学率という観点から見ると、日本のジェンダーレスは世界水準と比べ大きく差はありませんが、社会進出率から見ると世界と比較してやや遅れをとっているのが現状です。

就職活動における男女の違い

多くの人事担当の方に聞くと、説明会での態度やグループ選考・個人面接においても、男性よりも女性の方があらゆる面で遥かに優秀だと伺うことが多々あります。

例えば、海外留学の比率でも、女性は男性よりも1.7倍ほど多いデータがあり、また、1日で話す単語数は男性が7,000語、女性は1日20,000語と言われています。

このように、女性は「行動力」「アウトプット数」の水準が高いことから、「コミュニケーション力」が重要視される就職活動において男性よりも高い評価になるのは必然なのかもしれません。

もちろん「人による」と言えばそれまでですが、こういったデータからも、企業が女性を積極採用する理由の一つとなっています。

女性が社会進出するようになった時代背景

そもそもなぜ、昔に比べ女性が社会進出をするようになったのでしょうか。ここでは時代背景を基に、その起源を解説していきます。

男女雇用機会均等法の制定

まず最初のきっかけとなったのが、1985年に制定された男女雇用機会均等法です。

男女雇用機会均等法が制定されるまでは、一般的には男が社会に出て働き、女は家を守るのが常識と捉えられていました。

しかし男女雇用機会均等法の制定後、採用や昇進によって性別による差別が禁止されたことをきっかけに、女性の社会進出率が少しずつ上がってきます。

IT分野の発展

バブル崩壊後、日本は長い経済不況に見舞われました。

しかし2000年代に入ると、情報通信技術の発達やインターネットの普及などをきっかけに、オフィスへ出社しなくても働ける環境が整い始めます。

その結果、今まで家事や育児などの影響で、産後社会復帰が難しい女性たちも、自宅にいながら仕事と家事の両立ができるようになり、より女性が活躍できる環境が浸透し始める結果となったのです。

女性活躍推進法とは

さらに2016年には、女性活躍推進法が制定されます。

女性活躍推進法とは、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、その内容は以下の通りです。

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。(引用:厚生労働省)

女性活躍推進法の背景と目的

女性活躍推進法の設立背景には、日本の女性管理職が1割程度しかいなかったことがあげられます。

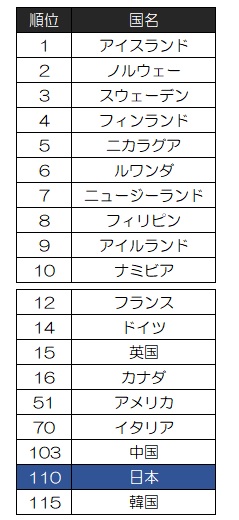

2018年時点では、男女格差の大きさを表すジェンダーギャップ指数が全149ヵ国中110位という結果となり、先進国の中でも突出して低いランクとなりました。

その結果として、政府が2020年までに女性管理職の割合を30%までに引き上げるという目標を立て、より女性が活躍できる社会の創成を目的として女性活躍推進法が制定されました。

女性活躍推進法の具体的な内容

では具体的に、女性活躍推進法とはどのような内容の法律なのでしょうか。

具体的には以下のような項目が企業側に定められています。

- 自社に勤務している女性社員の活躍に関する状況の把握と課題の分析

- 分析した課題の解決のための目標値の設定と、行動計画の提出

- 自社で勤務する女性の活躍に関する情報の公開

上記のように女性が活躍できる環境を整えるべく、企業側が対策を行い、より女性の社会進出率を上げる取り組みが具体的な内容です。

令和元年 女性活躍推進法の改正内容

令和元年5月29日に、女性活躍推進法等の一部が改正されました。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。2 女性活躍に関する情報公表の強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績

(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

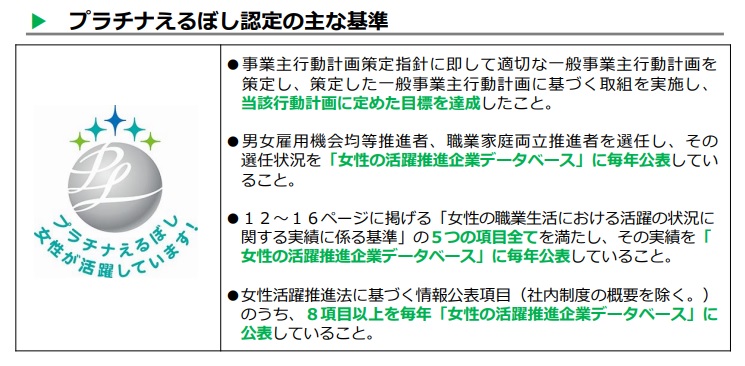

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。 (引用:厚生労働省)

プラチナえるぼし認定とは?

行動計画の策定・届出を行うことで女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、各都道府県の労働局に申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができるという制度になります。

それにより、厚生労働大臣が定める「えるぼし」という認定マークを商品などにつけることが可能になり、掲げている5つの基準をいくつ満たしているかによって3段階で判定されます。

画像引用:厚生労働省 えるぼし認定・プラチナえるぼし認定パンフレットより

また、2020年6月からは新たに、えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が一定の要件を満たした場合に認定される「プラチナえるぼし認定」が開始されました。

画像引用:厚生労働省 えるぼし認定・プラチナえるぼし認定パンフレットより

企業が女性を採用するメリット

女性活躍推進法の重要性が問いかけられている現代では、女性を採用することで企業側には以下のようなメリットが生まれます。

企業の文化が変わる

従来企業に勤める人材は、男性の割合が多く、制度や社風も男性に寄ったものが多いのが現状です。

そんな中、女性を採用することで今までとは違う角度で職場全体を見ることができ、新たな発見や文化の拡大が期待できます。

企業イメージの向上につながる

女性活躍推進法が浸透しつつも、本当に女性が働きやすい職場を作ることはなかなか難しく、多くの企業で課題としてあがっています。

このような状況で、女性の働きやすい職場を作っている企業は、学生たちの目からも良い企業として映るため、企業のイメージアップにもつながってきます。

公的機関から優遇される

前述にもあった通り、国を挙げて女性活躍推進法に取り組んでいるため、女性を積極的に採用している企業は、公的機関から優遇されるため、市場での評価や学生たちに与えるイメージもアップするため、経営と採用の両方の側面でプラスに作用します。

女性を採用する際に取り組むべき課題

実際に女性採用に取り組むときに、企業が注意する課題をいくつか紹介します。

具体的な案が浮かんでこない

積極的に女性採用を行おうと思っても、何から手を付けて良いかわからない人事の方は意外と多くいます。

そのため、具体性のある計画がそもそも立てられないと感じる企業も少なくありません。

女性管理職の育成が難しい

女性を採用した後のロールモデルとなる、女性管理職の育成も簡単には行きません。

採用した女性が、自分自身将来どうなるか想像できるような、女性管理職の育成も課題の一つと言えます。

育児と仕事の両立が難しい

実際に採用した後、育児と仕事を両立させる難しさを感じている企業も多いです。

会社の制度を変えることも、なかなか一筋縄ではいかなく、女性を採用しても制度自体に変化がなく、女性社員の定着に困っている企業も多いのが現実です。

女性採用で成功するポイント

上記の課題を踏まえて、どのような点に気を付けて採用を行うべきか、3つほどポイントを解説していきます。

社内制度の見直しを行う

具体的な戦略が浮かばなかったり、育児と仕事の両立が難しい企業の場合は、まず採用活動の前に制度の見直しを行うことお勧めします。

女性が入社した後のことを想定し、それに合わせて制度を変えていくことで、より女性にとって働きやすい職場を作ることができます。

採用活動をする上で「雇用のミスマッチ」を防ぎたいと思う企業様は多く、早期退職の理由として、毎年コンスタントに挙がってくる主なものは「長時間労働」による退職です。 会社の労働環境を整えていかなければ、せっかく採用した新卒者、中途採用者と[…]

女性管理職の育成に力を入れる

入社後の女性社員が輝けるように、まずは現状でリーダーシップを発揮している女性管理職を育てる必要があります。

そうすることで、採用後のイメージが具体的にでき、女性応募者の入社意欲も上がることでしょう。

女性採用についての知識を深める

特に女性採用について人事が意識をしてこなかったのであれば、改めて女性採用の知識を深めるべきです。

社内の女性などに、今の働き方で満足なのか、どんな制度が欲しいのかなど、まずは身近なところから情報収集をすることをおすすめします。

まとめ

このように、女性活躍推進法が浸透している現代では、多くの企業が積極的に女性を採用し、社内の活性化を図っています。

現在では昔に比べ、女性管理職の割合も増えており、世界的に見ると水準は高くありませんが、確実に成長を続けています。

現在、女性の採用に苦戦している方は、ぜひこの記事を参考にして、優秀な女性社員の獲得を実現してください。

「働きたい!」と思う主婦やママたちはたくさんいるものの、なかなか一歩踏み出せないケースが多いのも事実。彼女たちが活躍するためには、家庭内でのサポートはもちろん企業側の協力体制も必要となります。 仕事をする上での不安に寄り添い解消してい[…]