高専は、実践的な技術教育を受けた人材を育成する教育機関です。

卒業生は即戦力として高く評価される傾向にあり、採用活動において多くの企業から注目を集めています。

この記事では、高専採用を初めておこなう企業に向けて、その基礎知識からスケジュール、費用感、具体的な採用手法までを詳しく解説します。

高専採用の成功ポイントを押さえることで、企業のニーズに合った優秀な人材を効果的に確保できるでしょう。

高専採用とは

まずは、高専についての基本情報をみていきましょう。

高専(高等専門学校)とは

高等専門学校、通称「高専」は、中学校卒業後の学生を対象にした5年間の一貫教育を提供しています。

一般科目と専門科目からなる教育カリキュラムで、教養を身につける授業と同時に、専門的な技術教育が強化されているのが特徴です。

具体的には「機械、建築、物質科学、商船、情報、電気・電子」などの学科が展開されています。

また、5年間の本科終了後には2年間の専攻科で高度な技術教育を実施しています。学生は専攻科を修了すると審査を経て学位の学資を取得できます。

高専採用の特徴

高専は、実践的な技術教育を重視しており、多くの高専生は在学中にインターンシップや企業との共同研究を経験します。

このため、高専卒業生は即戦力として企業から高く評価される傾向にあり、他の学校種と比較して就職率が高いという特徴があります。

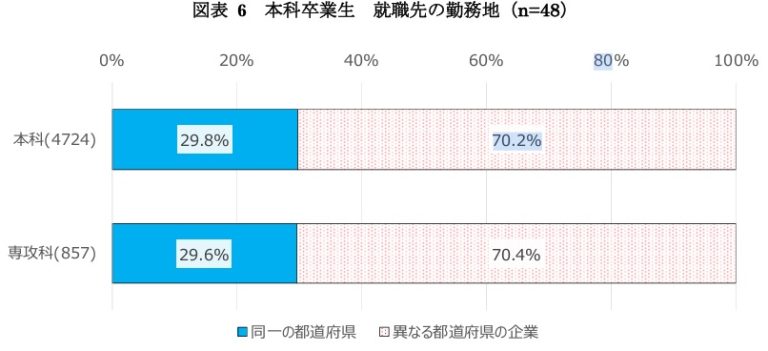

また、高専の卒業生は自分の専門性を活かすため、地元にこだわらない就職先選びをしているのもポイントです。

令和5年度の「高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究」によると、高専のある都道府県と異なる都道府県の企業を就職先として選んだ学生が約7割と報告されています。

画像引用:文部科学省「高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究」

高卒採用・大卒採用との違い

高専採用と高卒・大卒採用とではいくつか異なる点があります。

- まずは、スケジュール感です。

高校では就職活動を最終学年でスタートするのに対して、高専では最終学年になる以前からインターンシップや企業研究によって就職活動をスタートします。

- また、大卒採用との違いは応募方法にあります。

大卒採用の場合は、大学生が企業に自由にアプローチするのが一般的ですが、高専の本科生は学校推薦が主な応募方法です。

そのため企業側から学校側へアプローチする傾向が強くなるのが特徴です。専攻科生の場合は大卒と同様の自由応募が増える傾向にあります。

高専採用のメリット

ここからは、高専採用のメリットをチェックしましょう。

即戦力となる技術者の確保

高専採用の大きなポイントは、即戦力となる技術者を確保できる点です。

理論を中心に学ぶ大学とは異なり、高専では特定の分野において高い専門知識と実践力を習得します。

入社後は研究開発や生産現場など様々な分野での活躍に期待がかかります。

また、特定の分野におけるトップクラスの即戦力を採用するということは、研修期間の短縮や教育コスト削減という点でも有利に働くでしょう。

高い内定率と安定した就職実績

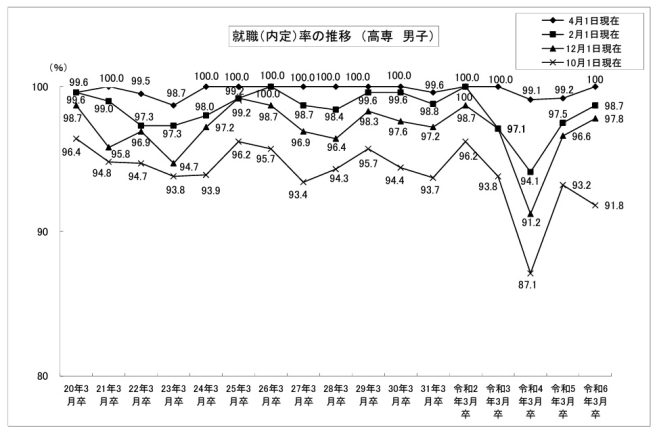

高専生は企業からのニーズが高く、高い内定率と安定した就職実績を誇ります。

高専卒の学生の就職率はほぼ100%で、就職を希望する人のほとんどが就職できているのが現状です。

内定率の水準も高く、厚生労働省実施の「令和5年度大学等卒業者の就職状況調査」のデータでは2024年3月卒業の高専の男子学生の内定率は2024年4月1日時点で100%の数字を打ち出しています。

一方、大卒男子は97.9%、大卒女子が98.3%と100%を割っています。

学校推薦制度の活用による効率的な採用

高専生を採用する方法は「学校推薦」と「自由応募」に分けられます。学校推薦制度とは、学校側が学生を企業に推薦する仕組のことをいいます。

通常の採用活動である自由応募では、多くの応募者の中から書類選考や面接を経て人材を選ぶため、時間やコストが必要です。

しかし、学校推薦制度を活用すれば、学校からのお墨付きの学生と直接面談できるため、採用プロセスが効率化され時間やコスト削減に一役買うでしょう。

高専採用の主な採用手法

次は、高専採用の方法を紹介していきます。

学校推薦

上記でも説明したように、学校推薦は学校から企業に対して学生を推薦してもらう方法です。

企業と学校のつながりが重要視される方法ともいえます。企業側から学校側へ積極的なアプローチが必要になるでしょう。

自由応募(求人広告や自社HP)

自由応募は、学生が自分の意思で興味のある企業に直接応募する方法です。企業側が主に求人広告や自社HPで募集をかけていきます。

自由応募の場合、高専生採用に特化した就職情報サイトを活用するのも有効です。

例えば、ナレッジ・フリー株式会社が運営する「高専Link」は、高専生の就職に役立つ情報を提供するサイトで、学生は企業検索やイベント検索などができ、多くの有名企業も活用しています。

このようなサイトのサービスを利用し、高専生に企業アピールをするのも1つの手段です。

インターンシップの実施

インターンシップでは、実際に企業の仕事を学生に体験してもらうことが可能です。

夏季・冬季休暇などを利用して開催します。1日〜数ヶ月と期間もインターンシップごとに設定を変えられます。

企業側はこの機会に求職者に直接会うことで、学生の能力や人間性を把握することが可能です。

また、企業への興味や志望度を、学生に高めてもらうきっかけにもなるでしょう。

採用イベントへの出展

採用イベントに出展し、企業側の情報を積極的に提供するのも1つの方法です。

採用イベントは、合同企業説明会や個別企業説明会、スカウトイベントなどいくつかの種類があるため、企業の目的や求める人材に合わせた参加が必要です。

メディア総研株式会社の「高専生のための合同会社説明会」では高専生の採用を希望する企業のみが参加できる会社説明会です。

また、マイナビでも「高専生ための業界研究&仕事研究フェア」を実施しています。このようなイベントに積極的に参加するのもいいでしょう。

新卒の学生をターゲットとした採用活動の場では、採用イベントの活用を検討する企業も多いのではないでしょうか。 採用イベントにはさまざまな種類が存在するため、自社の目的や求める人物像に合わせたサービスを導入することが採用成功の鍵です。 […]

高専採用のスケジュール

高専採用にはスケジュール確認が重要です。ここでは高専採用の流れをチェックしていきましょう。

インターンシップ・企業説明会 (8月~翌年2月)

高専では、教育課程の一環としてインターンシップが「学外実習」として取り入れられており、とくに4年生が夏季休業期間中に参加します。

「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」というタイプのインターンシップでは、5日間以上の長期実習などを行うことで単位認定の対象になる事もあるため、多くの学生が参加します。

高専生はインターンシップの経験をもとに企業研究を進めるため、8月から翌年2月の期間でしっかりと学生にアピールすることが重要です。

学生の就職活動スタート (3月)

企業は、学校推薦の求人票が公開される3月1日までに、各学校に対して求人票を提出します。

高専生は、希望する企業の求人に推薦応募をし、応募多数の際は学校内側が選考したのちに推薦が出されます。

選考プロセス (4月)

エントリーシートを学生から受け取ったのちに、筆記試験や面接を実施するのが選考の一般的な流れです。

学校推薦では、自由応募と異なり筆記試験の免除や面接回数の軽減などの措置が取られる場合もあります。

内定 (5月)

5月から高専生への内々定通知を順次おこないます。合否の連絡は迅速におこなうことが重要です。

5~6月は高専採用の第2のピークで、学校推薦を得ても全員が内定を得られるわけではなく、とくに人気企業では一巡目で内定を逃す学生もいます。

そのため、5月下旬~6月上旬に新たな企業への推薦や自由応募に切り替える動きがみられます。

採用継続中の企業は、この時期に活動を強化しましょう。

高専採用にかかる主な費用感

高専採用をする際の費用感も気になるところではないでしょうか。

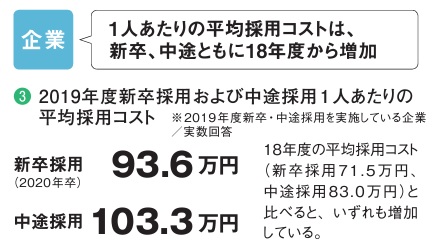

就職みらい研究所の『就職白書2020』によると、新卒採用1人あたりにかかる採用コストの平均は93.6万円という結果が出ています。ここでは具体的な内訳をみていきましょう。

画像引用:就職みらい研究所 就職白書2020

インターンシップの実施と運営費用

採用コストは大きく分けて内部費用と外部費用がかかります。

- インターンにおける内部費用は「採用担当者や関係社員の人件費、学生の交通費・宿泊費、学生への給与」などが主なものです。

学生への給与や交通費は企業によって支払いがなかったり、上限があったりする場合があります。

- 外部コストは、「求人掲載費用、スカウト媒体費用、会場費」など社外で発生するコストのことです。

インターンシップの実施スタイルにもよりますが、オンラインや社内で実施することでコスト削減も可能です。

インターンシップや会社説明会などのイベントを紹介するサイトに、自社の情報を掲載するのも1つの方法です。

「高専プラス」も高専生を採用したい企業が登録している情報サイトです。

高専生に向けた就活に関する情報や企業情報、イベント情報などを提供しています。このようなサイトを有効活用することで高専にアプローチしやすくなるでしょう。

専門設備の用意や技術研修にかかる費用

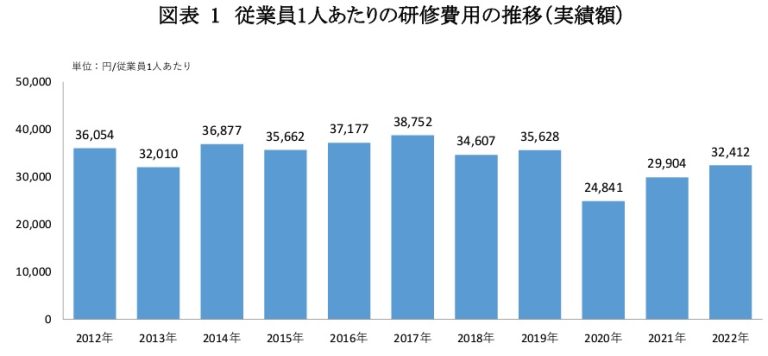

技術研修にかかる費用は企業によって異なります。2023年度 教育研修費用の実態調査によると従業員1人当たりの研修費用は32,412円との調査結果が出ています。

研修にかかるコストの内訳は専門設備の用意や研修依頼費、会場費などがあげられます。

画像引用:産労総合研究所 2023年度 教育研修費用の実態調査

専門的な求人広報利用の費用

企業によって割ける経費に差があるため、新卒採用を求人広告で実施する場合の費用相場は120~140万円と大きな開きがあります。

また、職種によって求人広告費が異なるのも念頭におきたいところです。

高専生を対象にした就職情報サイトには「高専Link」や「高専プラス」などがありますが、費用はオープンになっていないため、一度問い合わせてみるのがいいでしょう。

学校訪問や推薦枠確保のための費用

高専生を採用する際には、企業側が学校とのパイプ作りをするための費用が発生します。

具体的には、学校訪問や会社パンフレットの送付、説明会の開催など、どれも学校と良好な関係を築くために欠かせません。

そのための資料作成費や交通費も大切な経費ととらえておきたいところです。

技術面接や実技試験にかかる費用

働くうえで必要な技術を学生が持ち得ているのかをチェックするのに、面接や実技試験が必要です。

そのための会場費や採用担当者の時間的コストがかかることも念頭に入れておきましょう。

試験と同日の日程で面接や実技試験を実施するなどの工夫でコストの削減が可能になるでしょう。

通年採用が普及している中、人材を採用するために、年間数百万円のコストをかけている企業は少なくありません。できることなら採用コストを抑えたいという採用担当の方も多いのではないでしょうか。 今回は、採用コストの算出方法や、見直し方、削減ポ[…]

高専採用の注意点と成功のためのポイント

ここでは、高専生を採用するときに気をつけたい注意点とポイントを紹介します。

高専生の学業と就職活動の両立

高専生は、学業と就職活動を並行しておこないます。

そのため、企業が採用活動をおこなう際には、学業との両立が難しい時期に無理なスケジュールを押し付けないよう配慮が必要です。

例えば、学業が忙しい期末試験前や卒業研究の追い込み時期を避けるなど、学生のスケジュールに柔軟に対応することが重要です。

早めのアプローチ

高専生の採用活動は3月からスタートします。企業が高専生の採用を考える際には、それを意識した早めのアプローチが欠かせません。

例えば、夏季や冬季の長期休業のタイミングでインターンシップや企業説明会を実施するのが望ましいでしょう。

企業説明会ではHPだけでは紹介しきれない、社風や従業員の様子などをあらかじめアピールでき、入社した後のミスマッチも防げます。

また、インターンシップの実施は高専生のスキルを把握できる機会としても充実した時間になるでしょう。

学校推薦制度の活用

高専には、学校推薦制度が広く導入されており、これを活用することで採用の成功率を高めることができます。

学校推薦を通じて採用を進めると、信頼性の高い学生を確保しやすくなるだけでなく、学校との関係構築にもつながります。

企業が学校推薦枠を確保するためには、定期的に学校訪問をおこない、学校との良好な関係を築くことが大切です。

まとめ

高専採用は、専門技術を持った即戦力を確保できる大きなメリットがあり、企業にとって非常に価値のある採用手法です。

成功のためには、早めのアプローチや学校推薦制度の活用が重要です。また、採用スケジュールを理解し、適切な時期に採用活動を進めることで、優秀な人材を効率よく確保することができます。

これらのポイントを押さえつつ、企業のニーズに合った高専採用を進めていきましょう。

今回のテーマは『母集団形成のための戦術』です! 皆さま、「母集団形成」というワードを聞いたことがありますか?母集団形成とは、自社の採用情報を採用したい学生に的確に届けて、自社に興味を持つ学生を集めることをいいます。 そこで今回は[…]