役割等級制度とは、社員に任せる役割に応じて評価や報酬を決める人事制度のことです。

既存の等級制度とは異なり、役割等級制度の導入は社員の仕事に対する主体性を向上させたり、効率的な人材育成が可能になったりと魅力的な点がさまざまです。

今回は、役割等級制度の基本的情報やメリット・デメリットを解説します。併せて導入する際のポイントや、企業事例も紹介しています。

既存の等級制度から役割等級制度への変更を検討している企業の人事担当の方は、是非参考にしてみてください。

役割等級制度(ミッショングレード制)とは何か?

役割等級制度とは、ミッショングレード制度とも呼ばれ、社員に任せる役割に応じて評価や報酬を決める人事制度のことを指します。

社員の年齢や勤続年数、役職などではなく、仕事の重要度や難易度に応じて、評価や報酬を決定する点が特徴です。

「役割」の考え方とその重要性

役割等級制度の「役割」とは、任務を果たすために起こしたアクションをひとくくりに表した概念のことです。

任務における具体的なアクションには「部下の教育」「技術向上」「部署の運営」などが挙げられます。それらを似たものどうしで、分類したものが「役割」です。

また、「責任者として最終判断をくだす」「自身の裁量で有効な営業を行う」など、包括的な業務もまた「役割」に含まれます。

他の等級制度と異なる特徴

人材育成や評価などの人事制度において必要不可欠な等級制度ですが、役割等級制度の他にも「職務等級制度」や「職能資格制度」があります。

また、評価の対象が、個人と仕事内容の両方に程よくフォーカスされる点や、組織・職務の変更が柔軟にできる点が利点とされています。

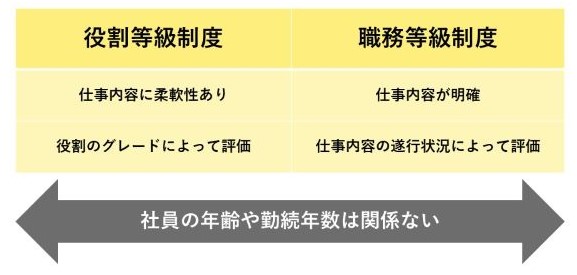

役割等級制度と職務等級制度の違い

ここからは、役割等級制度と職務等級制度の違いをさらに詳しく見ていきましょう。

職務を評価する仕組みとの比較

職務等級制度は、仕事の難易度や重要性に応じて報酬が決まる制度です。

どちらも社員の年齢や勤続年数などに捉われない評価という点では同じですが、職務内容が厳密に決められているかどうかという部分で大きく異なります。

職務等級制度は仕事内容が明確に提示され、遂行できているかが評価されますが、役割等級制度は仕事内容に柔軟性があり、役割のグレードによって評価されるのが特徴です。

組織の規模や目標に応じた選択ポイント

上記で説明したとおり、等級制度には役割等級制度、職能資格制度、職務等級制度の3つがあります。

従来の職能資格制度をそのまま続けるべきか、それとも役割等級制度や職務等級制度の導入を考えるのかは、組織の規模や目標を明確にしてから検討するのがいいでしょう。

役割等級制度は、職能資格制度と職務等級制度のメリットを盛り込んだ制度であるため、比較的導入しやすく、工夫次第でうまく活用できる制度といえます。

役割等級制度が注目される背景

続いて役割等級制度が注目される背景を見ていきましょう。

働き方や価値観の変化が影響

日本では、就職する際に仕事内容よりも企業の知名度や勤務条件を重視しがちで、「会社に貢献する」という考えが一般的でした。

しかし、在宅でも仕事が可能になった今、「会社に貢献する」よりも「自分の役割において成果を出す」という考え方が広がってきています。

このような、働き方や価値観の変化が、役割等級制度が注目されるようになった理由のひとつです。

景気動向や法改正が制度導入を後押し

景気低迷や、法改正も役割等級制度が注目される背景として挙げられます。

高度成長期における企業収入が右肩上がりの頃とは異なり、バブル崩壊後の経済低迷が続く現代では、年功序列にともなう高額な給料の支払いが苦しくなりつつあります。

そのため、企業の経営目標の達成のため、役割を果たしてくれる社員を評価し、報酬を与えるという効率重視の役割等級制度が重宝されているといえるでしょう。

また、高齢者雇用安定法の改正も役割等級制度が注目されるようになった理由のひとつとして考えられます。

企業に対して「満70歳まで社員を雇用すること」を努力目標として義務付けているのがこの法律です。

役割等級制度を成功させる設計プロセス

それでは、具体的にはどのようなことに気をつけて役割等級制度を導入したらいいのか、成功させるプロセスを紹介していきます。

制度の方向性を明確にするポイント

まずは企業が求める制度の方向性を決定しましょう。

制度の方向性を決める際のポイントは、「企業の経営理念や経営目標に沿っているか」や「企業の課題点はどこにあるか」「どんな人材を求めているか」を明確にすることです。

等級数や役割定義の具体的な決め方

次に必要なのは、等級分けと役割定義の決定です。等級分けの際は、一般職ポジションで3~5、管理ポジションで2~3を目安に分けるのがいいでしょう。

なぜなら、等級数が少なければ社員の実力差が顕著になり、多ければ各等級の差別化が難しくなるためです。

等級数が決定したら、各等級で期待する社員の行動を、明確かつ簡潔に定義していきましょう。

公平な評価基準と導入時期の設定

役割等級制度の導入において、公平な評価基準の設定は必要不可欠です。また、公正な評価プロセスが実行できるかどうかの確認も視野に入れましょう。

評価プロセスには「私情を挟んだ評価になっていないか」「目標達成のスケジュールと連動した評価ができているか」などがチェック項目として挙げられます。

また、役割等級制度の導入の際は、制度に関する説明会を開いたり、トライアル導入をしたりするなど、各期間を設定し、ステップを踏みながら進めるといいでしょう。

人事評価や人材育成にはさまざまな方法があります。そのなかでも従来の上司や管理職から部下へ評価を行う方法は、一面的で評価対象者からの納得を得られず、課題の改善につながらないということもあるのではないでしょうか。 評価対象者に関係する複数[…]

役割等級制度のメリットとは?

ここからは、役割等級制度のメリットをチェックしていきましょう。

公平な評価で社員のモチベーションがアップ

役割等級制度では、成果のみでなく仕事に対する姿勢や意欲なども評価対象です。多角的な視点から公平な評価がなされるため、社員の満足感が向上し、結果モチベーションアップにもつながります。

また、役割等級制度ではなすべき仕事が明確で、社員が取るべきアクションを把握しやすいため、進んで行動できるようになる点もメリットです。

効率的な人材育成と採用力の向上

役割等級制度のメリットには、効率的な人材育成が可能な点も挙げられます。役割等級制度では、企業の経営目標や理念に沿った役割を設定し、分配する点が特徴です。

社員の能力を考慮した役割を与えることが可能なうえに、任務に見合うような育成ができるため、非効率な人材育成のリスク軽減につながります。

また、勤続年数やキャリアに評価が左右されない役割等級制度では、若くしてキャリアアップを目指す、仕事に対して意欲的で優秀な人材を集めることにも一役買うでしょう。

組織目標と社員の役割が一致しやすい

役割等級制度では、企業の経営目標や理念に沿って、社員にどういった力を発揮してほしいかを整理したうえで役割を設定しているため、職務目的にズレが生じるリスクが少なくなります。

また、社員に対して職務を明確に定めない役割等級制度上では、組織の改編にも柔軟な対応が可能であり、ミッション達成への軌道修正も容易なところも利点です。

知っておきたい役割等級制度のデメリット

役割等級制度のデメリットもチェックしておきましょう。

制度設計や運用に時間がかかる課題

デメリットのひとつに、制度設計や運用に時間がかかるという点があります。

役割等級制度を導入するには「グレード分け」や「グレードごとの評価基準と項目の洗い出し」など、運用までの工程が多岐に渡ります。

報酬に関しても社員が納得するようなものを定める必要があり、人事制度を今までのものと大幅に変更しなければならないため、その分の時間と労力が必要です。

社員の不安や混乱を招くリスク

社員が年功序列制度に慣れていると、不安や混乱を招くリスクがあることは否定できず、人事異動や役割の変更やそれにともなう報酬の変動で、社員から反発が生じる可能性があります。

また、成果による評価で、社員のプレッシャーを増幅させたり、モチベーションの低下につながったりする可能性も拭いきれません。

少子高齢化に伴い、多くの企業では人手不足という課題に直面しています。 そのため、人材の能力を最大限発揮できるように、適切な人員配置をすることが大切です。 最適な人員配置を行うことで企業計画の目標達成に近づき、業績の向上も期待でき[…]

成功事例に学ぶ役割等級制度の導入の工夫

続いては、役割等級制度を実際に導入している企業の事例を紹介します。

パナソニックやココナラなどの導入事例

パナソニックホールディングス株式会社や株式会社ココナラは、役割等級制度を導入しています。

パナソニックホールディングス株式会社は、グローバルビジネスにおける厳しい競争に打ち勝つため、優秀な若手社員の登用が必要不可欠と考えています。

そこで、注目したのが役割等級制度の導入です。若手社員にも管理職ポジションにつける機会を与え、仕事に対するモチベーションを引き出すことを目的としています。

株式会社ココナラは、役割等級を活用した、社員の能力をアップさせる手法が特徴的です。

等級に見合わない社員がいた場合、等級から外すのではなく不足しているスキルを洗い出し、等級に相応しいレベルまで引き上げていきます。

中小企業での応用例

とある企業では、上の等級に自ら志願してチャレンジできる制度を取り入れています。

現時点で自分が所属する等級では得られないスキルや知識を学べるカリキュラムを企業側が用意し、等級アップを後押ししているところも魅力のひとつです。

社員の自主性の向上やキャリアアップにつながり、会社側の成長にもつながることでしょう。

役割等級制度で広がる企業の未来

さいごに、役割等級制度で企業の未来はどのように変わるのかを見てきましょう。

組織全体のパフォーマンス向上

役割等級制度は、経営目標に沿った役割を社員に与えるため、効率的に人材育成を実施できます。

人材育成の促進は、社員一人ひとりの成長を加速させるだけでなく、組織全体のパフォーマンスアップにもつながります。

社員が安心して挑戦できる環境の実現

役割等級制度は「どのような仕事をするか」が評価対象のため、不公平な評価がなされるリスクが軽減されます。また、新人や女性であっても、役割によっては高い報酬を手にすることが可能です。

役割等級制度を導入し、チャレンジしやすい環境を整えることで、社員の仕事に対する意欲向上にもつながるでしょう。

まとめ

役割等級制度には、社員のモチベーションアップや効率的な人材育成など、さまざまなメリットが挙げられます。一方でデメリットも存在します。

役割等級制度のメリット・デメリット両方を考慮したうえで、自社で導入するかを検討しましょう。

既存の等級制度で、社員のモチベーション不足を感じている人事担当者は、是非一度、役割等級制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。

人事評価制度が活かせているかいまいち実感がなかったり、従業員に会社の方針が浸透していないのではと感じたりしませんか? せっかく運用している人事評価制度も、従業員のモチベーション向上や会社の成長に活かせていなければ意味がありません。 […]