入社後のミスマッチや早期離職を防ぎたいと考えている人事担当者の中には、「RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)」という採用手法に関心を持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、RJPの意味や効果がよくわからず、自社に導入すべきか判断できないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、RJPの基本理論や4つの心理的効果をわかりやすく解説し、メリット・デメリット、自社で導入する際の判断ポイントまで丁寧に整理します。さらに、他社の導入事例や実践ガイドラインを通じて、RJPをどのように活用できるか、具体的なイメージを持てるようになります。

採用手法を見直したい方、離職率の改善策を探している方は、ぜひ最後までお読みいただき、RJPを社内で提案・導入する第一歩を踏み出すための知識とヒントを得てください。

– RJP導入時のメリット・デメリットや注意点を具体的に把握する

– 他社の導入事例と実践手順から、現場での活用方法を学ぶ

– 新しい採用手法の導入を検討しているが、自社に合うか不安な担当者

– RJPの効果や運用方法を上司や現場に論理的に説明したい人事担当者

RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)とは?

RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー/Realistic Job Preview)とは、求職者に対して企業の実際の業務内容や職場環境、さらには課題や厳しさも含めて、事前に正直に開示する採用手法です。企業の「ありのまま」を伝えることで、入社後のミスマッチや早期離職を防ぐことを目的としています。

この概念は、1970年代にアメリカの産業心理学者ジョン・ワナウス(John Wanous)氏によって提唱されました。彼の研究では、電話交換手の仕事についてネガティブ情報を事前に伝えた求職者グループの方が、離職率が低下するという結果が示されています。

つまり、ポジティブな面だけでなく、ネガティブな情報も率直に伝えることが、企業と求職者の信頼関係を深め、長期的な定着につながるというのがRJPの基本的な考え方です。

RJPが注目される理由

RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)が近年注目される最大の理由は、日本における高い早期離職率と、その対策の必要性です。厚生労働省のデータによると、2021年3月に卒業した新規学卒就職者の3年以内離職率は以下の通りで、すべての学歴で30%を超えています。

| 学歴 | 3年以内の離職率 |

|---|---|

| 中学卒 | 50.5% |

| 高校卒 | 38.4% |

| 短大卒 | 44.6% |

| 大学卒 | 34.9% |

このように、新卒人材の約3人に1人以上が早期に離職している現状に対し、企業側も対策を迫られています。その中で、求職者にあらかじめ業務のリアルを伝えるRJPの導入が、ミスマッチの防止や定着率向上の手段として注目を集めているのです。

さらに、Z世代を中心とした若年層では「入社前に実態を知りたい」「透明性の高い企業を選びたい」といった価値観が強まりつつあります。RJPは、そうしたニーズに応える採用アプローチとしても有効です。

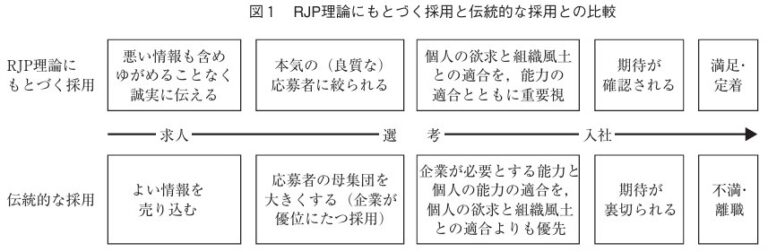

RJPと従来の採用方法の違い

RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)では、従来の採用方法とは異なる視点で求人・選考手法を設計します。最も大きな違いは、良い情報だけでなく、あえてネガティブな情報も開示する点にあります。

画像引用:堀田聰子「採用時点におけるミスマッチを軽減する採用のあり方」

従来の採用手法では、企業の魅力をアピールし、応募者数を増やすことを重視していました。そのため、実際の業務上の負荷や人間関係の難しさなど、「不都合な現実」は伏せられることも少なくありませんでした。

一方でRJPでは、業務の厳しさや職場環境の課題なども誠実に伝えることで、求職者に本当の意味での企業理解を促します。その結果、選考を経て入社した人材は、自分の意思で納得して決断しており、入社後もギャップを感じにくくなるため、定着率の向上が期待できます。

図表にある通り、RJP型の採用では、応募者は自分の価値観や能力、会社との相性を冷静に見極めたうえで選考に進みます。そのため、入社後も「思っていたのと違った」と感じることが少なく、満足感と定着につながるのです。

ポイントまとめ

-

従来型:企業の魅力を前面に出し、応募者を集めることが優先 → ミスマッチ・早期離職が起こりやすい

-

RJP型:リアルな情報を共有し、納得した応募者だけが選考へ → 満足度・定着率が高まる

このように、採用の入口で「ありのまま」を共有する姿勢が、長期的な人材定着と採用成功を支える鍵となっています。

RJP理論の4つの効果とは

RJPには、「セルフスクリーニング効果」「ワクチン効果」「コミットメント効果」「役割明確化効果」という4つの心理的効果があります。これらを活用することで、採用の質と応募者の満足度が向上します。

- セルフスクリーニング効果:応募者が自身で判断できる

- ワクチン効果:事前のネガティブ情報で不満を予防

- コミットメント効果:納得感ある入社で定着率向上

- 役割明確化効果:入社前に業務内容を理解

4つの効果は、それぞれが連続した心理的効果モデルにより示されます。各効果について、詳しく見ていきましょう。

セルフスクリーニング効果:応募者が自ら判断できる

RJPを活かした採用方法では、ネガティブな情報も理解したうえで、自分にマッチした企業を求職者自らが選択できます。これがセルフスクリーニング効果です。

選考段階で自分に適した会社であることを認識しているため、入社後のネガティブな事態を乗り越えやすいと考えられています。

人事側としても、企業のマイナス面を理解したうえで入社を希望する求職者を選考できるため、採用活動の効率化を図れます。

ワクチン効果:ネガティブ情報が後の不満を減らす

ワクチン効果とは、求職者にとって悪い情報を事前に伝え、入社後のショックを小さくすることです。ネガティブな情報により求職者に免疫を付けさせ、課題に立ち向かう力を引き出します。

RJPにおけるネガティブな情報の具体例としては、希望の部署に配属されるとは限らない点や、繁忙期には残業が発生する可能性があることなどが挙げられます。

コミットメント効果:納得して入社するため定着しやすい

繕った内容ではなく、ネガティブな情報も併せて伝えることで、求職者に誠実な印象を与えられるのが、コミットメント効果です。

求職者からの信頼を得やすく、企業に対する愛着や帰属意識にもつながるため、離職率の軽減をもたらします。

役割明確化効果:入社前に業務理解が深まる

企業が求職者に求める役割や業務内容を、求人の段階で細かく明示するのがRJPの特徴です。

求職者が入社後を見越したうえで準備しやすくなり、意欲も高まるでしょう。また、面接および内定の辞退者が現れるのを抑える効果も期待されています。

RJPのメリットとは?採用成果や組織に与える好影響

次に、RJPのメリットを解説します。採用成果や企業に与えるプラスの影響をチェックしましょう。

応募者の質が向上する理由

企業のネガティブな面を提示した際、入社をためらう求職者もいるでしょう。しかし、それでも採用を希望する応募者は、より企業とのマッチング度が高い人材といえます。

つまり、企業の求める人材が集まりやすくなり、応募者全体の質が向上するのです。

早期離職の防止につながる仕組み

早期離職の原因は、就職前のイメージと入社後の実態との間に生じるミスマッチが大きいことにあります。

ミスマッチが大きいと、仕事へのモチベーションが下がり、早期離職につながりやすいのです。

RJPを活用した採用では、企業のありのままの姿を求職者に示すため、入社後のミスマッチやそれに伴う早期離職を防げます。

企業にとって新入社員の早期離職は深刻な問題です。せっかく費用をかけて採用しても、入社して数か月ほどで退職してしまえば損失になってしまいます。そこで本記事はそんな現状の中で注目が高まっている「エルダー制度」に関して、目的やメリット・導入事例を[…]

自社の信頼度が高まる経緯

企業の魅力だけを求職者に伝えていると、入社後マイナス面を感じた際に「聞いていなかった」と、不信感や不満につながるでしょう。

反対に、ネガティブなポイントをありのまま伝えると、誠実な企業である印象を持たれやすく、求職者の高い信頼を得られます。

RJPの制度的なデメリットとその向き合い方

RJPの導入を検討する際、メリットに目を向けるだけでなく、デメリットを把握しておくことも大切です。

ここでは、RJPのデメリットと導入時の向き合い方について見ていきましょう。

応募者数が減る可能性はなぜ起きる?

ネガティブな内容を含めて企業のあり方を示した場合、ポジティブな情報だけを開示したときに比べ、採用を希望する求職者の離脱を促します。

その結果、RJPを導入すると応募者の質が高まる一方で、人数自体は減ってしまう可能性が生じるのです。

ネガティブ情報の開示がブランドに与える影響

RJPでネガティブな情報を開示すると、企業のイメージ悪化を招きかねません。

採用情報は一般に広く公開されることから、求職者だけでなく、取引先や顧客の目に留まることもあるでしょう。

RJPでは、ポジティブな印象とマイナスイメージのバランスに注意するなどし、企業ブランドへの影響を考慮する必要があります。

RJPの適用に向かない企業とは?導入前の見極め基準

RJPは、全ての企業に向いているわけではありません。例えば、もともと応募者数の少ない企業がRJPを利用すると、必要な人材を集められない可能性があります。

慢性的に人手不足を抱えている企業でのRJP導入は、慎重に行うべきでしょう。

反対に、安定的に十分な応募者を獲得できる企業が、求める人材をピンポイントで採用したい場合などにRJPは向いています。

応募者の確保や、ネガティブな情報がブランドへ与える影響を踏まえて、導入を検討しましょう。

RJP導入のための5つの実践ガイドライン

RJPの実践には、5つのガイドラインが提唱されています。

- RJPの目的を求職者に示し、嘘のない情報提供を行う

- 提供する情報に適したメディアを使用し、信頼できる情報を提供する

- 現役の社員によるリアルな情報提供を実施する

- 組織の実態に合わせて、開示する良い情報と悪い内容とのバランスを考慮する

- 1~4に則った情報開示を、採用活動の早い段階で行う

ここでは、RJPを導入する際に、ガイドラインに沿って行うべきことを具体的に紹介します。

職場のリアルを正確に洗い出す情報収集

まずは、職場環境や現場での業務内容における、正確な情報の洗い出しが大切です。

採用を担当する人事部を中心に、各部署のリーダーや実務担当者から、リアルな情報を引き出すことがRJPの土台となります。

仕事の流れや業務で使用するツールだけでなく、やりがいや社内の雰囲気、負担になり得る要素など、求職者に必要な情報をまとめましょう。

ネガティブ情報も含めたバランスの取れた伝え方

ネガティブな情報を含めて開示するうえで、ポジティブな内容とのバランスは重要です。

マイナスイメージを先行させないためには、ポジティブな内容を7~8割ほどとし、ネガティブな内容は2~3割に留めるのが良いでしょう。

求人媒体・面接プロセスへの落とし込み方

RJPにより企業のありのままの様子を、いかにして求職者に届けるかも検討しなければなりません。

説明文による紹介だけでなく、社員へのインタビュー動画や業務の様子がわかる映像コンテンツも有用です。オンラインで採用を進める場合には、Webコンテンツの活用が鍵となるでしょう。

また、情報を発信する時期も重要です。本格的な面接を始める前にRJPを取り入れた面談を行い、業務の状況を伝える機会を早い段階で設けるのも有効な手段です。

求人への応募者を増やす方法として、採用サイトや採用パンフレットに社員インタビューを掲載する企業が多く存在します。自社の魅力をアピールするためにも社員インタビューの掲載は、とても有効な手段といえます。 せっかく社員インタビューを作成する[…]

人事と現場が足並みを揃える体制構築

採用を担当する人事と、配属先の部署との足並みが揃っていないと、入社後にミスマッチが生じかねません。

人事や配属先などの関係者同士で情報を共有し、求める人材や仕事内容について、社内での事前の擦り合わせが大切です。

RJP導入後の成果を測定するためのKPI(重要業績評価指標)の設計

RJPの効果は、KPI設計により測定可能です。KPIとは「Key Performance Indicator」の頭文字から成る略語で、重要業績評価指標とも呼ばれます。

採用におけるKPIでは、求人募集から入社までに行われる書類選考や面接、内定といった工程ごとに、応募人数や通過率など詳細な数値目標の設定を行い、進捗を測定します。

RJPの効果を判断する基準となるでしょう。

各企業では事業を行う際に、一般的には目標達成のためのKPIを設定しています。 基本的には決められたスケジュール感で、どれだけの売り上げや成果を上げられるかをもとに、KPIは決められます。そんなKPIですが、実は採用活動においても非常に[…]

RJP導入・実践時に注意すべき3つのポイント

ここからは、RJPを導入・実践する際に、注意すべきポイントを紹介します。RJPを踏まえた具体的な取り組み方を押さえておきましょう。

ネガティブ情報の印象を変える“伝え方”

ネガティブな情報を伝える際は、伝え方の工夫も欠かせません。

例えば「繁忙期には残業や休日出勤が発生する」と単に伝えるだけでは不十分です。

「規定に沿って残業代が支払われる」「休日出勤が発生した場合、代休を取得できる」といった内容を加えるなど、ネガティブな印象で終わらせないようにしましょう。

現場とのズレを防ぐ社内連携の工夫

人事と現場との認識のギャップは、入社後のミスマッチにつながるため、社内でいかに連携を図れるかは重要です。

具体策として、面接の場に人事だけでなく現場部門の担当者が同席するといった方法が有用でしょう。

形骸化を防ぐ“振り返りと改善”の習慣

RJPによる採用方法は、体制を一度構築して終わりではありません。職場の制度や環境の変化に合わせた見直しが常に求められます。

形骸化を防ぐには振り返りと改善を習慣化し、継続的な運用を実現する体制づくりが必要です。

RJPの実践企業の事例と成果

最後に、RJPを実践している企業例を紹介します。RJPを取り入れた成果についても確認しておきましょう。

新卒採用でRJPを導入した事例【ノバレーゼ】

新卒採用にRJPを導入している企業に、ブライダル事業を行う株式会社ノバレーゼがあります。

採用担当者や現場の社員、マネージャーとの面談を10回まで行える「面談用パスポート」を求職者に支給するのが特徴です。

志望度の高い人材ほど面談を繰り返し、その過程で企業への愛着や忠誠心が芽生えるといわれています。

また、質問には全て誠実に回答するとしたうえで、実際に現場を見せ、求職者が自身で入社意志を固められるよう促しています。

中途採用でのRJP活用事例【エン・ジャパン】

求人情報メディアの運営で知られるエン・ジャパン株式会社は、RJPを活用した「体感転職プログラム」を実施しています。

職場体験を通して、企業・仕事内容・社員に対する求職者の理解を、入社前に深めることが目的です。

具体的には、朝礼への参加から始まり、打ち合わせや電話対応など、実際の業務を行います。

入社を促進するためだけではなく、良い面・悪い面を含め職場のリアルな姿を見てもらい、入社したいかどうかを求職者に再検討させることが狙いです。

導入後の離職率・満足度の変化は?

エン・ジャパン株式会社では、RJPを活用した「体感転職プログラム」を導入した結果、早期離職率が減少したことが明らかになりました。

プログラム導入前は中途入社メンバーの37%が1年以内に退職していたといいます。

一方、導入後はプログラムを体験して入社した人材に関しては離職率0%となっており、RJPの効果が表れているといえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

RJPに関して、読者の方からよくいただくご質問とその回答をまとめました。導入を検討する際の参考にしてください。

Q1. RJPとは何の略ですか?

RJPは「Realistic Job Preview(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)」の略で、求職者に対して仕事の良い面だけでなく、課題や厳しさも含めてリアルな情報を事前に伝える採用手法を指します。

Q2. RJPにはどのような効果がありますか?

主に次の4つの効果があるとされています。

-

セルフスクリーニング効果:応募者が自分に合うか判断できる

-

ワクチン効果:ネガティブ情報で入社後のショックを軽減

-

コミットメント効果:納得感のある入社で定着しやすい

-

役割明確化効果:業務内容を事前に理解できる

Q3. RJPを導入すると応募者は減りますか?

はい、ネガティブな情報も開示するため、一定数の応募者離脱はあります。ただし、その結果、企業文化や仕事内容にマッチした質の高い人材が残りやすくなります。

Q4. 中小企業でもRJPを導入できますか?

はい、導入可能です。現場の社員によるリアルな説明や、業務内容・社風を動画やインタビューで伝えるなどの工夫を取り入れることで、効果的にRJPを運用できます。

Q5. ネガティブな情報はどの程度伝えるべきですか?

一般的には、ポジティブ情報:ネガティブ情報の比率を7:3程度に保つとバランスが良いとされています。伝え方も工夫し、課題に対してどのように対応しているかをセットで説明するのが効果的です。

まとめ

RJPは入社後のミスマッチおよび早期離職を防ぐうえで、大いに役立ちます。採用手法に導入する際は、ネガティブな情報の伝え方やバランスに注意しましょう。

また、採用希望者の増加と質の向上のどちらを重視すべきか、適切に判断することが重要です。採用希望者の質を向上させたいなら、RJPの導入がおすすめです。

自社に合った採用手法を見極め、離職率の改善を図りませんか。

人事を行う中で避けたいことのひとつとしてあげられるのは、ミスマッチではないでしょうか?企業と求職者に相違が生まれてしまうと、早期離職に繋がります。 離職以外にも、採用後のトラブルを未然に防ぐため活用できるのがリファレンスチェックです。[…]