若者の雇用促進を目的として、若者雇用促進法が施工されました。若者雇用促進法を正しく理解していないと、ペナルティを受ける可能性もあるため注意しましょう。

そこで今回は、若者雇用促進法はいつから始まったのか、企業はどのような取り組みをすべきなのかなどを解説します。

また優秀な人材確保に有利になるユースエール認定の条件やメリット・デメリットについてもまとめました。

人事担当者がすぐにできるチェックリストも用意したので、最後までチェックして若者雇用促進法を採用活動の味方につけましょう。

– ユースエール認定制度の基準と申請に必要な情報がわかる

– 若手採用で重視すべき社内環境や情報開示の内容がわかる

– 若手人材の採用強化を目指している企業の採用担当者

– ユースエール認定の取得を検討しているが、内容を理解しきれていない人

若者雇用促進法とは?

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)とは、若者の雇用促進や能力を発揮できる環境の整備などを目的とした法律です。

勤労青少年福祉法の一部を改正し、2015年10月1日より順次施行されています。職場情報の提供による若者の早期離職抑制や若者の雇用管理を評価するユースエール制度などが主な内容です

厚生労働省の青少年雇用対策基本方針によると、若者雇用促進法の対象年齢は、15~34歳です。また、個々の施策や事業の運用状況に応じて、45歳未満まで対象者となる旨も記載されています。

法律ができた理由と背景

若者雇用促進法が制定背景の1つとして考えられるのは、若者の雇用問題です。

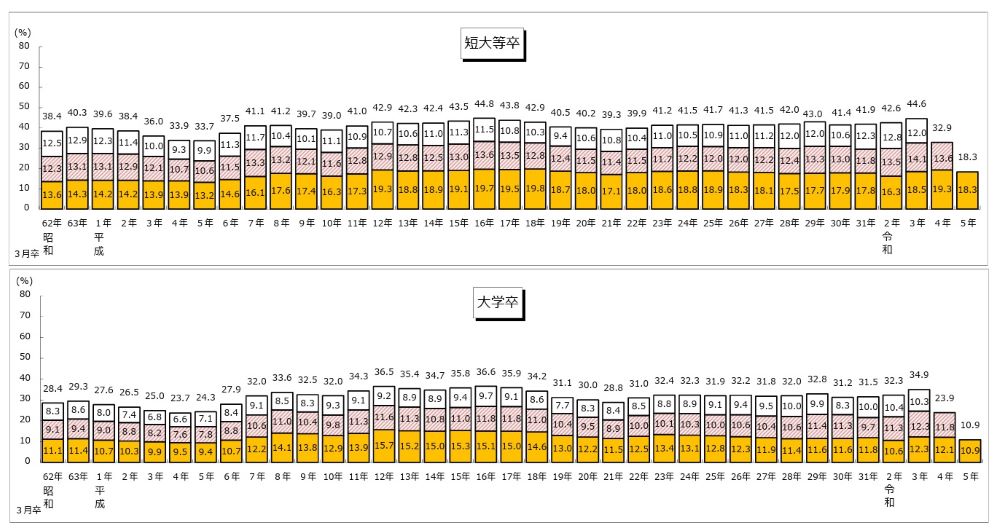

厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移」のデータを見ると、2014年に就職後3年目までに離職した人の割合は、短大など卒が41.3%、大学卒で32.2%と、若者の早期離職者が多かったことがわかります。

画像引用:新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移

画像引用:新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移

早期離職の原因として考えられるのは、採用のミスマッチです。企業と働き手の間の認識のズレがあると「想像していた仕事と違う」と、早期離職へつながってしまう可能性があります。

そこで、労働条件に加えて平均勤続年数や研修内容、就労実態などの情報開示を行うよう若者雇用促進法にて定められています。

若者雇用促進法で企業が知っておくべきこと

では、企業はどのような取り組みをすべきなのでしょうか。若者雇用促進法に基づく指針に従って企業がやるべきことや知っておきたいことを詳しく見ていきましょう。

職場情報をわかりやすく開示することが義務に

1つ目は、職場情報の積極的な提供です。新卒者の募集を行う企業は幅広い情報提供努力が義務づけられています。また、応募者から求められた場合、企業は以下の3つのうち1つ以上を情報提供しなければなりません。

- 募集や採用に関する状況(例:直近3事業年度の新卒採用者および離職者数など)

- 職業能力の開発や向上に関する状況(例:研修の有無および内容など)

- 企業における雇用管理に関する状況(例:前事業年度の有給休暇の平均取得日数など)

若者雇用促進法に則り積極的に情報提供するのが望ましいため、ホームページや求人票へ記載するのが良いでしょう。

違反企業はハローワークで求人できない?

労働関係法令に関する一定の違反があった場合、ハローワークへの求人を掲載できなくなってしまうのも若者雇用促進法での取り決めの1つです。

1年間に2回以上同一条項の違反指摘をされた企業や、法に反した長時間労働を繰り返している場合などが当てはまります。

ハローワーク以外の職業紹介事業者においても、求人の不受理が望ましいと定められているため、応募者確保のためにも労働関係法令は厳守すべきです。

職業紹介事業へ求人申し込みを行う際は、自己申告書の記入を求められる場合もあります。

新卒扱いは卒業後3年以内までOK

若者雇用促進法において、卒業後3年間は新卒として扱うことができます。また、できる限り上限年齢を設定しないよう努めることとしています。

新卒採用枠を広げることで、意欲や能力がある既卒者を採用できる機会をつくるのが目的です。

内定取り消しやハラスメント対策も重要ポイント

若者雇用促進法によって内定取り消しやハラスメントに関する努力義務も定められています。

企業は、職場においてハラスメントを抑制する方針を明確化しなければなりません。さらに、就活生などに対する言動も同等の方針を示す必要があります。

また、内定取り消しを行う際にも十分に注意しましょう。社会的通念上相当でない内定の取り消しが行われないよう努めることが大切です。

近年では、「メンタルヘルス」という言葉を耳にする機会も増えました。厚生労働省によると、メンタルヘルス不調者が休職・退職している事業所は年々上昇傾向にあるという調査結果もあります。 従業員の心の健康を守り、定職率を上げるためには、企業の[…]

「ユースエール認定制度」ってどんな制度?

ここからは、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)について解説します。

若者の積極採用や育成、雇用管理などを優れた形で行っている中小企業を厚生労働大臣が認定するのがユースエール制度です。若者雇用促進法におけるユースエール制度の認定基準をチェックしましょう。

若者の採用・育成に力を入れている企業が対象

ユースエール認定制度は、学卒求人などの若者向けに正社員の求人募集を行っている企業が対象です。

学卒求人とは、卒業後少なくとも3年以内の既卒者の応募が可能な求人を指します。また、若者の採用や人材育成に積極的に取り組んでいることが条件です。

職場環境が整っている中小企業が認定される

ユースエールの認定を受けるには、職場環境の整備が必須です。以下の条件をすべてクリアしていなければなりません。

- 「人材育成方針」「教育訓練計画」の策定をする

- 正社員として雇用した新卒者などの直近3事業年度の離職率を20%以下にする

- 前事業年度の正社員月平均所定外労働時間を20時間以下にする

- 前事業年度の正社員月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がゼロである

- 前事業年度の正社員が年間付与日数に対して平均70%以上または年間平均10日以上の有給休暇を取得している

- 直近3事業年度で育児休業などの取得が男性1人以上または女性75%にする

情報公開や雇用管理の工夫が求められる

ユースエールの認定基準では、直近3事業年度の新卒採用者数や離職率など若者雇用情報の公表が求められています。

そのほか、過去3年の間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないなどの条件があるため、情報公開や雇用管理の工夫が必要です。

ユースエール認定企業のメリットと注意点

ユースエールの認定を受けると企業にとってどのようなメリットがあるのか具体的に見ていきましょう。

認定マークで優良企業としてアピールできる

ユースエール認定企業では、認定マークの使用が許可されます。商品や広告などに認定マークを付けられるため、厚生労働大臣によってユースエール認定を受けている優良企業であるとアピールが可能です。

また、厚生労働省運営の若者雇用促進総合サイトへの情報掲載や、都道府県労働局やハローワークが催す就職面接会などで積極的に紹介してもらえます。

正社員を希望している就職活動者とつながる機会が増え、優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。

助成金・低金利融資・加点評価など優遇がある

ユースエール認定企業は、金銭面での優遇が受けられる場合もあります。受けられる優遇について以下の表にまとめました。

| 優遇措置 | 事業 | 内容 |

| 低利融資 | 株式会社日本政策金融公庫 | 働き方改革推進支援資金利用時に、基準利率より-0.65%で融資を受けられる |

| 加点評価 | 公共調達 | 公共調達の際にワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の項目などで加点評価の対象となり得る |

| 優遇措置 | 一部の地方公共団体 | 地方公共団体が行う補助金や奨励金、融資制度などにおいて優遇措置が設けられているケースがある |

申請や認定基準のハードルとデメリットにも注意

ユースエール認定の申請には、所定書類の準備をし、事業主の住所管轄の都道府県労働局へ提出またはe-GOVより電子申請する必要があります。審査に通過すると、さらに企業情報報告書と写真の提出が求められます。

認定を受けるためには、企業体制の整備や必要書類の準備などしなければならないことが多く、ハードルが高いのも事実です。企業にとって負担が大きくなりすぎてしまうケースもあるので注意しましょう。

また、求職者は「厚生労働大臣からの認定を受けた企業」に期待を抱いています。期待値が上がっている分、実態が伴わないと入社後にがっかりされてしまう可能性が高くなるのもユースエール認定企業のデメリットです。

ミスマッチを防ぐためにも、選考段階で企業の実態を正確に伝えるよう工夫しましょう。

入社後のミスマッチや早期離職を防ぎたいと考えている人事担当者の中には、「RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)」という採用手法に関心を持っている方も多いのではないでしょうか。 しかし、RJPの意味や効果がよくわからず、自社に導[…]

若者雇用促進法を守ることで得られる企業のメリット

つづいて、若者雇用促進法を守ると得られる企業にとってのメリットを3つまとめました。

採用のミスマッチを減らし、定着率アップ

若者雇用促進法は、幅広い企業情報の提供を行わなければなりません。応募者は、企業の詳細情報を知った上で選考活動にうつるため、ミスマッチの抑止につながります。

その結果、長く働ける人材が増え、生産性向上が目指せるでしょう。

若手人材からの信頼を得やすくなる

若者の雇用や育成など職場環境を整える必要があるため、若手からのイメージアップが期待できます。

さらにユースエール認定企業は、ハローワークからの採用活動サポートも受けられるため、より多くの求職者に企業を認知してもらえるでしょう。

企業の知名度が上がると、その分良い人材とつながる可能性が高くなります。

法令遵守企業として企業価値の向上にもつながる

若者雇用促進法を守っている企業は、若者の育成環境が整っていると言えます。そのため求職中の若者から選ばれる企業になるでしょう。

また、法令を厳守できる優良な企業として印象づけられ、企業の価値を高められる点も若者雇用促進法を守るメリットです。

人事担当者が今すぐできるチェックリスト

最後に、若者雇用促進法を守るために人事担当者ができるチェックポイントを紹介します。

求人票に労働条件や職場情報を明示しているか

まずは、求人票の内容をチェックしましょう。求人表には、労働条件や職場情報を正確に記載する必要があります。

とくに若者雇用促進法では、固定残業代を採用する場合、時間超過分や深夜労働分の追加支払いなどが明示すべき項目なので注意しましょう。

卒業後3年以内の応募を新卒として受け入れているか

若者雇用促進法における新卒者は、卒業後3年以内の既卒者も含んでいます。卒業後3年以内の既卒者も新卒採用枠へ応募できるよう体制を整えましょう。

内定取り消しのルールが整備されているか

客観的に見て合理的な理由のない内定取り消しは無効となります。また、ユースエール認定では、過去3年の間に新卒者の内定取り消しをしていないことが条件です。

企業都合で内定を取り消すことがないよう、注意して採用活動を行いましょう。

ハラスメント対策や相談窓口があるか

ハラスメント防止のために措置が講じられているかも大切なチェックポイントです。

職場での対策はもちろん、就活生やインターンシップ生などに対するハラスメントも同様の措置が必要となります。

企業内で対策がされているか、相談窓口が設置されているか確認してください。ない場合は、ハラスメント対策を行うよう働きかけましょう。

ユースエール認定の条件に近いか自己チェックしてみる

自社がユースエール認定条件を満たしているか一度チェックしてみるのもおすすめです。

ユースエール認定企業セルフチェックシートは、労働局のホームページで公開されている都道府県もあるため、ぜひ調べてみてください。

青少年雇用情報シートを準備・更新しているか

若者雇用促進法における青少年雇用情報シートとは、ハローワークで新卒求人申し込みの際に活用が推奨される青少年雇用情報を提供するための用紙です。

厚生労働省のホームページよりシートをダウンロードして活用してください。記載内容に変更がある場合、更新を忘れずに行いましょう。

まとめ

若者雇用促進法は、採用活動におけるミスマッチを減らしたり、求職者からの信頼を得られたりと、企業にとってもメリットがある法律です。

情報開示や職場環境の整備など、正しい取り組みを行うよう心がけましょう。また、ユースエール認定制度を活用したい企業は、認定条件を整理しておきましょう。

採用活動におけるミスマッチを減らし、自社で長く活躍する人材確保に、若者雇用促進法をお役立てください。

優秀な人材を確保するため、人事ポリシーの導入を考える企業も多いでしょう。企業の考え方やビジョン、企業の求める人物像を明らかにするために、人事ポリシーの策定は重要となります。 しかし、実際は「作り方が分からない」「作る時のポイントは?」[…]