企業側が「やりがいを感じて業務に取り組んでほしい」と願うことや、社員側が「やりがいを感じながら業務に取り組む」ことは、ごく自然なことです。その一方で、「やりがい」が従業員を悩ませる「やりがい搾取」へと繋がるケースがあります。

従業員のやりがいを盾にして、低賃金や長時間労働を正当化してしまう企業体制は危険といえます。

この記事では、やりがい搾取とは何かをはじめ、やりがい搾取に繋がる企業側と従業員側の原因や、防止するための対策についてわかりやすく解説します。

– 企業側・従業員側の要因からやりがい搾取がなぜ起こるのかを理解できます

– 実際の調査データやチェックリストをもとに、自社の現状を評価する視点が得られます

– 理念ややりがいを重視した運営をしているが、現場とのギャップを感じている管理職

– 従業員の離職が続き、その背景に組織文化や制度の課題があるのではと感じている方

やりがい搾取とは?

まずは、やりがい搾取とは具体的にどういう状況か、以下で詳しく解説していきます。

やりがい搾取とはどんな働き方を指すのか

やりがい搾取とは、仕事に対する信念、やる気、充実感、達成感など、従業員の「やりがい」を盾にして安い賃金や長時間労働といった不適切な労働環境を正当化し、労働を強要することを指します。

この「やりがい搾取」は、東京大学大学院教育学研究科教授の本田由紀氏が、2007年頃に出した著書などで使用しはじめた造語です。

特に、若年層や福祉・保育など特定の業界で起こりやすく、従業員の素直なやる気や熱意を利用して、過度な負担をかけたり不利益を押し付けたりする点が特徴といえます。

「搾取」と「やりがい」の違いをわかりやすく解説

本来、「やりがい」とは、仕事や業務を通して得られる充実感や達成感など、ポジティブな感情やその理由を指します。

対して、「搾取」は、文字通り「しぼりとる」を意味しており、労働者が本来得るはずの利益が得られず、不当に奪われることです。

たとえ同じ仕事をしていても、それぞれの価値観などにより「やりがい」は変わります。

例えば、介護職などの場合、利用者家族やご本人からの感謝の言葉、介護技術など自己成長を実感することで感じられるケースがあります。

あくまで「やりがい」は、労働する側の内面的な感情により変化するといえるでしょう。

ブラック企業との違いは何か?線引きポイントを確認

低賃金や長時間労働というと「ブラック企業」を思い浮かべる方もいるでしょう。やりがい搾取とブラック企業は、似たような関係性にあります。

一般的にブラック企業は、労働法に違反する働き方を強いる企業のことです。

対して、やりがい搾取は、ただ劣悪な労働環境におくのではなく、「やりがい」という従業員の心理的要素を利用して不当な働き方を強制する点が違いのポイントでしょう。

近年「ゆるブラック企業」という言葉が、メディアなどでも取り上げられ話題になっているのはご存じでしょうか。 ゆるブラック企業が生まれた背景には、働き方改革の推進やパワハラ防止法などが大きく関わっているとされています。 この記事では[…]

厚労省:若年層の離職理由にも見える“やりがい”と待遇のギャップ

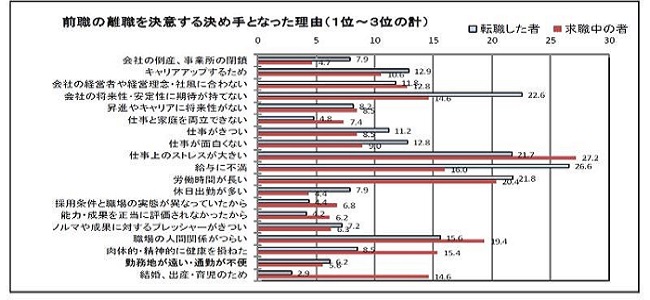

2024年に厚生労働省が発表した『令和5年雇用動向調査結果の概況』によると、男女とも若年層の転職理由として「労働時間、休日等の労働条件の悪さ」「給料等収入の少なさ」などの理由が多い傾向にあります。

また、2007年に労働政策研究・研修機構が発表した『若年者の離職理由と職場定着に関する調査』では、「給与に不満」「労働時間が長い」という理由が上位にあがる一方、「仕事がきつい・面白くない」といった理由は比較的低い傾向にあることがわかります。

これは、特に若い世代において、仕事への「やりがい」に見合う「待遇」との間にギャップが生じている可能性を示しているといえるでしょう。

画像引用:厚生労働省 若者の離職理由

企業側に見られるやりがい搾取の原因

やりがいを利用して、不当な労働環境に従業員をおくやりがい搾取。ここでは、企業側に見られるやりがい搾取の原因について解説します。

経営目線のコスト最優先主義が背景にある

やりがい搾取の原因に経営目線のコスト最優先主義が挙げられます。企業経営の安定や向上を考えると、不要なコストの削減は重要な要素の一つです。

しかし、過度になるとやりがい搾取が横行する原因になり得ます。例えば、やりがいを盾にして低賃金や長時間労働を強いることにより、人件費の削減が可能になってしまいます。

経営状況を考えた結果、やりがい搾取に繋がってしまう可能性があるのです。

理念や情熱の押し付けが制度をゆがめる

企業理念の浸透や仕事への情熱は、生産性向上など組織の底上げのためには必要不可欠な要素といえます。

しかし、「仕事にやりがいを見つけるべき」「報酬よりも自己成長の方が大切」と、過度な価値観を押し付けることが、正当な報酬や休暇といった制度をゆがめてしまうケースがあります。

報酬設計が曖昧なまま評価されていない

やりがい搾取の原因として、報酬設計が曖昧で従業員の実績などが適切に評価されていない点も挙げられます。

報酬や評価が見合っていなければ、どれだけ充実した仕事であっても従業員は「努力が無駄」となり、やりがい搾取と感じられてしまうでしょう。

従業員側にある“搾取されやすい”要因

たとえ同じ労働条件であっても、やりがい搾取されやすい場合とそうでない場合があります。ここでは、従業員側の搾取されやすい要因について解説します。

自己犠牲を美徳としやすい人ほど危険

「会社のためになるなら自分が…」というような、自己犠牲を美徳としやすい人ほど危険なため注意が必要です。

特に、そのようなタイプの従業員は、仕事熱心で責任感が強い傾向にあります。与えられた仕事に対して、自身のプライベートや健康などを犠牲にして真面目に取り組む姿勢が、やりがい搾取へと繋がるケースがあります。

「自分がやらなければ」「上司の期待に応えたい」という気持ちから、無理な労働条件でも受けれてしまうことがあるのでしょう。

若手が“成長したい”気持ちで無理をしがち

「成長したい」と熱い気持ちで仕事に向き合おうとする若手社員も、無理のある労働条件を受け入れてしまう傾向にあります。

「一日でも早く即戦力になって、役に立ちたい」「早く独り立ちしたい」という気持ちが、やりがい搾取に繋がるのです。

そもそも新卒社員や未経験の転職者などの場合、経験が浅いため、不当な労働条件でも「これが当たり前」と思い、働き続けてしまうケースも少なくありません。

ノーと言えない組織文化が悪循環を生む

上司からの命令を重視するなど、「ノー」と言えない組織文化が悪循環を生む場合もあります。

上司や同僚からの依頼や要求を断れない雰囲気が漂う職場環境では、すでに大量の仕事を抱えていたとしても、ノーと言えずに依頼を引き受けてしまうことが多くなります。

結果、通常業務の時間ではさばけずに、残業や休日出勤が当たり前となり、やりがい搾取へと繋がってしまうのです。

業界や職種によって起こりやすい背景

業界や職種によって、働く環境は大きく異なります。ここでは、業界や業種によって、やりがい搾取が起こりやすくなる背景について解説していきます。

福祉・介護:使命感と人手不足のバランス崩壊

福祉や介護といった業界は、日常的にやりがいを実感しやすい職種の一つです。使命感を持って働く人材が多い反面、低賃金や過酷な業務内容による人手不足が大きな問題になっているのも事実です。

例えば、福祉・介護職などの場合、介護する相手との深い関わりにより、「人の役に立っているんだ」という認識から、労働に見合っていない条件でも受け入れて働くケースが多いのでしょう。

達成感や使命感が、結果的にやりがい搾取を生み出す要因になってしまいます。

アパレル・販売:好きを理由にした低賃金構造

やりがい搾取が起こりやすい業界として、アパレル・販売業なども挙げられます。

このような業界では、「ここのブランドが昔から好き・憧れている」といった「好き」という気持ちが原動力となって働くケースが多くあります。

好きを理由にした低賃金を許容してしまいやすくなるため、注意が必要です。

エンタメ・制作系:夢と引き換えの過酷な労働

エンタメ・制作系の業界も夢があり、やりがいのある仕事と認識されることが多いでしょう。

華やかな仕事に見える反面、過酷な長時間労働や不規則な生活スタイルが当たり前となりやすい業界でもあります。

そして、エンターテイメントを創りあげる情熱や夢と引き換えに、過酷な労働を受け入れてしまい、やりがい搾取へと繋がる傾向にあります。

やりがい搾取を防ぐために人事ができること

やりがい搾取に関して、これまで成功していた企業としてのやり方を「正しい」と思いこむことが、従業員の不満を高めることに繋がります。やりがい搾取になりやすい企業の体質を改善することも重要といえるでしょう。

ここでは、企業がやりがい搾取を防ぐためにできる取り組みについて解説します。

【チェックリスト】やりがい搾取の兆候を見抜く6つの質問

まずは、やりがい搾取の兆候を見抜く質問をチェックしてみましょう。

- 従業員の超勤時間を確認しているか

- サービス残業が常態化していないか

- 企業は残業を少なくする取り組みを行っているか

- 従業員の有給休暇申請を快く許可しているか

- 定期的に昇給を行っているか

- 労働環境や給料面に関する従業員の不満に耳を傾けているか

上記で挙げた内容について「はい」と答えられれば、従業員にとって適した労働環境を整えられているといえるでしょう。

やりがい搾取に繋がらないよう、特に法令に関わってくる内容は早急に改善する必要があります。

例えば、残業を少なくする取り組みとしては残業事前申請制を導入する方法などがあり、企業・従業員双方が時間管理を徹底して行うことができます。

理念と評価制度を切り分ける仕組みを整える

やりがい搾取を避けるため、理念と評価制度を切り分ける仕組みを整える必要があるでしょう。

企業理念は、共に働いてもらうために重要なものといえますが、あくまでも企業の在り方や方向性を示すためのものです。具体的な業務やそれによる成果や能力を評価するための制度とは、明確に切り分ける必要があります。

やりがい搾取を生じさせないため、社内アンケートやヒアリングで従業の声に耳を傾け、定期的な人事評価の見直しや評価基準の明示などを徹底するといいでしょう。

役割等級制度とは、社員に任せる役割に応じて評価や報酬を決める人事制度のことです。 既存の等級制度とは異なり、役割等級制度の導入は社員の仕事に対する主体性を向上させたり、効率的な人材育成が可能になったりと魅力的な点がさまざまです。 […]

相談ルートの明文化と現場への浸透を図る

業務に関すること、業務時間に関することなど、従業員が気軽に安心して相談できる窓口を設置することも、やりがい搾取の防止へと繋がります。

ただ設置するのではなく、従業員が利用しやすいよう社員に周知し、相談しやすい環境を整えることが大切です。

まとめ:やりがい搾取の原因を理解して、働きやすい職場へ

やりがい搾取とは、従業員の前向きな気持ちを利用し、不当な労働条件のもと働くことを正当化することを指します。

やりがい搾取は、企業にとって労働環境を悪化させる危険信号といえます。

やりがい搾取を防止するには、企業理念と評価制度を切り分けるほか、従業員が安心して相談できる環境を整えることが重要です。

この記事を参考に、健全な「やりがい」で業務に取り組める企業を目指しましょう。

人事評価制度が活かせているかいまいち実感がなかったり、従業員に会社の方針が浸透していないのではと感じたりしませんか? せっかく運用している人事評価制度も、従業員のモチベーション向上や会社の成長に活かせていなければ意味がありません。 […]