「静かな退職」という言葉をご存じでしょうか。英語では「Quiet Quitting」と 表現され、実際に退職するわけではなく、キャリアアップや昇進を目指さず、与えられた業務のみ行う働き方を指します。

過度な負担を避け、仕事と私生活のバランスを大切にしたいといった考えから、近年日本では20代・30代の若い世代を中心に広がりを見せています。

この記事では、静かな退職が起きる背景や、そうした傾向が見られやすい世代・職種の特徴、企業側として取るべき対応策などについて詳しく解説します。

人材の定着やエンゲージメント向上を考えるうえでも参考になる内容ですので、人事ご担当の方はぜひご一読ください。

– 世代別・職種別に静かな退職が起こりやすい傾向や特徴がわかります

– 中小企業でも実践できる具体的な予防策や対応方法を知ることができます

– Z世代や中高年社員のモチベーション管理に悩んでいる中小企業の人事担当者

– 現場で使える実践的なマネジメント手法やチェックリストを探している方

静かな退職とは?

静かな退職とは、会社を辞めずに昇進を目指さず、最低限の業務だけを行う働き方を指します。

まるで退職が決まっているかのように、過剰な期待やプレッシャーを感じずに、心にゆとりを持って働くスタイルが特徴です。

仕事と私生活のバランスを重視する考え方です。アメリカのブライアン・クリーリー氏によるSNSがきっかけで、テレビやニュースでも話題になっています。

静かな退職が起こりやすい世代や職種の特徴

静かな退職は、特定の世代や職種で顕著に見られることがあります。いったい、どのような傾向なのでしょうか。

Z世代に多い“仕事はほどほど”の価値観とは

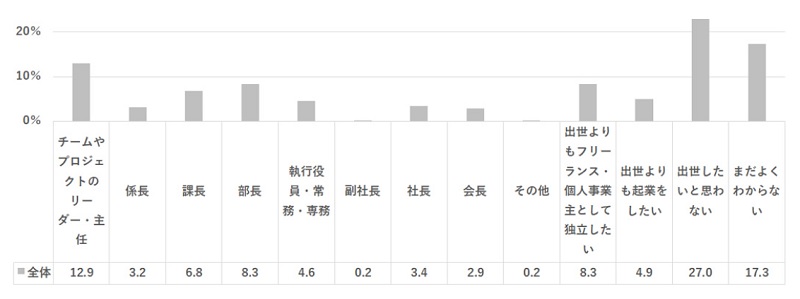

マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」が、18〜26歳の男女を対象に2023年に実施した「Z世代の仕事に関する意識調査」によると、回答者のうち27%が「出世したいと思わない」と考えていることが明らかになっています。

多くのZ世代は「仕事はほどほどに」といった考えを持ち、燃え尽き症候群や過度なストレスを避けるため、意図的に仕事から一定の距離を保つ傾向があります。これは単なる怠惰ではなく、自己防衛の一環でしょう。

また、職場環境や業務負担に対する不満から、心身の健康や私生活の充実を優先する姿勢が見られます。責任の重さや長時間労働への不満が、出世を望まない理由として挙げられており、今後は「出世しない」といった選択がさらに広がるかもしれません。

画像引用:SHIBUYA109 lab.Z世代の仕事に関する意識調査

40代・50代(中高年)が静かな退職を選ぶ理由

40代・50代が静かな退職を選ぶ背景は、Z世代とは少し異なります。

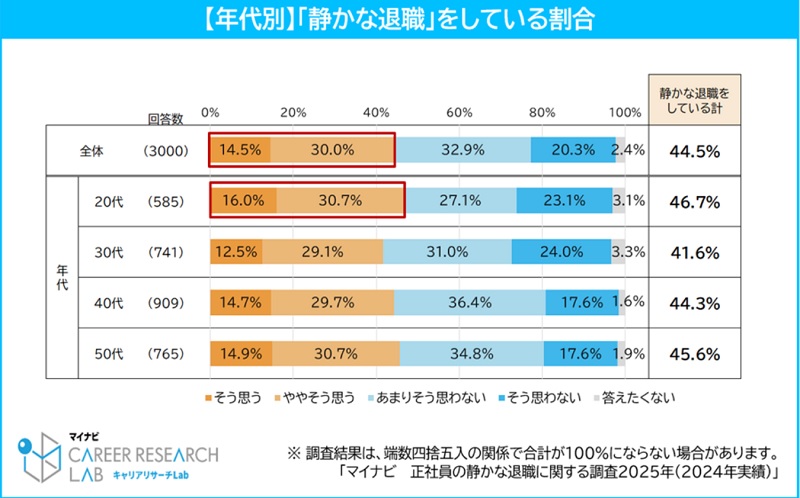

株式会社マイナビが実施した「正社員の静かな退職に関する調査2025年(2024年実績)」によると、「静かな退職をしている」と回答した割合は、40代で44.3%、50代で45.6%にのぼりました。中高年層においても、仕事と一定の距離を置く人が存在するのです。

この世代に多く見られるのは、職場や業務とのミスマッチから意欲を失い、積極的な姿勢を手放すケースです。人間関係や仕事内容が合わず「このままでは毎日が無意味に過ぎていく」といった虚無感や不満を抱えてしまう場合があります。

また「努力してきたのに評価されなかった」「報われなかった」という経験が、諦めの気持ちにつながり、静かに仕事への距離を置くようになる人もいるようです。

企業側がこうした背景を理解することで、中高年層のモチベーション低下や離職の兆しに、より早く気づける可能性があります。

画像引用元:株式会社マイナビ【年代別】「静かな退職」をしている割合/正社員の静かな退職に関する調査2025年(2024年実績)

職種別で見る「静かな退職」が起きやすい環境とは

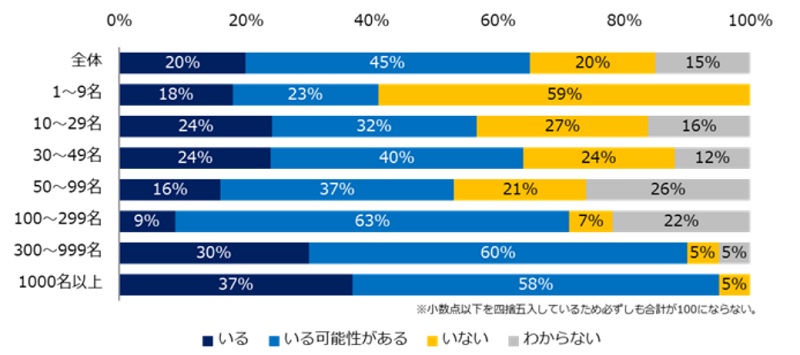

エン・ジャパンが2025年に行った「静かな退職」についての調査によると、企業の人事担当者の約65%が「静かな退職をしている可能性のある社員がいる」と回答しました。

画像引用元:エンジャパン 現在、貴社では「静かな退職」状態の社員はいますか?/「静かな退職」について調査2025年(2024年実績)

特に、多く該当したのは次の職種です。

- バックオフィス系職種

- 営業職

- アシスタント・一般事務職

- 技術職・エンジニア

これらの業種をはじめ、販売職や企画職など幅広い職種で、業務負担の重さや評価の不透明さ、職場環境の問題などが原因で、静かな退職状態につながる傾向にあることがわかります。

リモートワークや非対面業務で見えにくくなるサイン

リモートワークや非対面業務の普及により柔軟な働き方が広がる一方で、従業員の状態や変化が見えにくくなる点には注意が必要です。

対面コミュニケーションの減少で、社員が上司や同僚に悩みを相談しにくい環境が生まれ、人間関係の構築が難しくなるケースが増えています。

また労働時間の管理が難しくなり、長時間労働や業務量の偏りに気づきにくくなるリスクが高まっているようです。

静かな退職の主な原因

次に、従業員が静かな退職を選択する主な原因について、具体的に見ていきましょう。

「やる気がない」では片づけられない3つの要因

従業員のやる気の低さは、単に「やる気がない」だけでは説明できません。ここでは、意欲低下が起きる主な3つの原因をお伝えします。

【1.業務量の多さや不公平な分担】

タスクの量が過度に多かったり、業務の分担に偏りがあったりすると、従業員は疲れてしまいます。その結果、自分を守るために「仕事は最低限でいい」と考え、与えられた業務だけしかしなくなるケースも少なくありません。

特に、タイトな締め切りや長時間労働が続く状況では、モチベーション低下につながるため、注意が必要です。

【2.評価の不透明さと承認機会の欠如】

職場において成果や努力が妥当に評価されていないと感じることも、一因となります。本来、社員は成果が認められ、成長できる環境であれば、主体的に行動しようとするものです。

しかし「頑張っても昇進できない」「努力が報われない」と感じる経験が続くと、やがて無力感を覚え、積極的に働く意欲を失ってしまいます。

また、評価制度が不透明だったり、上司からのフィードバックが不足していたりする場合も、従業員の意欲を低下させる原因になりかねません。

【3.コミュニケーション不足による孤立感や疎外感】

職場でのコミュニケーション不足も大きな要因です。特に、上司との対話が一方通行であったり、関わりが少なかったりすると、従業員は孤立感を覚えやすくなります。

加えて「自分の意見が言えない環境」や「自分が会社にどう貢献しているのかわからない」といった状況が続くと、不満やストレスが積み重なり、やがて組織に対する関心が薄れていく可能性もあるでしょう。

その結果「自分はここで必要とされていない」と感じ、最低限の業務しかこなさなくなるケースも少なくありません。

職場環境や人間関係も影響している

働く環境や人間関係は、従業員のモチベーションや働きやすさに大きく影響します。

例えば、空調の不備や作業スペースが狭く十分なパーソナルスペースが確保されていない、騒音が激しいなどの環境では、ストレスを感じやすいものです。

さらに、上司や同僚との関係が良好でない場合には、相談や意見がしづらい雰囲気が生まれ、孤立感を覚える従業員が増える可能性があります。

加えて、上司による行き過ぎた叱責や適切な評価が行われない状況が続くと、精神的な苦痛をもたらし、社員の健康や仕事への取り組み姿勢に悪影響を与え、 深刻な影響を受ける可能性があります。

働き方の変化と“ハッスルカルチャー”の衰退

現代の働き方の変化により、従来のハッスルカルチャーが支持されにくくなっているのも、静かな退職の背景にあるといえます。

ハッスルカルチャーとは、仕事に全力投球し、時間や体力を惜しまず働くことが美徳とされていた考え方です。しかし近年は、長時間労働や常に全力を求められる働き方に対して疑問を持つ人が増えており、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。

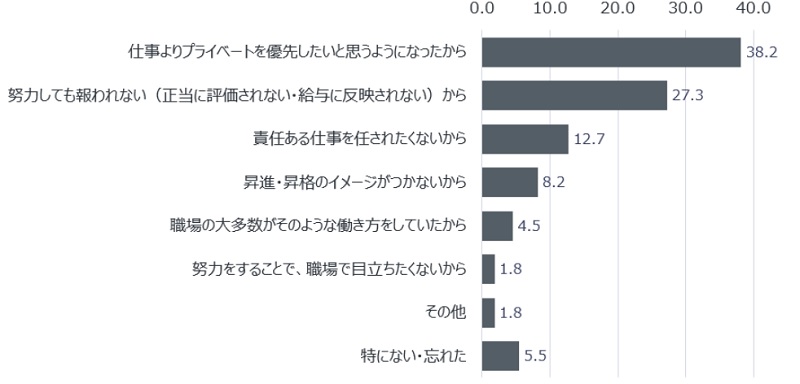

実際に、従業員が静かな退職を選択する背景として、GPTWJapanが2024年に実施した静かな退職に関する調査では「仕事よりプライベートを重視したい」という理由が38.2%で最多でした。

これは、プライベートを大切にする価値観の変化や、企業への不満が背景にあることを示唆しています。

加えて、リモートワークの普及や副業の容認など、働き方の選択肢が増えたことも、従業員の仕事への意識や関わり方に影響をもたらしていると考えられます。

静かな退職の兆候・サイン|この行動を見逃すな

「静かな退職(Quiet Quitting)」は、表立った辞表提出やトラブルがなくても、従業員が徐々に仕事への意欲を失い、心が離れていく状態を指します。ここでは、気づきにくいサインを整理して解説します。

行動の変化に現れるサイン一覧

- 残業や自主的な業務参加を避けるようになる

- 会議や社内イベントへの参加頻度が減少する

- 仕事のスピードや成果物の質が低下する

- 新しい挑戦や追加業務への前向きな反応がなくなる

これらは一見「働き方の変化」にも見えますが、継続的に観察される場合は注意が必要です。

感情・コミュニケーション面での変化

- 雑談や相談が減り、必要最低限の会話しかしなくなる

- 周囲への関心が薄くなり、チームワークに消極的になる

- 表情が乏しくなったり、笑顔が減るなど感情表現が控えめになる

- 上司や同僚へのフィードバックや意見が急に減少する

心理的な距離感が広がることは、早期にキャッチできる重要なサインです。

「頭脳労働」や「肉体労働」に続き、第三の労働カテゴリーとして昨今注目されているのが「感情労働」です。感情労働では、ストレスなど精神的な不調が生じやすいとされており、企業は従業員のメンタルヘルスに関するケアをする必要があります。 しかし[…]

部下の“静かな異変”に気づくポイント

マネジャーやリーダーにとっては、部下の小さな変化に気づくことが大切です。

- 業務日報や週報の内容が簡素化していないか

- オンライン会議での発言が減っていないか

- ちょっとした依頼に「無難にこなすだけ」になっていないか

こうした変化を放置すると、モチベーション低下から離職リスクへとつながる可能性があります。

静かな退職が企業に及ぼす影響とは

静かな退職は、本人だけでなく企業全体にも大きな影響を及ぼします。ここでは具体的なリスクを解説します。

生産性とチームワークへの影響

業務への積極性が失われると、成果物の質やスピードが落ちます。加えて、チーム内での協力体制が崩れ、メンバー間の信頼関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

結果的に、プロジェクト全体の効率が下がってしまうのです。

マネジメントや人材育成の難しさが増す

静かな退職をする従業員は表立った不満を言わないため、上司が問題を把握しづらい特徴があります。その結果、適切な指導やサポートのタイミングを逃し、人材育成が停滞してしまいます。

離職リスクの前兆としても要注意

静かな退職は、その後の「実際の退職」の前段階である場合も多く見られます。本人の心が会社から離れている状態が続けば、より良い環境を求めて転職を決断する可能性が高まります。

企業としては、このサインを早期に察知し、離職防止策を講じることが求められます。

静かな退職を防ぐための具体策4選

ここからは、静かな退職を防ぐために有効な方法を4つ厳選してご紹介します。

1on1面談の実施

1on1ミーティングとは、人材育成やモチベーション向上、組織全体の団結力向上を目的に行われます。定期的な1対1ミーティングを実施し、上司が部下の話をしっかり聞くことが大切です。

仕事だけでなくプライベートな話題も気軽に話せる時間を設けることで、信頼関係が深まり、部下は安心して悩みや問題を相談しやすくなります。

パルスサーベイの導入

パルスサーベイとは、従業員の意識や満足度を把握するための短期間に簡易的な調査を繰り返す手法です。

頻繁な調査とフィードバックを繰り返すことで、社員は自分の状態を振り返ることができ、企業は社員の変化を敏感に察知して対応できます。その結果、社員のモチベーション向上や早期の問題解決に役立ちます。

社員の仕事に対する意識や精神状況など、社内でどのようなことが起こっているか把握できれば、早急な対応や改善策を講じることができます。パルスサーベイは、タイムリーな社内の状況をこまめにチェックできフィードバックまでを迅速に行える調査方法です。 […]

評価制度の見直し

努力が正当に評価される仕組みがあれば、社員のモチベーションは向上します。評価基準やプロセスをわかりやすく示し、評価の透明化を進めることで、従業員は納得しやすくなり、働く意欲が高まるでしょう。

年功序列の評価制度がある場合は、見直して公平性と透明性を高めることも必要です。

ワークライフバランスを整える

働く時間とプライベートな時間のバランスが取りにくい職場では、私生活を優先し、静かな退職を選択する人が増える恐れがあります。

企業は、リモートワークや休暇制度の充実など、多様な働き方を選択できる環境を整え、従業員が安心して仕事と私生活を両立できるよう配慮しましょう。

静かな退職に関するよくある質問Q&A

ここからは、よくある質問とその答えをご紹介します。

Q1.静かな退職とモチベーション低下の違いとは何ですか?

静かな退職は、自ら積極的に仕事に関わる姿勢を控え、最低限の業務だけを行う状態であり、単なる一時的なモチベーション低下とは異なり、意図的に仕事への関与を抑える姿勢が特徴です。

Q2.静かな退職の社員にはどのようにアプローチすればいいですか?

まずは1on1などで本人の価値観や状況を丁寧に聞き取ることが大切で、頭ごなしに否定せず「関係性の再構築」から始めることが効果的です。

Q3.静かな退職は人事評価や制度の見直しと関係がありますか?

はい、評価制度が不透明だったり、貢献が正当に評価されないと感じることが、静かな退職の引き金になるため、制度の見直しや上司の評価スキルも重要な対策となります。

まとめ

新たな「静かな退職者」を増やさないためには、早期の気づきと積極的な対話が欠かせません。従業員のちょっとした変化に目を向け、信頼関係を築く姿勢が、職場の活性化につながります。

柔軟な勤務体制や公正な評価基準の導入など、従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを進めることで、離職を防ぎ、企業の成長を支える土台が形成されるでしょう。

この記事を参考に、自社の働き方や評価制度を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

人事評価制度が活かせているかいまいち実感がなかったり、従業員に会社の方針が浸透していないのではと感じたりしませんか? せっかく運用している人事評価制度も、従業員のモチベーション向上や会社の成長に活かせていなければ意味がありません。 […]