外国人雇用は、人手不足を解消し企業の即戦力として働いてもらうための取り組みです。自社でも必要性を感じるものの、具体的な方法がわからず躊躇している企業も多いのでは?

外国人労働者を受け入れる際のメリットとデメリットを整理しながら、日本人採用との違いや、企業側がとるべき対応、必要な手続きについてわかりやすく解説します。

さらに、社内環境整備のポイントや受給可能な助成金、実際の成功事例も紹介しています。

人手不足や海外展開を見据える企業にとって有力な選択肢の1つである外国人雇用について、検討してみてはいかがでしょうか。

– 外国人雇用に必要な在留資格や制度、助成金の種類と手続きがわかります

– 中小企業が外国人雇用を導入する際の判断基準と成功事例が確認できます

– 制度や手続きが複雑で外国人採用に踏み出せずにいる人事・労務担当者

– 経営層や社内に外国人雇用の必要性を説明したいが根拠や資料が不足している方

外国人雇用を検討する中小企業が増えている理由

昨今、日本では外国人労働者を雇う企業は、年々増加傾向にあります。なぜ外国人雇用が注目されているのか、その背景と理由をみていきましょう。

少子化と採用難が背景にある

日本の外国人雇用の背景にある深刻な問題として、「少子化」があります。厚生労働省の発表によると、出生数は減少傾向にあり、2024年の子どもの出生数は過去最低の68万6061人でした。

2025年7月現在、約1億2330万人いる日本人が2048年には1億人を切る推計も出ており、私たちが思っている以上に深刻な状況なのです。

さらに「採用難」も大きな課題です。売り手市場が続くなか、採用活動を行っても求職者が集まらず、採用できても早期離職で戦力を確保できない現状が企業を取り巻いています。

参考:厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況

内閣府 第1章 第1節 1 (2)将来推計人口でみる50年後の日

なぜ今「外国人雇用」が注目されているのか

外国人労働者は年々増加しています。企業が外国人雇用に踏み出している理由をみていくと、企業が倒産する背景に「求人難」があることがわかっています。

つまり、企業は業績を維持するために働き手の確保が急務であり、外国人労働者を雇用しているのです。

さらに政府が外国人雇用を推進するために企業に対して無料で外国人雇用のアドバイスや人材確保のための助成金支援を実施していることも挙げられます。

特定技能制度や外国人技能実習制度による外国人の受け入れを行っていることも、外国人の雇用が注目されている理由です。

外国人を雇用することで得られる5つのメリット

企業が外国人材を労働者として受け入れるメリットを5つ紹介しましょう。慢性的な人手不足が加速するなか、外国人雇用は企業にとっても外国人にとってもウィンウィンの関係を築ける可能性があります。

1. 慢性的な人手不足の解消

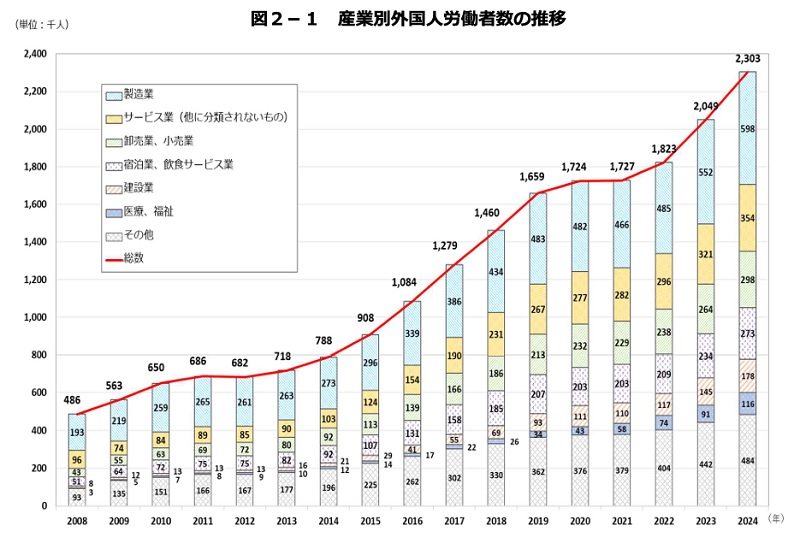

2024年10月末時点で、過去最多の約230万人の外国人が日本で働いており、慢性的な人手不足解消に寄与しています。

特に「製造業」「サービス業」「卸売業・小売業」に労働者が多い傾向にあり、今後も人手不足への対策として外国人の受け入れが増加すると考えられます。

画像引用:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

2. 若手人材・即戦力の確保

国内で働く外国人は日本文化に強い興味や憧れを持っていることが多く、日本語の習得にも高い意欲を持つ傾向にあります。学習意欲が高い人材は仕事の場でもその姿勢を発揮するため、優秀な人材として活躍するでしょう。

外国人技能実習制度では長期雇用による人材不足が望めるため、安定した人材確保にもつながります。

また、特定技能制度を活用する場合はその労働者はすでに一定の経験や専門知識を持っているため、即戦力として活躍が期待できるでしょう。

3. 多言語対応・グローバル展開への貢献

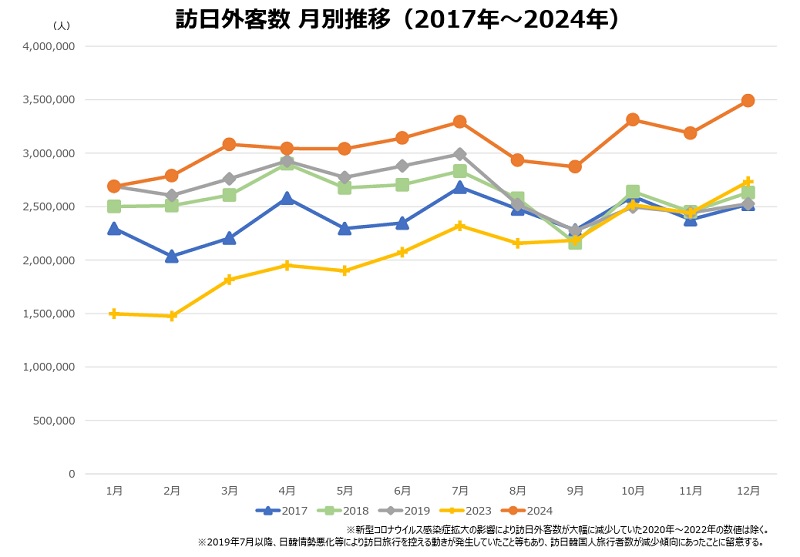

画像引用元: 日本政府観光局 訪日外客数(2024年12月および年間推計値)

日本の訪日外国人旅行者数は増加傾向です。特に接客業や宿泊業などでインバウンド対策が求められるなか、母国語に加えて日本語や英語を操る外国人の採用は最短の解決策といえるでしょう。

また、海外での事業展開を見据える企業にとって、その地域のビジネスマナーや言語に対応できる外国人労働者がいることは大きなメリットです。

4. 職場の活性化とダイバーシティ推進

日本人にはない、外国人ならではの視点を導入することで、新しい風がふきこみ、アイディアが生まれやすくなるでしょう。

人種や価値観など、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まれば、新たなビジネスの創出も期待できます。優秀な外国人労働者に触発されて職場が活性化し、企業全体の業績の向上も望めるでしょう。

また、ダイバーシティを推進しているという事実は企業のブランディングにもつながり、採用活動でも強みとなるはずです。

5. 助成金や支援制度の活用が可能

外国人労働者を雇用すると、政府より助成金を受け取れます。雇用にかかる環境整備や、雇用維持のための研修や指導の費用への充当が可能です。

そのほか、雇用に生じる問題や解決策について、外国人雇用管理アドバイザーに無料で相談できる支援制度もあります。

地方自治体も外国人労働者雇用に対して支援策を打ち出している場合があるので、確認しましょう。

外国人雇用のデメリットとその対策

次に、外国人労働者を受け入れるデメリットについてみていきましょう。言葉や文化の違いによる意思疎通や手続きの煩雑さなど、外国人雇用に関して特有の問題点があるようです。

言語・文化の違いから生まれるコミュニケーション課題

外国人労働者の雇用にあたり、言語の問題で意思疎通がはかれず、人間関係の悪化や、残業などの考え方の違いによりトラブルを招くことがあるでしょう。

このようなトラブルを防ぐためには、日本語を習得する環境の整備や、その企業の働き方や就労条件をしっかり説明することが大切です。

お互いの文化や価値観が違うことを理解し、尊重したうえで、話し合いの場を定期的に設けることが有効的な解決手段といえます。

就労ビザや在留資格の手続きの煩雑さ

外国人を雇用する場合は、日本人と異なりさまざまな法的手続きが必要になるため、就労開始までに時間がかかります。

在留資格の変更や更新には2週間から1か月程度、在留資格(就労ビザ)の取得にはさらに時間がかかります。外国人を雇用する場合は、手続きにかかる時間を考慮したうえで就労開始日を相互で決める必要があるでしょう。

外国人雇用に不慣れな企業の場合は、手続きを外部委託する手段もあります。「申請取次行政書士」に依頼をすることで、外国人のビザや在留資格の手続きをスムーズに進めることが可能です。

早期離職リスクと定着支援の重要性

即戦力として雇用したはずの外国人が、早期離職しては意味がありません。支援体制が整っていないと、外国人労働者の不安につながります。

安心して働けるように、日本語教育の支援、英語などの多言語の相談窓口の設置、各種書類の手続きサポートなどを社内環境として整備しましょう。

日本人採用と外国人雇用の違いを比較

外国人雇用するときに気をつけたいのは、日本人と同じように採用してしまうことです。必要な手続きも違えば、教育方法、戦力になるまでの時間も違います。

採用した外国人労働者が企業に定着するよう、日本人と外国人の雇用の違いをしっかり理解しておきましょう。

採用コスト・時間・書類の違い

外国人雇用と日本人雇用の大きな違いは「在留資格」です。外国人の場合、在留資格を取得するためのコスト、時間、書類手続きが必要になり、日本人雇用に比べて専門知識やノウハウが必要になります。

| 日本人 | 外国人 | |

| 一人当たりの採用コスト | 約100万円 | 100~150万円 |

| 求人広告費

人材紹介料 など |

在留資格などの手続き費用

教育費用(語学・文化) 求人広告費 人材紹介料 渡航費 など |

|

| 採用~就業までにかかる時間 | 1か月 | 4~6か月 |

| 一人当たりの教育コスト | 約20万円 | 約25万円 |

| 独り立ちまでにかかる時間 | 150時間 | 188時間 |

※在留資格を保持していない場合

定着率・教育コスト・活躍までの時間

パーソル総合研究所の調査結果によると、外国人の離職率は「日本人と比べて変わらない」が約60%、「日本人よりも高い」が約21%、「日本人よりも低い」とが約18%で、大きな差はみられないようです。

ただし、離職率が高い職場を調査すると、日本人よりも賃金が10万円程度低いことがわかりました。つまり、賃金のギャップが大きいほど、外国人の離職率が高くなる結果が出ているのです。

また、外国人労働者を受け入れる際には、教育コストも課題となります。1人あたり25万円、活躍するまでに約190時間を要するとされています。企業にとっては大きな負担ですが、早期離職を防ぐため、働きやすい環境づくりは欠かせません。

参考:パーソル総合研究所 外国人雇用に関する企業の意識・実態調査

どちらが自社に合う?判断基準の整理

日本人を雇用する際、出身大学や過去の経歴などで本人の知的能力や特性が予測できます。しかし外国人の場合、「日本語が堪能か」に焦点を置くあまり、それ以外の適性を見逃している可能性もあるでしょう。

日本人と外国人のどちらを採用する場合も、個人の適性を確認することが大切です。企業が求める人物像、能力を所有しているかを見極めましょう。

適性テストを活用したり、面接時にさまざまな質問をしたりすることで本人のパーソナリティがみえてくるはずです。

採用する企業側も理想の人物像を具体的にイメージすることで、事前に基準をはっきり設けましょう。

外国人雇用を始める前にやるべき5つの準備

外国人雇用を始めるにあたり、必要な体制をしっかり整えることが大切です。

1. 社内の採用体制と人員配置の確認

社内の採用体制として、求人や業務規則、評価制度の多言語対応が必要です。さらに現場社員や管理職の業務サポート体制の整備、社内規則の見直しも大切です。

入社後に使用するマニュアルも、外国人に合わせて動画などで理解しやすいものにすることも忘れてはいけません。

さらに人員配置の確認として、まずは採用の目的を明確にしましょう。人手不足による採用なのか、海外展開を見据えた採用なのかで、外国人労働者の働き方も異なります。

外国人労働者は申請した在留資格の範囲内のみしか働けないため、事前に確認することが必要です。

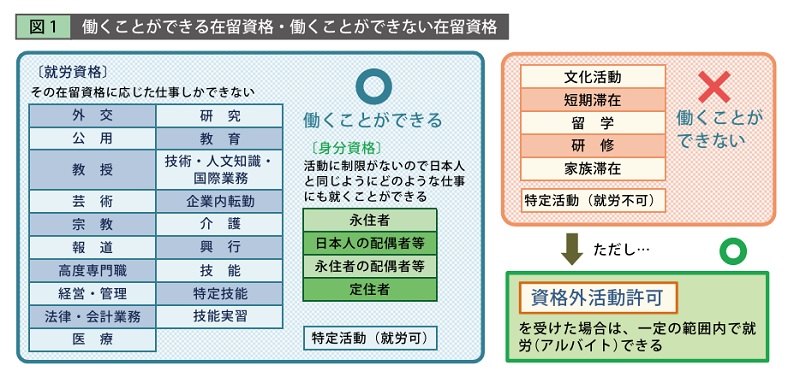

2. 必要な在留資格の確認と申請計画の立案

外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格を所有していることが必要です。ただし、法務大臣が「指定書」を交付し、指定された活動のみ日本での就業が認められる「特定活動」も存在します。

画像引用元:厚生労働省 外国人労働者の安全衛生管理の手引き

在留資格の申請には、1.新規申請 2.勤務先変更の申請 3.在留資格変更の申請の3パターンがあります。

原則として本人申請ですが、求職者が日本にいない場合は、企業が代理で行うこともあります。

それぞれ必要な申請方法や期間が異なるため、パターンにあわせた申請計画をたてるのがおすすめです。

| 申請フロー(在留資格新規取得の場合) | 内容 | 申請人 | 期間 | |

| 1 | 在留資格認定証明書交付申請 | 日本の入国管理局へ申請 | 代理人(企業) | 1~3か月 |

| 2 | 在留資格認定証明書交付 | 日本にいる代理人(企業)へ送付される | ||

| 3 | 外国人労働者に在留資格認定証明書を送付 | 外国にいる労働者本人に送付 | 滞在国により異なる | |

| 4 | ビザを申請 | 在外日本公館で在留資格認定証明書を提示 | 外国人労働者本人 | 申請受理の翌日から5日以内 |

| 5 | ビザを発給 | 上陸港で受取

または居住地(日本)に郵送 |

外国人労働者本人 | 原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本入国 |

※在留資格認定証明書:日本に在留する資格があることを証明する書類

3. 職場での日本語対応力のチェック

外国人労働者の日本語対応能力を「日本語能力試験」で確認する企業は多いようですが、注意も必要です。

試験の結果によって外国人の日本語スキルを測ることはできますが、企業の業務に対応できる日本語能力があるかどうかは別だからです。

そのため、日本語能力試験はあくまでも判断基準の目安とし、実際の業務で必要な能力(スピーキング・リスニング・ライティング)を確認しましょう。

自社のオリジナルの日本語試験をつくると、実際に必要になる日本語能力のレベルに達しているかわかります。

4. 受け入れ体制(マニュアル・研修)の整備

外国人の早期離職を防ぐため、また仕事の質を保つために、マニュアルや研修などの整備を整え、受け入れ体制をつくりましょう。

母国語で学べる環境が用意されていると、外国人労働者も正確に業務を理解できます。

動画で「見て覚える」資料を用意したり、やさしい日本語を使用したり、写真やイラストを多く使った直感的に理解できるマニュアルにしたりするなど工夫しましょう。

さらに、日本特有の文化をマニュアルや研修に盛り込むのを忘れてはいけません。「報連相」の徹底など、なぜそれを守る必要があるのか具体的に説明し、理解してもらいましょう。

5. 助成金や支援制度の対象要件を満たしているか確認

外国人を雇用すると受けられるさまざまな助成金や支援制度があります。積極的に活用し、自社の環境整備に役立てると良いでしょう。

ただし、制度を利用するためには、要件を満たしていなければいけません。事前確認を必ず行いましょう。

外国人雇用でつまずかないための労務・法務の注意点10選

外国人を雇用する場合に気をつけたい労務・法務についてまとめました。

1. 雇用時は「外国人雇用状況届出書」の提出が義務

外国人労働者の雇用と離職の際には、雇用形態に関わらず「外国人雇用状況届出書」の提出が必須です。

在留資格を確認したうえで、管轄ハローワークに届け出ましょう。届け出がされないと、30万円以下の罰金の可能性があるので、注意が必要です。

インターネットによる届け出も可能なため、雇用保険の手続きをあわせて行いましょう。

2. 募集・採用時の差別禁止と公平な選考が必要

外国人採用を行う際は、差別などの観点から注意することがいくつかあります。外国人採用においても日本人と同じように労働基準法が適用されます。日本人と同等の労働条件にしましょう。

求人広告で国籍を限定したり、「外人」「後進国」などの差別的な単語の使用をしたりしてはいけません。また、選考を公平に行うためにも、日本人とは国民性が異なることも頭にいれておきましょう。

希望する人物像を採用するために、日本語能力テストや適性テストなどの数字だけで判断するのは要注意です。

対面の面接で直接能力を確認したり、今後のキャリアプランなどの質問を用意したりすることで公平な選考をすることができます。

3. 労働条件は契約書で明示し、外国語対応も考慮

日本人を採用する際は、サインを必要としない「労働条件通知書」で済ませることもあります。しかし外国人を雇う場合は、トラブルを防ぐために「雇用契約書」を作成し、サインをもらうようにしましょう。

必ず明示しなければならない労働条件のほか、外国人労働者向けの雇用契約書を作成する際に気をつけるべき点を紹介します。

- 仕事内容は在留資格の範囲内である

- 在留資格で許可された就業場所である

- 契約期間が在留資格期間を超えていない

- 給与(手当や残業代、支払日、研修期間中の給与など。契約社員やアルバイトの場合も賞与・昇給・退職手当について)

- 福利厚生(家賃手当や食費、水道光熱費の負担など)

- 快適に働いてもらうための配慮(安全・衛生基準など)

- 研修の有無(職業訓練や資格取得の可否など)

- 表彰や懲戒などの制裁ルール

- 停止条件付契約(在留資格が取得できなかった場合の対応など)

日本語が苦手な外国人労働者のために、母国語や英語対応にしておくことも大切です。

4. 就業前に安全衛生教育を実施する義務がある

国籍に関係なく、企業は労働者を雇用した際や、作業内容を変更した際などは、必要な安全衛生教育を労働者に提供することが義務付けられています。

特に外国人の場合は、日本語を十分に理解できない可能性も考慮して、母国語や英語に翻訳された教材や動画などの見て伝わるテキストを用意しておくのがおすすめです。

5. 社会保険・労働保険の加入は日本人と同様に必須

社会保険に加入している会社で働く就労者は、国籍や性別・年齢に関係なく、社会保険や労働保険の被保険者となります。

外国人を雇用したときは、日本人と同様に「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出しましょう。事前に本人確認をする際、マイナンバーを保有していない場合は、別途書類の写しが必要になるので注意してください。

また、雇用保険の場合も、適用要件を満たす外国人は同様に手続きが必須なので、ハローワークに届け出をしましょう。

6. 生活支援・日本語指導など定着支援も人事の役割

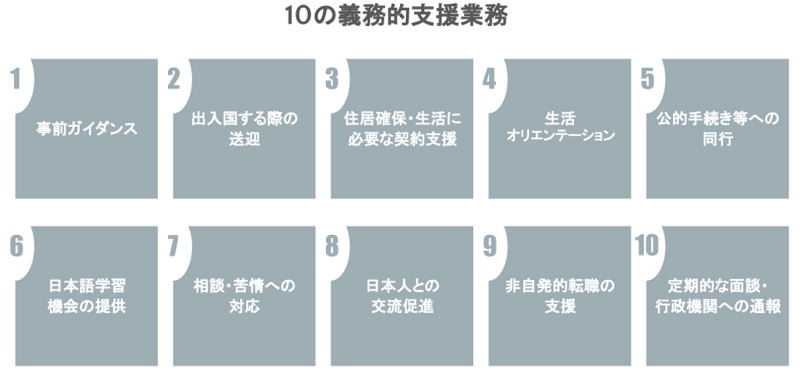

1号特定技能外国人を雇用する場合、安心して日本で暮らし就労するために、国から「義務的支援」として下記10項目の内容を明確にし、実施することが求められます。

画像引用元:Jinzai Plus

1号特定技能外国人に限らず、初めて日本で暮らす外国人にとって、生活の基盤を整えてあげることは重要です。日本の生活ルールや暮らし方、日本語の壁は大きな問題になり、近隣住民とトラブルになることも考えられます。

そのため、企業側が住居、生活に必要なものを整え、日本語習得のサポートをすることで、外国人からも選ばれる企業となるでしょう。

また、定期的に日本文化や日本人との交流の場を提供することも、長期間日本に滞在する外国人にとって孤独を感じさせないために大切な支援です。

7. 解雇・契約終了時には在留資格の影響にも配慮

就労のための在留資格で日本に滞在する場合も、雇用契約の終了後ただちに在留資格が消滅するわけではありません。

しかし、正当な理由もなく3か月以上在留資格に基づいた就労をしていないと、在留資格が取り消されたり、更新できなくなったりする可能性があります。

ただし会社都合による退職の場合は、在留期限までの在留が認められる可能性もあります。外国人労働者が再就職を求める場合は、可能な限り援助を行うことが必要です。

8. 派遣・請負で雇用する場合は法規制を厳守

外国人を派遣で雇用する場合、企業側は派遣会社を通すため、在留資格の申請や更新の必要がなく、コストも最小限に抑えることができますが、注意も必要です。

外国人労働者は在留資格で許可された範囲内でしか働けないため、予定している業務内容を照合する必要があります。

あわせて、労働者派遣契約の内容も必ず確認しましょう。トラブルを回避するために、就業日や就業時間などを契約書に沿った内容で就労させることが大切です。

請負契約の場合も、法令を遵守する必要があります。その際の注意点として、外国人労働者が請負契約を行う相手は必ずしも1つとは限らないことが挙げられます。

複数の契約がある場合、就労ビザの申請書類を用意する必要が生じる可能性があるため、他社との契約状況を必ず確認しましょう。

今や当たり前の働き方として根付いているアルバイトと派遣ですが、そもそも何が違うのか、採用するならどっちが良いのでしょうか。 それぞれのメリット・デメリット含めて自社で採用する場合にも参考にできるよう、徹底解説します! 派遣とは こ[…]

9. 雇用労務責任者の設置が必要なケースに注意

外国人労働者を常に10人以上雇うときは、雇用労務責任者の選任が必要です。

選任された雇用労務責任者は、労働条件の明示、労働時間の管理、職場環境の安全確保などの雇用管理の改善に取り組むことが必要になります。

10. 在留資格に応じた業務内容の管理が必須

外国人労働者を雇う場合、原則として在留資格の活動範囲内の業務に従事させる必要があります。

社内異動などで配置が変わった際は、在留資格の範囲内であれば問題ありませんが、業務内容が大幅に変わったときは、在留資格の変更や、資格外活動許可の申請が必要になる場合があります。

企業は適切な在留資格のもとで就労させる責任があるのです。

外国人雇用の流れと実務のポイント

ここからは、外国人雇用をする場合のフローをみていきましょう。

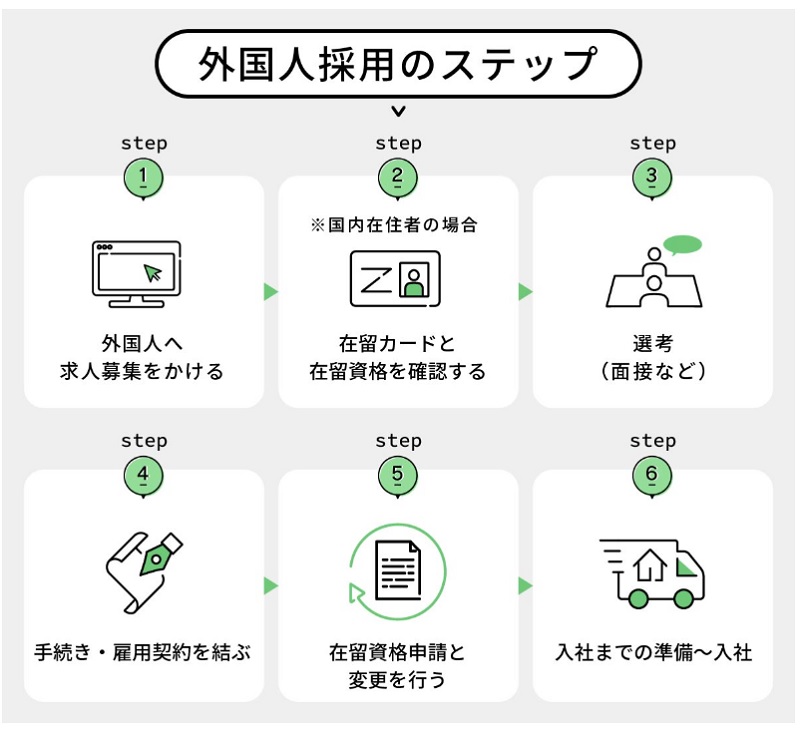

採用フロー(募集〜内定〜在留資格確認)

画像引用元:株式会社マイナビグローバル

外国人の採用は日本人と比べてやや複雑です。採用方法がわからないから、外国人雇用に踏み出せない企業もあるでしょう。ここでは一般的な採用の流れをお伝えします。

外国人採用には、「国内在留者」と「海外在住者」によって在留資格などの準備期間に違いが出てきます。国内在留者の方が、日本に渡航してくる必要がないため、早く就労を開始できるでしょう。

外国人と日本人で違うのは「在留資格を確認すること」と「在留資格の申請・変更等を行う」ことです。それ以外は日本人採用とあまり変わりません。

国内在留者の場合

- 外国人へ求人募集

- 在留資格の確認

- 面接など選考

- 内定・雇用契約などの手続き

- 在留資格申請手続き

- 入社に向けて準備

海外在住者の場合

- 外国人へ求人募集

- 面接など選考

- 内定・雇用契約などの手続き

- 在留資格申請手続き

- 外国人所在国に在留資格認定証明書を送り、査証申請

- 査証発給後、来日

- 入社に向けて準備

上記が主な流れとなります。

入社前後に必要な対応(研修・社内整備)

外国人労働者の採用が決まったら、外国人労働者と既存社員の双方がスムーズに働けるよう社内環境を整えることが大切です。

ここでは入社前後に対応するのが望ましい5項目について紹介します。

①外国人労働者の雇用体制をつくる

外国人を採用するにあたり、教育・相談担当者を配置し、業務マニュアルの準備を行います。

「いつ」「だれが」「なにを」「どのうように」を意識しながら、確実に実行できるように計画し、管理担当者が常に進捗管理をすることが大切です。スムーズな運営のため余裕を持って準備しましょう。

②外国人と一緒に働くことへの理解を促す

外国人労働者を雇用するということは、日本人とは異なる価値観を受け入れ、一緒に働くということです。

文化的背景が異なる外国人労働者と働くことにどう適応していくのかを理解してもらうため、既存社員に対し研修を行うことが重要になります。

③就業環境を整える

外国人労働者と既存社員が問題なく一緒に働けるように、以下のような環境整備や双方へのフォロー体制を整えましょう。

- 雇用する外国人労働者の人物像を既存社員へ事前に共有する

- 教育担当者と外国人労働者で定期面談を行う

- 教育担当者を含む既存社員と上司の間で定期面談を行う

- マニュアルや就業規則など、資料の多言語化に対応する

- 外国人労働者が孤立しないための交流会を設置する

④外国人労働者の生活環境を整える

外国人労働者が日本で働く間、安心して働いてもらうためにも、生活環境を整える必要があります。

物件を探す際は、「1人あたりの居室床面積を守る(技能実習 4.5㎡・特定技能 7.5㎡)」「物件のオーナーに外国人の入居可否を確認する」ことに気をつけましょう。

さらに、生活備品を整える際は、「必ず準備するもの(冷蔵庫・洗濯機など)」「地域特有のもの(雪国ではスコップなど)」「外国人と相談して必要に応じて用意するもの」に分類して、外国人労働者の入社前に用意するとスムーズです。

⑤外国人労働者と企業の信頼関係を構築する

外国人労働者が入社するまで期間がある場合、企業と交流の機会を設け、信頼関係を築いておくことが大切です。入社前後のギャップをなくすことで、早期離職の防止につながります。

入社後には教育担当者になる社員と面談を行い、外国人の日本語レベルを確認しましょう。

あわせて自己紹介や生活情報の提供、業務専門用語の理解促進などを行い、円滑なコミュニケーションと良好な関係性の構築を目指すことが大切です。

社内稟議や経営層への説明の進め方

外国人を雇用する際、社内稟議や経営層への理解を求めるために「人材が不足している理由」「採用にかかるコスト」「在留資格と業務が適応しているか」「社内の受け入れ態勢をどのように整えていくか」など具体的に示すことが大切です。

経営層には、外国人を雇用するにあたって、さまざまな価値観や文化的背景が社内に新しいアイディアを生み出せる可能性や、海外事業展開など成長戦略の1つとして説明するとよいでしょう。

外国人雇用に活用できる制度・助成金まとめ

外国人雇用を進めるにあたり、活用できる制度や助成金の情報をまとめました。

外国人雇用にあたり活用できる助成金一覧

外国人雇用にあたり活用できる助成金は以下の通りです。

| 助成金 | 目的 | 受給額 |

| 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 就労環境を整備し、職場への定着に取り組む企業に支給 | 1制度につき20万円(最大80万円※賃金要件を満たす場合) |

| 雇用調整助成金 | 雇用の維持を目的とした教育訓練費用への助成金 | ・賃金負担相当額に助成率を乗じた金額(助成率は企業規模や教育訓練実施率により1/4・1/2・2/3で設定)

・教育訓練の場合は、1人あたり1日1200円加算(8870円上限) |

| トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | 一定期間トライアル雇用を行う企業に支給 | 1人につき月額4万円(最長3か月) |

| キャリアアップ助成金 | 有期雇用や派遣労働者を正社員へ転換したり、待遇を改善したりする企業への助成金 | 申請内容により異なる |

| 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) | 専門的な知識や技術取得のための訓練実施する企業への助成金 | 1人1時間あたり800円(中小企業以外の場合400円) |

特定技能制度・技人国ビザの活用法

外国人労働者の在留資格の種類のなかに、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」があります。

特定技能制度とは、特定の産業分野において外国人を即戦力として雇うための制度で、2019年に創設されました。

特定技能には1号と2号があり、相応の知識や経験を必要とする1号と、より熟練した技能を必要とする2号があります。取得にはどちらも試験をクリアする必要があるため、入社後はすぐに戦力として活躍してもらうことが期待できるでしょう。

【特定技能1号と2号のポイント】

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

| 在留期間 | 最長5年 | 更新を行えば、上限なし |

| 技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 試験で確認 | 試験での確認なし(漁業及び外食産業分野を除く) |

| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件次第で可能 |

| 受入機関または登録支援機関による支援 | 支援対象 | 支援対象外 |

| 受入分野 | 16分野

「介護」「ビルクリーニング」「工業製品製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「自動車運送業」「鉄道」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「林業」「木材産業」 |

11分野

「ビルクリーニング」「工業製品製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」 |

一方、「技術・人文知識・国際業務」はそれぞれの分野で高度な専門知識を持つ外国人が働くための在留資格です。

企業は優秀な人材を長期的に雇用できることから、技人国ビザで外国人労働者をオフィスワーカーとして採用する傾向があります。

具体的には、「エンジニア」「企画、営業、経理などの事務職」「英語教室の語学教師、通訳、翻訳」などが当てはまります。

大学などで取得した専門的な知識や技術を職務に活かすことができるため、採用すれば即戦力としての活躍が期待できるでしょう。

近年、労働者の不足により外国人労働者を受け入れる企業が多くなっています。 なかでも、高い技術力や専門性を必要とする職種に就くことのできる「高度人材」は、人手不足解消だけでなく、日本経済にイノベーションを起こす人材として期待度が高いでし[…]

【成功事例】外国人雇用で成果を上げた例

実際に外国人を雇用したことで、企業の成果があがった例をみていきましょう。

外国人雇用で成功した事例

- 既存の外国人社員がSNSを利用して外国語で求人情報を掲載したため、短期間で求める人材を確保することができた

- 資格取得のための勉強会を実施したり、個別に面談を行ったりしたことで、外国人社員が技能検定に合格し、主任技術者にまで成長した

- 留学生アルバイトではなく特定技能外国人を採用したことで、仕事の品質があがり、責任のある仕事も任せられるようになった

外国人入社後の関係構築成功例

- 外国人社員のなかから現場責任者を抜擢したことで、日本人と外国人社員の懸け橋になり、人材育成や現場の雰囲気向上につながった

- 日本語が苦手な社員に対し、公平性に配慮して昇進試験に英語で対応。ディスコミュニケーションによるトラブル防止にも役立っている

- 英語ができる相談役を配置し、外国社員の悩みを気軽に相談できる場をつくった

外国人採用で企業の業績アップ例(宿泊施設)

ある宿泊業の企業で人手不足を理由に外国人を採用したところ、業績が好転しました。

雇用した外国人労働者の家族や友達が企業のサービスを利用していたり、SNSに投稿したりすることで情報が拡散し、多くの外国人の目にとまるようになり、予約が増加しました。

さらに外国人社員が問い合わせにも対応できるようになったことも、外国人利用者からの評価向上につながったと考えられます。

まとめ

外国人を採用するためには、就労可能な在留資格の確認や申請・変更など、日本人採用とは異なる手間がかかります。

また、外国人労働者・日本人の既存社員それぞれへの適切な対応も必要です。しかし、かかる手間以上に得られるメリットが、企業の外国人労働者雇用を後押ししています。

実際に人手不足を理由に採用した外国人が企業の業績アップに貢献したり、外国語対応ができるようになることで外国人に対して企業の認知アップにつながったりと、人手不足の解消に加えて会社の新しい礎を築くきっかけになっています。

外国人雇用で得られる助成金もあるため、将来の海外事業展開に備えて外国人雇用を検討してみるのはいかがでしょうか。

日本経済が低迷する中、海外での事業拡大を視野に入れる企業の数は年々増えつつあり、企業のグローバル化を牽引する存在ともいえるのが「グローバル人材」です。 しかし、実際には 「グローバル人材に必要なスキルとは?」 「採用の[…]