従来の終身雇用という考え方が変わりつつある昨今、人材の流動化が加速しています。

「早期退職=仕事ができない」という考え方も変化しつつあり、少子高齢化や人材不足によって、早期退職した「第二新卒」に注目している企業も多いでしょう。

第二新卒の需要は年々高まっており、新卒採用と並行して第二新卒の採用を行う企業も出てきています。

第二新卒の採用メリットとしては「若い」「前職の経験が浅く、自社の仕事に馴染みやすい」ことなどが挙げられます。

一方で、「早期離職の経験がある」ことが人事担当者を不安にさせることもあるでしょう。

この記事では第二新卒採用を成功させるポイントについても解説していきます。

第二新卒とは

第二新卒に明確な定義はありませんが、一般的には「新卒で入社して3年以内に離職し、再び仕事を探している人材」を指します。

新卒と中途の間と説明するとわかりやすいでしょう。年齢でいうと20代が大半を占めていますが、大学院卒や留年・浪人をした場合は30代で第二新卒にあたるケースも考えられます。

第二新卒と既卒・中途の違い

既卒とは、学校を卒業した後、正社員で働いた経験がない人材のことです。第二新卒は一度正社員の経験があるため、第二新卒と既卒の違いは「社会人経験の有無」といえるでしょう。

中途は、一般的に3年以上の社会人経験をし、一定のキャリアを積んだ人材を指します。第二新卒との違いは「社会人経験の長さ」といえます。

新卒採用との違い

新卒とは、学校を卒業した後、期間を空けずに企業へ就職する人材を指します。

他社での経験がないため、多くの企業が好む傾向にあります。第二新卒との違いは、既卒と同様「社会人経験の有無」といえるでしょう。

今回は、「第二新卒の定義」から、中途採用全般にお話しさせていただきます。 これから中途採用を始めようと思っている人事様、必見の内容となっていますので、ぜひ最後までお付き合いください! 「第二新卒」と「ヤングキャリア」の定義 まず、[…]

第二新卒採用が注目される理由

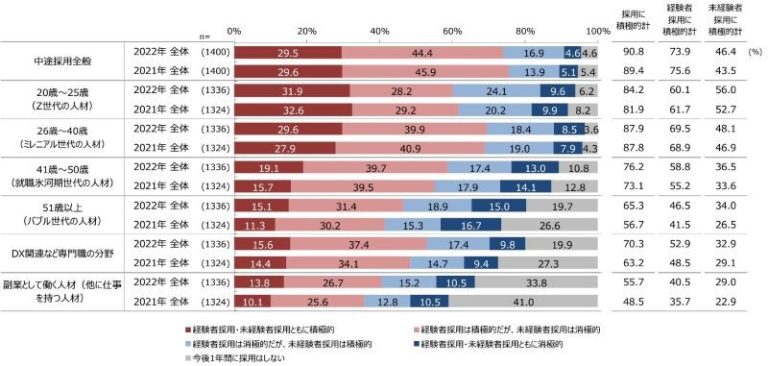

マイナビが行った中途採用状況調査(2022年実績)によると、第二新卒の採用について、企業の84.2%が「積極的」と回答しています。

ではなぜ、最初に就職した企業を早期離職している第二新卒が多くの企業から注目を集めているのでしょうか。

第二新卒が注目される理由として「新卒採用の難化」が挙げられます。

近年、企業が用意する採用枠に対して求職者が少ない「売り手市場」の状態が続いており、新卒採用で人材を確保するのが難しい状況となっています。

厚生労働省の調査によると、令和2年における3年以内の離職率は高校卒で37.0%、短大等卒で42.6%、大学卒で32.3%となっています。

10人に3人以上の割合で、新卒採用者が3年以内に離職していることがわかります。こうした背景により、新卒者の代わりとして、第二新卒を採用したい企業が増えているのです。

画像引用:マイナビ|中途採用状況調査2023年版(2022年実績)

参考:厚生労働省|新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況

第二新卒を採用するメリット

ここでは、第二新卒の採用メリットについて紹介していきます。

メリット1:若さやエネルギーがある

第二新卒のほとんどが20代ということもあり、若さやエネルギーがあります。また、新卒時に入社できなかった会社に、第二新卒という採用枠を利用して再チャレンジしている人もいます。

このことから、第二新卒は目的がはっきりしており、意欲を持って就職しようとしている人が多いといえるでしょう。若さやエネルギー、意欲がある人材を確保できるのが第二新卒の採用メリットの1つです。

メリット2:ビジネスマナーの基礎が身に付いている場合が多い

第二新卒は一度社会に出て働いているため、基本的なビジネスマナーやビジネススキルを身に付けている人が多くいます。

そのため、新卒採用のときのように、一から研修や講習を行う必要がありません。時間とコストの削減になり、独り立ちするまでの期間も短く済むでしょう。

メリット3:自社に馴染みやすい

第二新卒は一度社会に出ているといっても在籍期間が長くないため、前職の文化や仕事への価値観が染み付いていない状態です。つまり、転職先の文化や業務が浸透しやすく、自社のカラーに染まりやすいといえます。

マインドセットを大きく変える必要がないため、第二新卒で入社した社員自身も新しい会社に馴染みやすいでしょう。

メリット4:時期を問わず採用できる

新卒の場合は一般的に4月入社ですが、第二新卒の場合は時期を問わずに採用が可能です。

また、一般的な新卒採用では、内定出しから入社まで長い期間を要し、フォローや工数がある程度必要になります。

その一方で、入社までの期間が短い第二新卒は、中途採用のように工数を少なく設定できるため、人事担当者の負担が少なくスムーズに採用を進められます。

メリット5:助成金制度を利用できる

第二新卒を採用した企業は、助成制度を利用できる場合があります。

例えば、「特定求職者雇用開発助成金(旧三年以内既卒者等採用定着奨励金)」や「トライアル雇用助成金」などです。

それぞれ対象や要件があるため、公式の情報を確認しましょう。

第二新卒を採用するデメリット

第二新卒には多くの採用メリットがある一方で、デメリットも存在します。以下で見ていきましょう。

デメリット1:すぐに活躍させることは難しい

第二新卒は一度社会人として働いている経験があるため、基本的なビジネスマナーやビジネススキルは備えている場合が多いと前述しました。

ただし、実績や経験はさほど多くないため、中途採用のように即戦力として大きな期待を持てない場合が多いでしょう。

すでに備えているマナーやスキルをもとに、採用後はきちんと教育することが大切です。

デメリット2:離職へのハードルが低い

第二新卒は前職を短い期間で離職しています。そのため、中には離職へのハードルが低い人もいるでしょう。人事担当者としては、このことを不安に感じる方も多いかもしれません。

しかし、「もっとスキルアップしたい」というポジティブな理由で退職した人もいるため、「早期離職=忍耐力がない」と早期に判断せず、客観的な視点で人材を見極めましょう。

デメリット3:前職と比較されやすい

一度働いた経験がある第二新卒は、自社と前職を比較する場合があります。

「前職の方が社員同士の関係が良かった」「前職の方が有給を取りやすかった」など比較され、自社に不満を持つようになり、最悪の場合には再度離職してしまうかもしれません。

面接時に前職に感じていた不満を聞き出しておき、自社ではその不満を感じさせないようにフォローできると良いでしょう。

第二新卒の採用時に注意したいポイント

ここでは、第二新卒の採用時に注意したいポイントを解説していきます。

前職の退職理由を聞く

第二新卒は前職を一度退職しているため、自社で採用した場合にも退職する可能性が少なからずあります。

同じことを繰り返さないように、前職の退職理由を聞き出し、それに対する対策を立てているかどうかを確認すると良いでしょう。

同時に、退職した理由を会社のせいにしていないかどうか、短い期間ながらも学んだものがあるかどうかについても聞き出すことで、「物事の捉え方や考え方」「仕事へのスタンス」がわかるはずです。

自社を選んだ理由を聞く

前職と同じように自社でも早期退職されないよう、「前職の退職理由」と「自社の志望動機」がつながっているかどうかを確認することが大切です。

例えば、前職を辞めた理由が「新卒で製造業に就いたが、接客業がやりたくなった」という場合、自社の業種が接客業であれば納得のできる志望動機といえるでしょう。

自社でなくても「どこでもいい」場合は、前職と同様、早期退職するリスクがあると考えられます。

前職の退職理由を聞くのと同時に、自社への志望動機についても確認しましょう。

仕事への意欲やモチベーションを確認する

第二新卒はいくら社会人経験があるといっても、業務のレベルは未経験と同等と考えて良いでしょう。

そのため、第二新卒の採用時はスキルで選考するのではなく、仕事への意欲やモチベーションで評価するのがおすすめです。

加えて、前職でぶち当たった壁やその壁をどうやって乗り越えたかなどについても確認すると、人材の人間性が見えてくるでしょう。

入社後の教育に力を入れる

第二新卒に対して、中途採用者のような働きを期待してはいけません。

業務スキルやレベルは新卒採用とあまり大差ないため、入社後の教育やフォローに力をいれ、早期退職されないようにすることが重要です。

例えば、専属の教育担当者を付けてきめ細やかなサポートを行ったり、スキルの有無をヒアリングして足りないスキルを補う体制を整えたりといったことがおすすめです。

第二新卒採用で優秀な人材を確保する採用手法

第二新卒採用で優秀な人材を確保するための採用手法をいくつか紹介していきます。

新卒採用枠で募集する

厚生労働省は「学校を卒業してから3年以内の人材は、新卒採用枠に応募できる」としています。そのため、第二新卒を新卒採用と同時に行うことが可能です。

しかし、このことを知らない第二新卒者もいる可能性があるので、募集要項などに「第二新卒も応募可能」である旨を記載しておくと良いでしょう。

第二新卒の採用を得意とするサービスを利用する

第二新卒者の中には、「一度離職した経験がある=中途採用しか応募できない」と考える方もいるはずです。

新卒向けのサービスを退会し、転職サービスに新たに登録している方も多いでしょう。

そうした人たちをターゲットにするために、第二新卒者の採用を得意とするサービスや20代向けの転職サイトを利用するのもおすすめです。

転職を考えている多くの人が利用している「転職サイト」 さまざまな種類が展開されている転職サイトの中からどれを使うべきなのか、悩んでいる人事担当者の方も多いのではないでしょうか。 今回は「転職サイトの種類の解説をはじめ、年代別に人[…]

大学のキャリアセンターを利用する

大学のキャリアセンターとは、大学内にある、学生の就職活動を支援する部署です。

基本的には在学中の生徒に対して進路支援を行いますが、厚生労働省は卒業後3年ほどの卒業生に対しても支援することを推奨しています。

そのため、第二新卒の採用にも大学のキャリアセンターが役立つ場合があるのです。

まとめ

深刻な人手不足が続く中、採用成功が難しく悩んでいる企業も多いでしょう。そのようなときには第二新卒の採用を検討するのがおすすめです。

新卒や中途に目を向ける企業が多い中で、第二新卒は「穴場」ともいえます。

基本的なビジネスマナーやスキルは備えつつ、自社の風土や文化に柔軟に対応できる若くて意欲的な人材が見つかるかもしれません。

入社までの期間も短いため、最低限の工数での採用も可能です。この記事を参考に、第二新卒の採用を検討してみてはいかがでしょうか。

多くの企業で問題になっているのが人材不足ではないでしょうか。少子高齢化が進み、労働人口が減っているのもその要因のひとつです。中途採用市場でも若手と呼ばれる20代前半~30代の人材は、会社の将来を左右するかもしれない重要な年代です。 今[…]