新卒採用において、どのような学生が欲しいか、どのようなスキルを求めているかなどのターゲティングは必須項目と言えます。また理想とする人材を採用するためには、明確な採用コンセプトを設定し、興味や入社意欲を引き出すことも同じく必要になります。

そこで本記事では、新卒採用における採用コンセプトの設定方法やメリット、優良コンセプトの他社事例などを交えて徹底解説をしていきます。

採用コンセプトとは

まずはじめに、そもそも採用コンセプトとはどのようなものでしょうか?

結論から言うと、採用コンセプトとは企業が採用活動を行う際に定めるメッセージや戦略のことを指します。具体的には競合と差別化した自社らしさと、ターゲットの学生に刺さりやすい共感性の2つが求められます。

毎年多くの企業が新卒採用を行っている中で、他社と同じメッセージを発信していても、学生から注目を引くのはまず難しいでしょう。

そこで最初に求められるのが、自社らしいビジョンやメッセージを固めることです。そしてその後、ターゲットとなる学生へどのようにリーチするべきか、どう表現したら興味を引けるかなどを考え、採用ページやパンフレットに落としこんでいきます。

そうすることで採用活動の際、他社との差別化を図り欲しい学生へ、より効果的なアプローチをすることができます。

採用コンセプトを設定する目的

採用コンセプトを設定する際、まず初めに「なぜ採用コンセプトを設定するのか」を理解しておく必要があります。

大きく分けると、母集団の形成とミスマッチの削減があげられます。

「社風」重視で入社を決める学生が増加している

画像引用:あさがくナビ2022「内定先企業」に関するアンケート

- 携わる仕事内容:29.4%(前年比-0.2ポイント)

- 人(人事や社員の人柄や雰囲気):23.0%(前年比+4.8ポイント)

- 事業内容:19.5%(前年比-7.3ポイント)

- 知名度(ネームバリュー):8.9%(前年比+3.0ポイント)

- 勤務地:7.8%(前年比+0.2ポイント)

学情が運営するあさがくナビの調査アンケートによると、内定先の企業に入社を決めた理由として特に当てはまるもの1位は「携わる仕事内容」でした。しかし、21卒と比べると若干の減少傾向にあります。

ここで注目したいのが2位の「人(人事や社員の人柄や雰囲気)」で、前年と比べて4.8ポイントも増加しているという点です。

会社の雰囲気とは、いわゆる社風です。今の学生は雰囲気というふんわりした言葉で入社企業を決めているのです。

行ってみたら・会ってみたらわかる社風も今では採用媒体は2万社近く掲載している中で、会うことさえも数が限られている中で、「会えば繋ぎとめられる」と考えている人事の方も多いのではないかなと思います。

母集団の形成

しかしながら、会ってもらうための施策を忘れてはないでしょうか。

1つ目の母集団の形成ですが、採用コンセプトを設定し自社のビジョンを具体的にすることで、その価値観に合う学生からの応募を増やすことができます。

同じ業界でも非常に多くの企業が存在するため、他社と比べて差別化できるよう、独自のビジョンやメッセージを固める必要があります。

そうすることで、その業界で就職先を探している学生を惹きつけやすくなったり、最終的に内定辞退につながることを防ぐ効果も狙えます。

ミスマッチの削減

2つ目の理由としては、入社後のミスマッチを防ぐことです。

自社がどういう雰囲気なのか、見てもらうことが一番早い手段だとは思いますが、ふんわりしているからこそ、もっと他に良い企業があるのではないかという考え方に変わってしまうケースが多く、入社後のミスマッチにも繋がりやすいのです。

毎年多くの学生が新社会人として様々な会社に入社しますが、3年以内に約33%の社員が退職をしています。

最近ではこの早期離職率が多くの企業の課題となっているにも関わらず、ここ10年近く改善がされていません。

入社後のミスマッチを減らすためにも、自社の雰囲気をしっかり言語化し、コンセプトにすることが重要となります。

そのコンセプト・キャッチフレーズを採用媒体でしっかりと打ち出し、学生が周囲の人間に「自分が入る会社がどんな会社なのか」「どんな雰囲気なのか」を、言葉で説明できるようにしてあげるのが重要になってきます。

採用コンセプト設定がもたらすメリット

採用コンセプトを設定することは、上記のような理由があり、さらに最終的には以下のようなメリットを生むことにも直結します。

採用KPIの達成

結論として、効果的な採用コンセプトの設計は採用KPIの達成に直結します。

明確なメッセージやビジョンを固めることで、先述通り母集団の形成や入社後のミスマッチの防止にもつながり、コンセプトを見てから応募してくる学生が多いため、選考の段階でもミスマッチを防ぎ、無駄な工数を防ぐこともできます。

結果、多くの理想とする学生からの応募が期待でき、最終的に目標人数の獲得を叶えることができる可能性が大きく上がると言えます。

各企業では事業を行う際に、一般的には目標達成のためのKPIを設定しています。 基本的には決められたスケジュール感で、どれだけの売り上げや成果を上げられるかをもとに、KPIは決められます。そんなKPIですが、実は採用活動においても非常に[…]

採用ターゲットへの効果的なリーチ

先述のミスマッチの防止と直接つながりますが、採用コンセプトを設定することで理想とする学生へより効果的なリーチを実現できます。

どうすればターゲットに響くかという伝え方を工夫し、ターゲットとする学生から興味を引くことを意識して採用コンセプトを設定することで、実際に採用ページや説明会のパンフレットを見たターゲットへ的確なリーチをすることができます。

他社と差別化できる

採用市場は年々激化しています。そういった状況の中、採用コンセプトをしっかりと設定しておくことで、自社の独自性も打ち出すことが可能となり、競合他社との差別化につながってきます。

採用コンセプトの作り方

では、際に採用コンセプトの設計をする際にはどうやって進めて行ったら良いのでしょうか。

ビジョン・メッセージの確立

まずはじめに、自社が目指す先や今後の事業展開など、どのようなメッセージを伝えるのかを設定する必要があります。

やりがいや成長を押し出すのか、労働環境の良さや人間関係を押し出すのか、自社の強みとなる部分を設計します。

採用ターゲットの明確化

先ほど決めたビジョンを、どのような学生に打ち出すのか、人材のターゲティングが次のステップでは求められます。

せっかく良いコンセプトを設定しても、打ち出し先を間違えると意味を成しません。そのためビジョンを決める際、同時にどのような学生に打ち出すかも考えておく必要があります。

コンセプトの具現化

次にメッセージをどのような手法で打ち出すのかを具体的にしていきます。

採用ページに使う写真や、パンフレットのキャッチコピーなど、どのように学生に見せていくか具現化することが重要になります。そのため、コンセプトを設定する際は、実際に具現化できるかどうかも考えて設定する必要があります。

採用コンセプトを見直すタイミング

一度立てた採用コンセプトは毎年同じものを使いまわすことが難しいので、以下のようなタイミングで見直す必要があります。

採用活動直前

実際に新卒採用を始める直前は、最終チェックの意味も含めて見直す必要があります。

今年はこのコンセプトでターゲットが獲得できるか、間違いはないかなど全体を見通して見直しをするようにしてください。

新卒採用後

採用活動後も、反省や課題点の確認などを含め見直す必要があります。

今回の採用で成功した点や、逆に課題として残った点を洗い出すことは、来年のコンセプト設定の際大いに役に立ちます。

一次募集後

企業によっては一度で採用人数が確保できない場合、秋ごろに二次募集をかけることもあるでしょう。

一次募集で人数達成できなかった点を考え、どこに問題があったのか、どのように改善するべきなのかを把握し、早急な見直しをすることがおすすめです。

採用コンセプトを決めるときのポイント

採用コンセプトと言っても、なかなか抽象的な表現のため、どのような点に注意して設定するべきか迷う人事の方も多いでしょう。

そこで以下に、採用コンセプトを決める際のポイントを大きく分けて3つまとめました。

競合他社との差別化

せっかく綿密に採用コンセプトを作り込むのであれば、競合他社と比較して一目置かれるものを設定する方が良いでしょう。

そのため採用活動の際、ライバルとなる企業を分析し、いかに自社の方が優れているか、他社には実現できないことを実現できるかなど自社のオリジナリティを意識していきましょう。

自社と学生双方でビジョンを一致させる

実際にコンセプトを掲げても、それに賛同する学生がいなければ意味がありません。

そのため自社のビジョンはもちろんですが、ある程度学生からの賛同を意識し、双方が納得できるコンセプトを設定することも一つのポイントです。

コンセプトの実現性

コンセプトでメッセージやビジョンを語る分には自由ですが、本当にそれを実現できるかどうかが非常に大切になってきます。

そのため、掲げたビジョンを達成できるのか、何年スパンなのかなど、実現までの道のりを逆算してコンセプトを設定することをおすすめします。

実現ができないビジョンを掲げてしまうと、学生からの信憑性を失うことにもつながるので注意してください。

学生に響く!採用コンセプト他社事例4選

最後に、採用コンセプトが学生に響いている会社の事例を3つ紹介します。

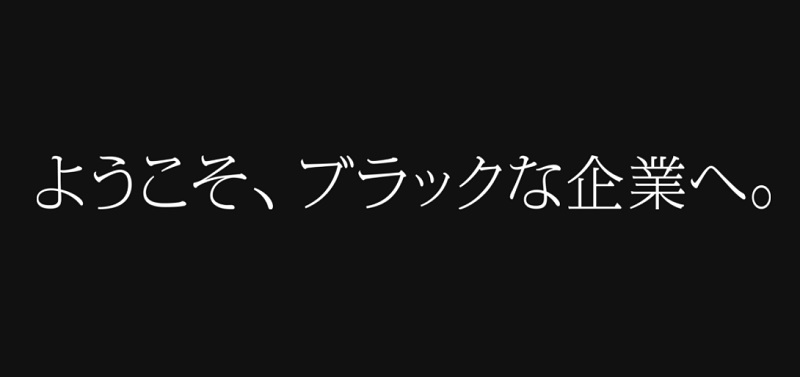

トゥモローゲート

大阪に本社を構えるトゥモローゲートは、「ブラックな会社」とコンセプト設定して採用活動をしている、企業ブランディング会社です。

大阪に本社を構えるトゥモローゲートは、「ブラックな会社」とコンセプト設定して採用活動をしている、企業ブランディング会社です。

これはブラック企業と言うことではなく、常識を黒く塗りつぶし自分で道を切り開くと言う意味で、SNS運用やブランディングなど独自の取り組みを行っています。

電通

日本の超大手企業である電通は「キミはどんな先駆者になる?」というコンセプトを打ち立てています。

日本の超大手企業である電通は「キミはどんな先駆者になる?」というコンセプトを打ち立てています。

昔に比べ終身雇用制度も頼りにできない現代、会社に帰属するのではなく、会社を利用して個人のレベルを上げることが求められます。

電通では会社を利用して、自己実現をするくらいの野心的な人をターゲットしているため、このようなコンセプトを掲げ採用を行っています。

丸紅

日本トップクラスの総合商社である丸紅では「とがった丸になれ丸紅。」といったコンセプトのもと、現在グローバル展開に力を入れています。

日本トップクラスの総合商社である丸紅では「とがった丸になれ丸紅。」といったコンセプトのもと、現在グローバル展開に力を入れています。

今まで以上にワールドワイドな展開を行っている丸紅では、グローバル人材の採用にも力を入れているため、このようによりグローバルに特化したコンセプトを掲げ採用活動を行っています。

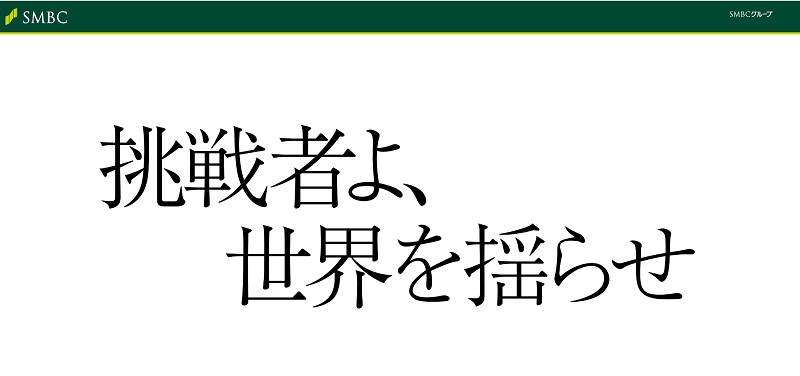

SMBC(三井住友銀行)

2024年度のSMBC(三井住友銀行)の新卒の採用コンセプトは「挑戦者よ、世界を揺らせ」となっており、採用サイトでは「人は夢だと思われる世界でも、その意思で実現してきた。この世界は、最初の一歩がなければ、そして、くじけない歩みがなければ拓かれなかった。その一人がいなければ変わらなかった。」と続き、「プロが集うその環境はあらゆる意志とあらゆる挑戦を支えていく。」とあります。

また採用サイト内では、現役社員の実際の声も掲載し、コンセプトを強調しています。

まとめ

このように新卒採用においては、欲しい人材を明確にすることに加えて、自社のビジョンを明確にした採用コンセプトを設定することも非常に重要です。

特に学生の場合は、まだ社会を知らず仕事内容や事業内容だけでは会社の判断が付きにくいため、人間関係や社風、企業の目指す先などの将来性も会社選びの際に注意深く見ています。

そのため、それらの情報をコンセプトとしてまとめ、いかに採用ターゲットに効果的にリーチできるかは、新卒採用の成功に直結します。

自社の雰囲気をしっかり言語化し、自社にマッチしたミスマッチのない採用を行ってください!

突然ですが皆さんは、多くの学生がどのように自社の説明会を見つけて来たのか、何が気になって説明会に来てくれたのか、気になったことは無いでしょうか? 多くの情報が溢れている現代で、学生は就活サイトを見て印象に残った企業の説明会に行ってみて[…]