目を輝かせながら入社してきた新入社員が、わずか数日後には正気のないような表情になっている様子を見たことはありませんか?

もしかしたら、いわゆる「配属ガチャ」の「ハズレ」を引いてしまったせいかもしれません。

配属「ガチャ」という表現をしていますが、実施にはガチャガチャのような運任せではなく、企業が学生の能力や適性を加味した上で、合理的に部署を決定しているのはいうまでもありません。

しかし、希望通りの部署に配属されなかった学生は「ハズレを引いてしまった」とやる気を無くしてしまう場合も少なくないのです。

そこでこの記事では、配属ガチャによって起こりやすい、早期離職の回避・対処方法などを紹介していきます。

配属ガチャとは

配属ガチャとは、新卒で入社した際、配属先や勤務地が希望通り、またはそうでなかった場合を、ゲームやカプセルトイの「アタリ」「ハズレ」になぞらえて作られた造語です。

配属先や勤務地は自分の努力や意志で変えることがほとんどできないため、自分の欲しいものが確実に手に入らないカプセルトイと重ねて表現しています。

では、配属ガチャの「アタリ」「ハズレ」がどのような状況なのか、以下で見ていきましょう。

配属ガチャにおける「ハズレ」

配属ガチャにおける「ハズレ」とは、配属先や仕事内容、上司が自分の思い描いていた理想と違う結果になったことを表しています。

- 配属ガチャが「ハズレだった」と感じた新入社員は、モチベーションや組織への愛着が低下し、最悪の場合は早期離職を検討するようになってしまうのです。

キャリアを積んでいく過程で、ハズレと感じた仕事をこなしていくことが重要である場合もありますが、期待を胸に抱いて入社してきた新入社員にとってはギャップに感じる場合もあるのでしょう。

配属ガチャにおける「アタリ」

配属ガチャにおける「アタリ」とは、希望の部署や勤務地に配属されたり、上司や教育係に恵まれたりなどの、配属結果に納得ができた状態を表しています。

たとえ部署や勤務地が希望通りでなくても、上司や教育係に恵まれた場合は「アタリ」になるケースもあります。

配属ガチャという言葉が生まれた背景

配属ガチャという言葉が生まれたのは、企業と、最近の新入社員の考え方に生じているズレが原因と考えられます。

企業は、新入社員に対して、自社で長く働いてキャリアを積み、将来は会社を担う存在に育て上げたいと考えている場合がほとんどです。

一昔前までは「転職=悪」という考え方が主流でしたが「昨今では給料アップのために転職する」といった考え方の方もいます。

こうした流れが「企業主義」から「個人主義」傾向を後押ししているのでしょう。

新入社員が個人主義傾向になることで、配属先や勤務地が理想と違うと「ハズレ」と感じモチベーション低下や早期離職を起こすのです。

配属ガチャが学生にとって不安要素になる原因

ここでは、配属ガチャが学生にとって不安要素になる原因を見ていきましょう。

配属先を知るまでの期間が長い

配属先の告知は、入社式やその後の研修終わりのタイミングに行われる傾向にあります。配属先を知るまでの期間が長ければ長い分、不安がつのるものです。

また、長い期間待てば待つほど、思い通りにはいかなかった場合のショックは大きいものとなるでしょう。

キャリア形成の仕方が変化している

新卒学生の多く、いわゆる「Z世代」と呼ばれる方々は、自分のキャリアやライフプランを自分自身で描きたいと考える傾向にあります。

日本で多くの企業が用いている採用手法の新卒一括採用では、新入社員が入社してから、それぞれの適性に応じて部署を振り分ける方法が一般的です。

このような企業と新入社員との間に生じるギャップが、学生を不安にさせている要因の1つでしょう。

新卒採用も中途採用も、これからの世代に合わせて採用手法を変えていく必要があり、これから就職・転職活動を行うのは「Z世代」と呼ばれる若者たちです。 インターネットなどを巧みに使うデジタルネイティブ世代であり、またソーシャルネイティブ世代[…]

その部署に配属された理由を教えてもらえない

新入社員は全員、希望の部署や勤務地へ配属されるとは限りません。その点については部署の人手不足や新入社員の適性を加味して決定しているので、仕方がないといえます。

しかし、その部署に配属された理由を教えてもらえないと、新入社員はよりいっそう不安に感じる場合もあるでしょう。

また、経験として、数年ごとにさまざまな部署へ社員を異動させる企業もあります。こうした企業のスタイルは、「次も希望とは違う部署かな」と、異動のたびに社員を不安にさせてしまうこともあるでしょう。

配属ガチャの問題点・企業側デメリット

では、配属ガチャにはどのような問題点・デメリットがあるのでしょうか。以下で見てきましょう。

社員がメンタル面での精神的苦痛とストレスを感じる

配属先が、希望していた部署や勤務地とは違う結果になった場合、新入社員は精神的に苦痛や不満を感じ、ストレスとなるでしょう。

最悪の場合は、鬱病などの病気を発症し、通勤が困難になるケースも考えられます。こうしたケースでは、新入社員のメンタルケアが必要になります。

離職・辞退率に直接影響する

配属ガチャに失敗したと感じた新入社員が、離職・辞退を選択することも少なくありません。

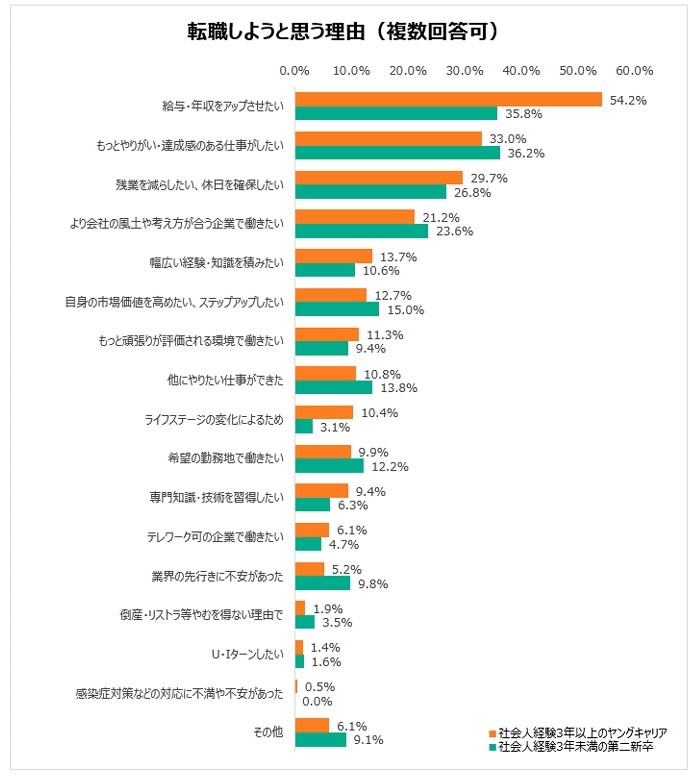

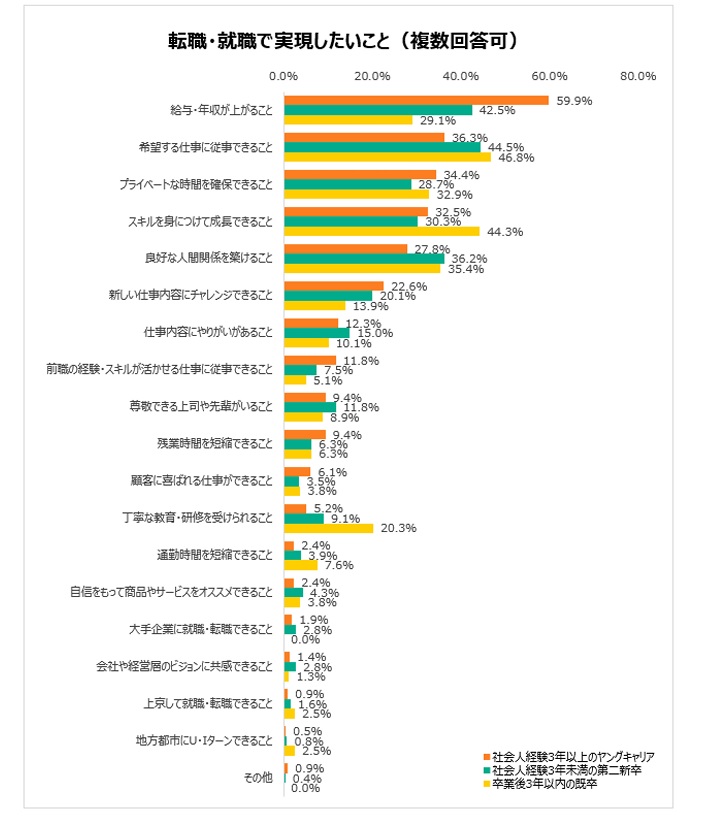

2023年に株式会社学情が、働く20代を対象に仕事観や働く意識を調査したアンケートによると、

社会人3年未満の第二新卒の転職理由で最も多かったのが「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」でした。

また、第二新卒が転職で実現したいこととして最も多かったのが「希望する仕事に従事すること」でした。

この調査より、第二新卒など、最近の若者は「給与や休日の確保」よりも「自分が希望する仕事内容」を重視していることがわかります。

よって、配属ガチャに失敗したと感じると、転職や離職をする方が多いのは納得できる結果といえるでしょう。

画像引用:株式会社学情 Re就活 20代の働き方研究所|転職理由調査

採っても採っても辞めていく・・・。そんな状況ではないですか? でもなぜすぐに辞めてしまうのでしょう?転職者の本当の退職理由を知ることで今後の採用に活かすことができるかもしれません。今回は、転職理由や、そのホンネと建て前を見極める術を解[…]

採用コストに影響する

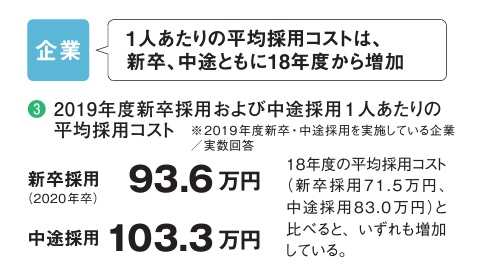

配属ガチャによって新入社員の離職が起こると、採用コストに影響します。影響を受ける採用コストは「求人サービスの利用費など採用にかかった費用」や「教育担当者の給与」「新入社員が離職するまでの給与」などです。

2020年の「就職白書」によると、2019年度における1人あたりの平均採用コストは、新卒採用で93.6万円、中途採用で103.3万円でした。

これだけかけた採用コストが無駄になってしまうだけでなく、新入社員の離職によって人手不足を招くと、既存の社員たちのモチベーションも低下し、さらなる離職に拍車をかけることになりかねません。

配属ガチャによる離職回避・防止対策

ではどうしたら、配属ガチャによる離職を防げるのでしょうか。以下で離職回避・防止対策について見ていきましょう。

配属先の通知時期を見直す

新入社員にとって配属ガチャが不安要素になる原因の1つに、「配属先を知るまでの期間が長い」ことが挙げられました。

配属先の通知を入社後ではなく、内定前の面談時や内定通知と同じ時期にすることで、新入社員の不安が軽減し、離職回避や防止となるでしょう。

採用段階でのミスマッチ防止

新入社員が入社してからミスマッチに気づいて離職するのを防ぐには、採用段階でミスマッチに気づくことが重要です。

採用段階で、各部署の仕事内容や1日のスケジュールなどを候補者に伝え、自社での将来像を具体的にイメージしてもらうのが効果的でしょう。

入社までの内定者フォロー体制を見直す

新卒採用で多いのが、4月に内々定、10月に内定式、翌年の4月に入社というスケジュールです。内々定から内定まで約半年、入社までは約1年もかかります。

そこで内定から入社までの期間で、学生の不安を解消できるような面談や相談会、先輩社員との座談会などを取り入れるのがおすすめです。

1on1面談で適性をきちんと見極める

成長企業の多くが取り入れている1on1面談とは、上司と部下が1対1で行う定期的な面談のことです。上司が部下の悩みを聞いたり、モチベーションを確認したりできる良い機会となります。

このような面談を取り入れて新入社員の適性をきちんと見極めることで、ミスマッチを防ぎ、早期離職を回避することができるでしょう。

ジョブローテーションを行う

ジョブローテーションとは、人材育成を目的に、定期的に社員の配置や部署を変えることです。

ジョブローテーションによって、社員は業務内容を俯瞰して見られる・仕事へのモチベーションが上がる、企業は社員の適性が見極められるなどといったメリットを得られます。

こうした結果によって、新入社員の早期離職を回避することができるでしょう。

社員の能力を最大限引き出すよう、様々な部署を経験させるジョブローテーションは近年多くの企業で取り入れられている制度です。 社内の様々な部署で経験をすることで、一つの部署に長くい続けるよりも経験値を積むことが出来るジョブローテーションで[…]

メンター制度を導入する

メンター制度とは、年齢の近い他部署の先輩が新入社員を指導する制度で、主にメンタル面でのサポートができます。

他部署の先輩になら、自分の部署に関する悩みや不安などの相談をしやすいでしょう。また、相談を受ける社員自身も成長する機会となります。

エルダー制度を導入する

エルダー制度とは、メンター制度と違い、直接仕事で関わる先輩が新入社員をサポートする制度です。

エルダー制度によって新入社員はいち早く業務に慣れ、会社に溶け込むことができるでしょう。また、メンター制度と同様に、指導側のマネジメントスキルの向上も見込めます。

従業員エンゲージメントを把握する

従業員エンゲージメントとは、社員の会社に対する信頼度や理解度であり、「会社に貢献したい」という意欲を表している言葉です。

コロナ禍によるテレワークの普及で、従業員同士の関わりが希薄になったことを1つの要因とし、注目を浴びています。

こうした従業員エンゲージメントを把握することで、社員の帰属意識が高まり、結果として離職を防ぐことにつながるでしょう。

まとめ

新入社員の考え方が企業主義から個人主義に変化している昨今、配属ガチャでハズレを引くダメージは企業が想像する以上のものといえるでしょう。

誰もが納得のいく配属先の決定は、「従業員が思う新入社員の適性」と「新入社員が思う自身の適性」のすり合わせが大きく関わっています。

新入社員の欲している情報や抱えている悩みを理解し、人事と連携しながらきちんと寄り添うことで早期離職を回避することができるでしょう。

また、採用過程で候補者の適性検査を行うのも、早期離職の回避に有効です。

適性検査については以下をご覧ください。

自社に合った適性検査を選ぼうとしたとき、種類や料金体系、検査項目の違いに迷ってしまう方は少なくありません。 実際にどのツールが最適なのか判断しきれず、社内提案にも自信が持てないと感じている人事担当者も多いのではないでしょうか。 […]