今回は、「学生はどのタイミングで入社を決めているのか?」というテーマでお伝えします。

「学生の入社意欲」は、選考通過や内定承諾に直結する重要な指標です。第一志望ではなかった企業に気持ちが傾く背景や、志望度を高める有効なアプローチとは?

本記事では、最新調査データをもとに、学生の意思決定プロセスと企業が取るべき対応策をわかりやすく解説します。

入社意欲とは?学生の意思決定を動かすカギ

学生の「入社意欲」は、企業が選考や内定承諾の場面で注目すべき重要な指標です。この章では、その定義や類似する概念との違い、意欲が高まるタイミングについて解説します。

入社意欲の定義と、企業が重視すべき理由

採用活動の中で、スキルや学歴と並んで注目すべき要素が「入社意欲」です。これは、学生が「この企業で働きたい」と感じる心理的な熱量を指します。

たとえば同じ能力を持つ学生が2人いたとして、「この会社に入りたい」という強い意志を持つ学生の方が、面接での回答や選考中の振る舞いにも表れ、入社後の活躍期待値も高いと判断されやすくなります。

また、入社意欲は学生自身の意思決定にも直結します。

内々定を出した後、「承諾するかどうか」の最終判断にも影響するため、企業にとっても無視できない評価軸です。

志望動機との違いとは?選考時の評価ポイント

「入社意欲」と混同されやすいのが「志望動機」です。志望動機が“言語化された理由”であるのに対し、入社意欲は気持ちの強さや姿勢、態度として滲み出る“熱量”になります。

入社意欲と志望動機の違い

| 比較項目 | 入社意欲 | 志望動機 |

|---|---|---|

| 表現され方 | 態度・反応・行動に表れる | 履歴書や面接で言語化される |

| 評価する側 | 面接官・人事が観察を通じて感じ取る | 学生が自ら伝える |

| 変動のしやすさ | 接点・体験によって変わりやすい | 初期段階で固まっているケースが多い |

「志望動機」は学生が準備してきた説明である一方、「入社意欲」は言葉ではなく態度や熱量としてにじみ出るものです。選考の場では、この2つの軸を通じて、学生の“入社確度”を見極める視点が求められます。

学生が「この企業に入りたい」と思う瞬間

学生が「ここに入りたい」と強く感じる瞬間には、ある種の“感情的共鳴”が起きています。

たとえば、

-

社員との面談を通して「自分もこのチームで働きたい」と感じたとき

-

業務内容の説明を聞いて「これが自分のやりたいことだ」と確信を持てたとき

-

応対が丁寧で「大事にされている」と実感したとき

などが代表的な例です。

つまり、入社意欲は企業が一方的に伝える情報だけではなく、“体験”や“接点の質”によって引き出される感情です。情報発信の量だけでなく、対話の深さ・人の魅力・リアルな接点設計が意欲の形成に大きく寄与します。

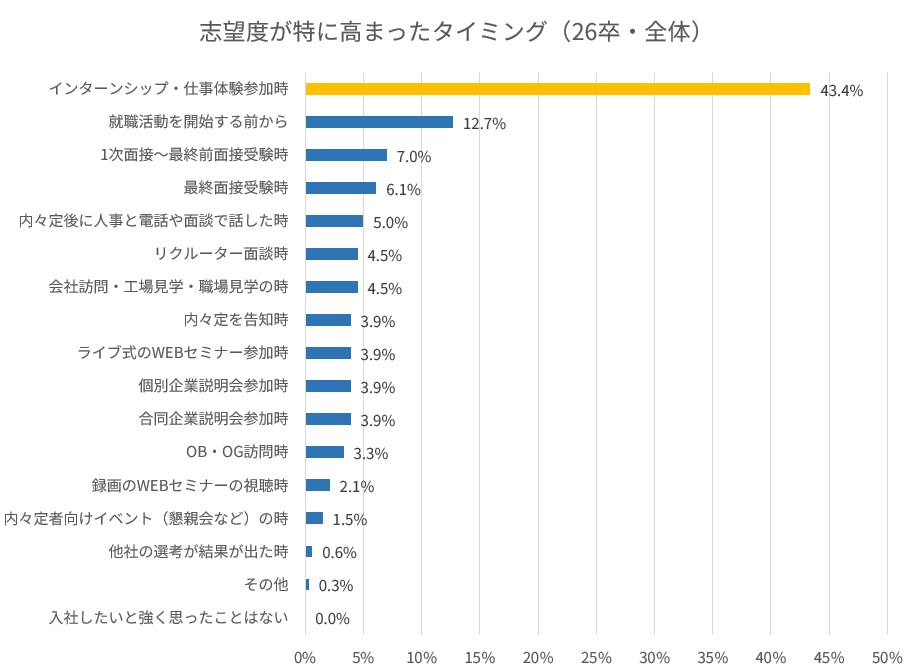

では、学生が「入社意欲を高める」のはどんなタイミングなのでしょうか?マイナビの2026年卒対象調査によれば、43.4%の学生が「インターンシップ・仕事体験時」に入社意欲が高まったと回答しています。

データ参照:2026年卒 大学生キャリア意向調査3月1日<就職活動・進路決定>

学生が入社意欲を高めたきっかけ(複数回答)

-

インターンシップ・仕事体験参加時:43.4%

-

面談・面接:29.1%

-

内々定通知:10.7%

-

内定後フォロー:5.3%

このように、選考より前の接点で志望度が固まっているケースが多く、企業としては早期段階での印象形成が非常に重要です。

入社意欲が育つプロセスと変化のタイミング

入社意欲は、最初から明確に定まっているものではなく、インターンシップ・説明会・面接・フォローを通じて“育っていくもの”です。

マイナビの2026年卒学生調査によると、志望度が高まったタイミングとして最も多かったのは「インターン参加時」(43.4%)でした。つまり、本選考前の接点で入社意欲が大きく動くというのが実態です。

このように、志望度は就職活動の進行とともに変化し、企業との体験の質によって意欲の高さが形成されるプロセスであると捉えるべきでしょう。

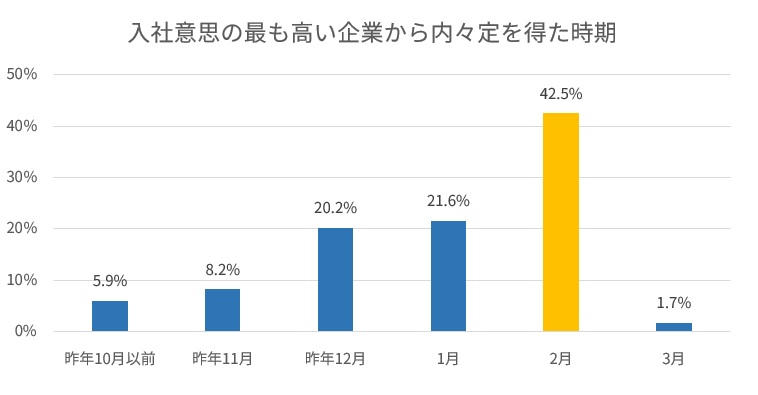

つまり、入社意欲は企業との“接点”や“体験”を通じて育まれるものなのです。そして、この志望度の高まりは、実はある時期に集中しています。内々定を取得する学生が最も多いのは「2月(42.5%)」で、この時期に意志を固めた学生が過半数を占めるのです。

データ参照:2026年卒 大学生キャリア意向調査3月1日<就職活動・進路決定>

この流れを見ても、インターン→選考→フォローという一連の体験の中で、志望度は“変化する”ものであり、タイミングを捉えた働きかけが非常に重要だといえます。

入社予定先企業の「初接触前の志望順位」

「自社は学生から第一志望に見られているのだろうか?」 採用担当者であれば一度は抱くこの疑問かと思います。

実際、就職活動における“第一志望”の概念は、固定されたものではありません。この章では、学生がどのように企業への志望順位を決めているのか、また、その志望度がどのように変化していくのかを、調査データをもとに解説します。早期からの接点の重要性、そして志望度を“上げる”ために企業ができる工夫を探ります。

第一志望の企業に入社する割合、約3割

マイナビ2026年卒調査によると、「活動当初から第一志望だった企業に入社予定」と回答した学生は31.6%にとどまります。

| 志望順位 | 割合 |

|---|---|

| 第一志望 | 31.6% |

| 第二志望 | 25.8% |

| 第三志望 | 12.9% |

| それ以外 | 29.7% |

つまり、残るおよそ7割の学生は、第二志望以下だった企業に入社意志を固めていることがわかります。

採用の現場ではよく、「うちは最初から第一志望の学生なんていないよ…」「学生から見向きもされてないのでは…」という声を耳にします。

たしかに中堅・中小企業や認知度の低い業界では、このような懸念は現実的かもしれません。

しかし実際には、当初第一志望ではなかった企業に入社する学生も約4割にのぼるという事実があり、これは、採用活動において「初期の志望度にとらわれすぎず、接点以降で巻き返す設計が可能」であることを示唆しています。

志望順位は変動する!その背景にある心理とは

初期の志望順位は、多くの場合、知名度やイメージに基づいた“仮置き”の状態です。

ところが、企業理解が進んだり社員との接点を通じて印象が良くなったりすることで、学生の志望順位は容易に変動します。

その変化には次のような心理が影響しています。

-

仕事内容にリアルな魅力を感じた

-

面談で「自分を見てくれている」と感じた

-

他社との比較で「この会社の方が合いそう」と気づいた

つまり、志望順位は“企業側の努力によって動かせるもの”です。選考や接点の質を高めることで、第一志望でなかった学生を「この会社に入りたい」と思わせることは十分可能です。

学生が就活初期に抱く志望順位とは?

就職活動のスタート段階で、学生が「この会社が第一志望」と挙げる企業には、ある傾向があります。それは、多くがテレビCM・SNS・大学講座などで接点があった“知っている企業”であるという点です。

つまり、深い理解や企業研究の末に決まった第一志望ではないということであり、そのため、最初に志望度が高くても、選考が進むうちに他社に気持ちが動くケースも多々あります。

企業側としては、こうした“仮の志望度”に依存せず、本当の共感や魅力を感じてもらえる接点作りが鍵となります。

入社予定先に入社したいと思ったタイミング

学生が最終的に入社を決める瞬間には、企業側のアクションが大きく影響しています。この章では、意思決定がなされるタイミングや要因について解説します。

意志決定のタイミングは“選考後”に訪れる

学生が「この企業に入社しよう」と意思を固めるタイミングは、かつてよりも確実に前倒しされています。

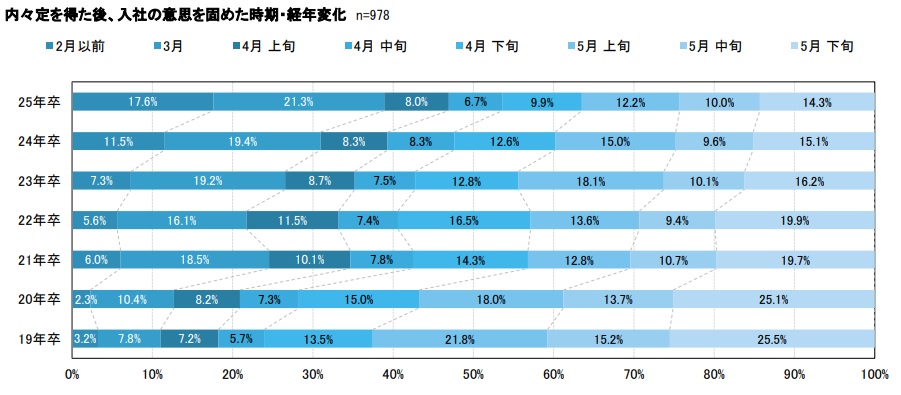

マイナビの調査(2025年卒)によると、2月以前に入社意思を決定していた学生は17.6%、3月を含めると約4割が年度内に意思を固めているという結果が出ています。さらに注目すべきは、過去のデータと比較すると、意思決定時期が年々早まっているというトレンドです。

| 卒年 | 5月下旬に意思決定した割合 |

|---|---|

| 2019年卒 | 25.5% |

| 2025年卒 | 14.3%(−11.2pt) |

画像データ引用:マイナビ 2025年卒 学生就職モニター調査(5月)

つまり、以前は「5月下旬でも選ばれていた企業」が、今ではその前に決着がついてしまうという構図に変わっているのです。

この流れを踏まえると、採用担当者が今すぐ注目すべきは、“内定を出す前に、学生の心を掴んでおく”準備です。とくにインターンシップは、学生にとっての“企業との初期接点”であり、志望度を上げるための実質的なスタートラインと言えます。

企業が動き出すのが遅ければ、学生はすでに他社に心を決めてしまっている可能性があります。意思決定は思っている以上に早く、静かに進んでいるのです。

フォロー施策を充実させるのも重要ですが、それ以前に「選ばれるための土俵に上がっているか」が問われる時代になっていると捉えるべきでしょう。

内定承諾を後押しした企業側の対応とは

内定を承諾する決め手となったのは、企業の小さな気配りや誠実な対応であることが多いです。

学生へのヒアリングでよく挙がるのは、「内々定後すぐに丁寧な面談があった」「先輩社員と1on1で話す場を設けてもらった」「入社後の具体的な働き方を資料で説明してくれた」といった事例です。

これらは特別な施策ではありませんが、“自分を見てくれている”と感じさせる要素となり、学生の不安を解消し、納得感のある意思決定を促しています。

つまり、大きな打ち手よりも、“小さな信頼の積み重ね”が学生の心を動かしているのです。

決断を迷った学生が最終的に選んだ理由

複数の内定先に迷う学生にとって、最終的な決め手となるのは“数字や条件”よりも“感情的な安心感”です。

具体的には、「この会社で働く自分がイメージできた」「社員の人柄に安心感を持てた」「自分が“選ばれている”実感があった」といった声が多く見られます。

これは裏を返せば、学生の意思決定には合理性よりも“感覚的共鳴”が大きく影響していることを意味します。

企業側としては、情報の量を増やすことよりも、「ここで働く自分」が自然に想像できるようなリアルな接点を用意することが、内定承諾率を高める鍵となります。

学生の入社意欲を最大限に高める方法

ここでは、学生の志望度を段階的に高めていくための具体的な施策について解説します。

採用フローは「インターンシップ・仕事体験 ⇒ 説明会 ⇒ 選考」と進みますが、この一連のプロセスの中で“入社したい企業”として認識される必要があります。学生は同時並行で複数の企業からアプローチを受けており、単発ではなく継続的な接点を通じて志望度を高めていく設計が不可欠です。

継続的なアプローチ

入社意欲を最大限に高めるには、初期接点から内定に至るまで、学生との関係性を途切れさせないことが重要です。

とくにインターンシップ終了後から本選考前、さらに内定通知に至るまでの間は、学生の気持ちが最も揺れやすい時期です。この時期に企業からの接触が途絶えると、志望度が下がって他社へ気持ちが流れてしまうリスクが高まります。

そのため、面接の段階から「あなたを歓迎しています」という姿勢を一貫して示すことが求められます。会社のビジョンや働く人の姿を明確に伝え、不安や疑問が残らないように、積極的な情報発信を意識しましょう。

特に効果的なのが、“フェードアウトさせない設計”です。たとえば、

-

月1回の選考対策コンテンツの配信

-

社員や若手とのカジュアルな座談会

-

オンライン説明会や選考準備セミナー

などを計画的に展開することで、学生の記憶に残り続ける接点をつくることができます。

こうした積み重ねによって、学生は「自分を大切にしてくれている」「入社後も安心できそうだ」という印象を持ちやすくなります。結果的に、企業への心理的距離が縮まり、入社意欲の向上に繋がっていくのです。

また、現在の学生はSNSやLINE、オンラインツールに慣れており、電話による連絡は負担に感じるケースもあります。学生に寄り添ったコミュニケーション設計が、信頼獲得の第一歩となります。

「学生に日程調整や確認事項の連絡を取りたいのに電話に出ない…」と感じている人事様も少なくないと思います。 そんな方は今回必見!! いま、就職活動中にも関わらず、企業からの電話に出ない学生が急増中です。 「電話が嫌い、恥ずか[…]

マンパワー不足で学生対応に集中できない場合の対処法

継続的にターゲット学生にアプローチすることが重要だとお伝えしてきましたが、それを実現するには一定の人的リソースが必要になります。特に中小企業や人事が兼務体制の企業では、「すべきだとは分かっているが手が回らない」という声が多く聞かれます。

そこで鍵となるのが、業務の仕組み化とアウトソーシングの活用です。限られた人員でも、効率的かつ“熱量を感じさせる接点”を維持するためには、事務的なノンコア業務を外部に任せ、人事が学生対応というコア業務に集中できる環境を整えることが欠かせません。

採用アウトソーシングやツール活用の例としては、以下のような方法があります。

-

LINEやメールを活用した定期リマインドの自動配信(ATS機能を活用)

-

ATS(採用管理システム)による選考フローの自動化・進捗管理

-

採用代行(RPO)を活用した説明会運営や日程調整業務の委託

-

社内広報やマーケチームと連携した採用コンテンツの定期発信

ATSの機能をうまく活用すれば、学生ごとの選考状況に合わせた自動メール送信や進捗の可視化ができ、マンパワーを抑えながら“タイムリーな接点”を生み出すことが可能です。

また、採用アウトソーシング会社には、選考調整や母集団管理などの一部業務を委託できるタイプから、コンサルティング・戦略設計までを伴走する総合型まで、多様な選択肢があります。近年は、採用活動の一部を外部に任せ、限られた人員でも成果を最大化しようとする企業が増えています。

弊社では、おすすめの採用アウトソーシング会社を比較した記事もご紹介していますので、必要に応じてぜひご活用ください。全てを人力で賄おうとするのではなく、“任せるべき部分”と“人が対応すべき接点”を分けて考えることが、これからの採用活動における勝ち筋となります。

このようなお悩みをお持ちの方におすすめの記事です。 採用活動がうまくいっていない 採用業務を外注に依頼したい 採用アウトソーシングを導入したいが費用相場がわからない 本記事では、「採用代行(RPO)・採用アウトソ[…]

内定後のフォロー施策で“最後の一押し”を

学生が最終的に入社を決める上で、内定通知後のフォローは極めて重要なフェーズです。

特に複数内定を持っている学生に対しては、「この会社に決めよう」と感じてもらえるような“最後の一押し”が求められます。

-

内定者座談会による安心感の提供

-

入社後のキャリアを可視化した資料の提供

-

配属予定部署からのビデオメッセージ

こうしたフォローによって、「この会社で働く未来」がリアルに想像できる状態を作ることができます。数字や待遇の比較だけではなく、心理的な不安を解消し、期待感を高める設計が承諾率を左右するのです。

まとめ

学生の入社意欲は、企業との“接点”や“体験”を通じて大きく変化します。特にインターンシップは志望度を育む最初のきっかけであり、印象形成において極めて重要です。その後の説明会・選考フェーズでは、自社の魅力を言語化し、学生の不安を丁寧に解消する情報提供がカギとなります。

最終面接後~内定フェーズでは、承諾に向けた個別フォローや定期接点が意欲を後押しします。内定後は、入社までのモチベーション維持を目的としたフォロー施策が重要です。

限られたリソースでも、ATSや外部リソースを活用することで、温度感ある接点は再現可能です。入社意欲は“育てる”ものであると認識し、フェーズごとに適切な働きかけを設計しましょう。