働き方の多様化や人口減少など様々な要因によって、採用が困難に感じている人事担当者も多いでしょう。そう感じている人事担当者には採用DXの取り組みがおすすめです。

採用DXは、ツールの導入によって業務の効率化を図り、長期的に安定した採用活動を進められる取り組みとして多くの企業から注目を集めています。

採用DXを推進すれば、ミスマッチの減少や候補者とのスムーズなコミュニケーションが実現し、選考辞退・内定辞退の減少が期待できるでしょう。

この記事では、採用DXのメリットや成功のステップ、おすすめのツールや事例などを紹介していきます。

採用業務の効率化や自動化を図り、企業価値を高めて優秀な人材を安定的に確保したいという人事担当者はぜひ参考にしてください。

採用DXとは?その定義と目的

まずは採用DXについて、定義や目的を紹介していきます。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)と採用DXの違い

「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」は、「データや新たなデジタル技術を活用することによってビジネスモデルを変革し、企業の競争力や価値を高めること」を指します。

これを採用活動に取り入れるのが採用DXです。

採用DXには「ITツールやデジタル技術を活用して採用業務に変革を起こし、採用活動の効率化や自社にマッチした人材の確保・社員の定着化を目指すこと」といった意味があります。

具体的には、オンライン面接ができるツールを導入したり、データに基づいて採用戦略を立てたりすることなどです。

これにより、企業は業務の効率化や採用コストの削減、自社にマッチした優秀な人材の確保などが目指せるでしょう。

採用DXにおけるCX(候補者体験)とEX(従業員体験)の重要性

採用DXを推進させ、優秀な人材を効率良く確保するためには「CX(候補者体験)」と「EX(従業員体験)」の向上が重要です。

一方「EX」とは「従業員が自社で働いているときに得られる体験」のことです。

自社への印象が悪く「CX」が低下すれば選考辞退や内定辞退が起こりやすくなるでしょう。

また、社員の満足度が低く「EX」が低下すれば、社外へのポジティブな発信が減って、リファラル採用や他での採用が成功しにくくなるとされています。

CXとEXの双方を高めることは、自社が候補者に選ばれやすくなったり、入社後の定着度を高めたりなど、採用を成功に導くための重要なポイントといえるでしょう。

採用DXが求められる背景

ここでは、採用DXが求められる背景について解説していきます。

人材不足や労働市場の変化

採用DXが求められる背景の一つに労働市場の変化と深刻な人材不足の問題があります。

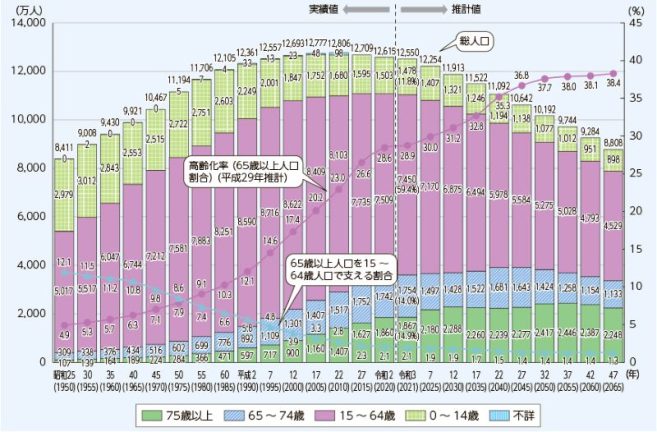

総務省によると、15〜64歳の生産年齢人口は1995年の8,716万人をピークに減少傾向にあり、2020年には7,509万人まで減少しました。

2050年には5,275万人にまで減少すると見込まれており、今後も深刻な人材不足は続いていくと予想できます。

そのため、企業は採用DXによって、候補者が他の企業に流れる前に効率的かつスピーディーな採用をすることが必要です。

また、労働人口の減少によって売り手市場の状態が続いており、企業は優秀な人材の確保に苦戦しています。そのため、「採用DXによって企業の採用力を向上させたい」といった企業が増えているのでしょう。

画像引用:総務省|令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少

オンライン採用活動の普及と競争環境の変化

オンラインで行う採用活動が普及してきたことも、採用DXが求められている背景の一つです。

昨今では、SNSやインターネットが普及してきており、紙媒体よりもWeb媒体で就職活動をしている方が多いことや感染症が流行ったことなどを理由に、オンラインの採用活動が一般的になりつつあります。

デジタル化が急速に進み競争環境が変化する中で競合他社に打ち勝つためには、採用DXへの取り組みが必要といえるでしょう。

企業価値を高めるためのDX推進

売り手市場が続いていることを一つの理由に、昨今では応募者が集まりにくくなったり、選考辞退や内定辞退が生じやすくなったりしています。

そのため、採用DXに取り組んで企業価値を高め、他社との競争に打ち勝つ必要があるのです。

例えば、採用DXによって応募者対応が漏れなくスピーディーに行われれば、自社への印象が上がり候補者が他社へ流れることなく採用に結びつく可能性も大いに考えられます。

「候補者が選考途中で辞退してしまい、内定承諾率が上がらない…」そんな悩みを抱えていませんか? 選考辞退の原因が特定できず、効果的な対策が立てられない企業は少なくありません。本記事では、中途採用における選考辞退が発生する具体的な理由や応[…]

採用DXによる主なメリット

ここでは、採用DXに取り組む主なメリットを紹介していきましょう。

採用業務の効率化とミスマッチの減少

採用DXに取り組むと、求人広告への出稿や面接日時の調整、選考結果のスコアリングなどこれまで行ってきた採用業務が自動化できるでしょう。

採用担当者が行わなくてはならない業務が減って気持ちや時間の余裕が増え、他の業務に集中できたり採用活動の質を高めたりすることにも期待できます。

また、採用DXはミスマッチを減らすことにも有効です。

例えば採用DXに取り組み、LINEやInstagramなどで求職者ニーズに適した情報を送って自社のことをよく知ってもらった上で入社できれば、ミスマッチによる早期離職を減らせる可能性があります。

メールではなくLINEやInstagramなどのSNSを使った候補者とのスムーズなコミュニケーションにより選考辞退を免れた事例もあります。

候補者データの管理でマッチング精度向上

採用DXに取り組めば、データに基づいた正確な選考が可能です。さらにツールによっては、自社が設定した「求める人物像」にマッチする人材を自動で選定してくれるものもあります。

上手に利用すれば自社とマッチ度の高い人材を確保することができ、採用におけるミスマッチを減らすことにもつながるでしょう。

ある会社は候補者データの管理によって、自社とマッチング精度の高い人材をスカウトし確保することに成功しています。

従業員満足度の向上による採用力の強化

採用力を高めるにはCXだけでなく、EXの向上も欠かせません。

従業員が仕事で良い体験をすれば、業務へのモチベーションや自社に対する満足度が向上し、社内の雰囲気も良くなるでしょう。

社員間の雰囲気の良さは候補者と接する場面で伝わります。そのため、採用DXによって従業員の満足度を高めることは、採用力を高めることにつながるといえるでしょう。

企業ができるだけ優秀で自社に合った人材を確保したいときに重要なのが、「採用力」ですが、なかなか、思うように採用活動が進まないと感じている人事担当者も多いでしょう。 理想とする人材が集まらない理由は、どこにあるのでしょうか。実は企業の規[…]

採用DX導入のデメリットと対策

採用DXには多くのメリットがある一方でいくつかのデメリットも存在します。以下で見ていきましょう。

CXやEX分析の手間と導入コスト

採用DXに取り組むにはまずCXとEXの分析をし、現状を知ることから始めます。採用フローで起こりがちな課題や従業員の不満などを挙げてみましょう。

CXの分析には、候補者が内定に至るまでの様子を可視化したキャンディデートジャーニーマップの作成など、EXの分析には、従業員へのアンケートやヒアリングなどが必要です。

また、採用DXを推進していくためには、ほとんどの場合お金をかけてシステムやツールを導入しなくてはなりません。

しかし、長期的に見れば採用コストの削減につながるため、費用対効果を考えてシステムを選ぶと良いでしょう。

新たなシステム定着までの時間と教育の必要性

採用DXを推進するために新たなシステムやツールを導入すると、従業員が使い方を習得するまでに時間がかかる場合があります。

早期に適応してもらうために、研修を実施したりマニュアルを用意したりなど、様々な手間や時間をかけなくてはならないケースもあるでしょう。

従業員の使いやすさを考えて管理がワンストップでできるシステムを検討したり、初めは一部の業務をシステム化するなど小規模で行ったりするのがおすすめです。

また、社内で協力体制を作ることで、「採用DXの推進」といった目標に向かってスムーズに取り組むことができるでしょう。

採用DXの成功ステップ

ここでは、採用DXを成功させるためのステップを紹介していきます。

- 現状の採用プロセスとCX・EXを整理する

- 採用活動の目的とゴールを明確にする

- 最適なデジタルツールを選び、段階的に導入する

- 定期的な評価と改善の実施

①現状の採用プロセスとCX・EXを整理する

まずは自社における現状の採用プロセスやCX、EXを見直し、抱えている課題を見つけましょう。

採用担当者へのヒアリングや応募者からのフィードバックをもとに、どこの工程でどのような課題があるのかを明確にして戦略を立てていきます。

②採用活動の目的とゴールを明確にする

採用プロセスとCX、EXを整理し課題を見つけたら、採用活動の目的とゴールを明らかにしましょう。

「内定までにかかる時間を減らして選考辞退を避けたい」「母集団を増やして採用数を確保したい」など、課題と目的・ゴールを明確にすることで、ターゲットや使うべきツールも定まってきます。

例えば、「面接から内定までの期間を30%短縮する」「応募者数を20%増やす」など具体的な数字を用いて目標を定めるとより効果的です。

③最適なデジタルツールを選び、段階的に導入する

次に、課題を解決へ導ける最適なデジタルツールを選び、段階的に導入していきます。

検討しているツールやシステムをトライアルできる場合は、導入前に一度試してみるのがおすすめです。利用するツールやシステムが決まったら、導入計画を策定していきます。

具体的には、導入スケジュールや必要な予算などです。また、必要に応じて外部コンサルタントなどの支援も検討しましょう。

④定期的な評価と改善の実施

ツールやシステムを導入したら終わりではなく、定期的な評価と改善の実施が必要です。

例えば、候補者の採用率や内定辞退率を数値化したり、従業員エンゲージメントの向上が見られたかどうかを振り返ったりなど「導入したツールやシステムがきちんと効果を発揮しているかどうか」を定期的に評価しましょう。

もし課題が見えたら、計画やツール・システムの見直しを行い継続的に改善していく必要があります。

採用DXの課題を解決するためのおすすめツールと事例

ここでは、採用DXの各課題を解決するために導入してほしいおすすめのツールと事例を紹介していきます。

応募者集客に役立つツール

ここでは、応募者集客に役立つツールを紹介していきます。

MyRefer

株式会社TalentXのMyReferは、社内の人脈を活かしたリファラル採用を支援するツールです。

多くの利用者がいるLINEやFacebookなど主要なSNSにリンクできるため、募集やニュースなどをより早く的確に候補者へ届けることができます。

また、MyReferを通して社員が知人を紹介する体験は、自社への貢献度や組織に対する当事者意識の向上につながります。人材採用と人材育成の両面で効果が期待できるでしょう。

MyReferを利用したある企業からは、社内のリファラル採用が促進され、応募者の質の向上や応募者数の安定、採用にかかるコストの削減などが実現できたと報告されています。

エアリク

株式会社リソースクリエイションのエアリクは、採用に特化したSNSの運用を依頼できるサービスです。

画像と簡単なコメントを送るだけで、画像の加工やキャプションの作成、ハッシュタグの選定、投稿分析などを一貫して対応してもらえ、効果的なSNS運用が実現します。

また、エアリクはSNS運用だけでなく、毎月の運用実績をレポート化してくれるため、効果の可視化が可能です。

エアリクを利用し、リモートでの求人広告によって幅広く求職者に働きかけた結果、地方の優秀な人材を採用できた企業がありました。

応募管理の効率化におすすめのシステム

ここでは、応募管理の効率化におすすめのシステムを紹介していきます。

ジョブカン採用管理

株式会社DONUTSのジョブカン採用管理は、募集から選考、採用活動の効果分析までの業務を一貫して行ってくれるサービスです。

簡単に使えるシンプルな設計のため、初めてシステムを導入する企業も安心でしょう。

また、30日間の無料トライアルも実施されているので、気になる方は一度試してみるのがおすすめです。

ある企業からは、ジョブカン採用管理によって応募から面接までの流れを一元化し、紙ベースでの業務が減ったと報告されています。応募者対応がスムーズになり、応募者からの評価も上がったそうです。

HRMOS採用

株式会社ビズリーチのHRMOS採用は、採用の効率化だけでなく、分析や改善まで依頼できるサービスです。

候補者と面接官との日程調整や評価連絡、人材紹介会社への一斉連絡などがHRMOS採用一つで行えます。

HRMOS採用を導入した企業からは、複数の採用プロセスを依頼できたことで採用担当者の時間に余裕が生まれたとの報告がありました。候補者の進捗状況もリアルタイムで把握できるため、スムーズな採用が実現したとのことです。

選考業務を支えるツール(書類選考・適性検査・面接)

ここでは、書類選考や適性検査、面接などの選考業務を支えるツールを紹介していきます。

PRaiO

株式会社マイナビ×株式会社三菱総合研究所のPRaiOは、AIによって採用活動を支援するツールです。自社が求める人物像との適合性を短時間でスコア化し、候補者の優先度を明確にしてくれます。

「採用担当者によって評価が違い、どの候補者を優先して採用すべきか悩んでしまう」といった問題を解決し、スムーズな内定出しを実現するでしょう。

AIを活用した書類選考により、応募者のスキルに基づいたスクリーニングを実施した結果、選考時間を大幅に短縮できた企業もあります。

GROW360

Institution for a Global Society株式会社のGROW360は、AIを活用して適性検査を行い、面接で見逃しやすい候補者の気質や行動特性などがわかるシステムです。

また、面接者のクセなどを理解し、面接者ごとの評価のバラつきを補正する機能も備わっています。

grow360を導入した企業からは、社風に合う人材を早期に採用することができた上にミスマッチが減って、早期離職の割合も減ったと報告されています。

harutaka

株式会社ZENKIGENのharutakaは、Web面接に特化したシステムです。Web面接動画の録画や自己PR動画の解析、関係者へ動画内容の報告など様々な機能がそろっています。

Harutakaの導入により、Web面接を積極的に実施し、地方の候補者にも柔軟に対応できたことで、選考スピードや求職者満足度の向上が実現できた企業もあります。

内定後フォローや入社サポートに役立つツール

ここでは、内定後フォローや入社サポートに役立つツールを紹介していきます。

miryo+

株式会社Legaseedのmiryo+は、CXの最大化を目的とした採用管理システムです。

候補者へ連絡する適切なタイミングを教えてくれる「反応速度検知・アクションアラート」、注力すべき候補者が明らかになる「候補者マトリクス」など魅力的な機能が備わっています。

miryo+を活用しているある企業では、入社前後のフォローを充実させた結果、入社後の定着率がアップしたほか、内定者の入社意欲の維持にも成功しています。

エアリーフレッシャーズクラウド

EDGE株式会社のエアリーフレッシャーズクラウドは、内定者フォローや新入社員研修などに効果を発揮するコミュニケーションツールです。

内定者と密なコミュニケーションが取れることで、入社前の不安を解消し内定辞退や早期離職の減少が期待できます。

エアリーフレッシャーズクラウドを活用して新入社員のサポートを行ったある企業からは、新入社員の不安解消やスムーズな業務定着の実現により、早期離職の割合が減少したと報告されています。

採用活動の振り返りと分析用ツール

ここでは、採用活動の振り返りと分析用ツールを紹介していきます。

採用見える化クラウド

株式会社ミライルの採用見える化クラウドは、搭載されている豊富な分析機能によって採用活動を振り返り、採用コストを削減して費用対効果の向上を目指すシステムです。

求人を出しているエリアごと、求人を出している媒体ごとにデータを分析したり、競合との比較・分析も行えたりします。

見える化クラウドを活用した企業からは、応募者データや面接結果の管理、採用活動の振り返りに役立てたことで、次年度の採用戦略が効果的に行えたことが報告されています。

採用DXを進める上での失敗を防ぐコツ

ここでは、採用DXを進める上での失敗を防ぐコツやポイントを紹介していきます。

複数ツールの比較と小規模での検証から始める

機能が多すぎると使いづらい・使いこなせないといった事態を招きかねません。

自社の課題を解決できる機能が備わっているかどうか、他社の導入事例を確認したり、無料トライアルを実施したりして検討しましょう。

また、ツールの導入は一部の業務からなど、小規模なことから始めることが大切です。

突然会社全体の業務をデジタル化してしまうと、コストが増大したり浸透までに時間がかかったりなど、トラブルや混乱を招く恐れがあります。

最初は小規模での検証から始め、効果が明確になってきたら徐々に拡大していくのがおすすめです。

DXの成功には社内の協力が鍵

DXを成功させるには、経営層や現場、採用担当者など社内全体で協力することが必要不可欠です。

例えば、経営層の協力を得られないまま採用DXに取り組もうとしても、システム導入や教育にかかるコストに投資してもらえない可能性があります。

また、現場の協力が得られないまま採用DXに取り組もうとすると、業務の変化により現場での不満が出ることは大いに予想できるでしょう。

そのため、DXを成功させるには、会社全体で取り組んでいく必要があるのです。

まとめ

生産年齢人口の減少や労働市場の変化によって注目されている採用DXには、採用業務の効率化、ミスマッチの減少、従業員満足度の向上など、たくさんのメリットが期待できます。

採用DXの推進には、現状の課題やゴールを明確にし、複数の製品を比較しながら自社に最適なツールを選ぶことが大切です。

また、ツールは小規模な分野の導入から始め、導入後は定的な評価や改善の実施が必要です。

ぜひこの記事を参考にして、長期的な採用力向上を目指しましょう。

消費者の価値観やニーズの変化、市場のグローバル化などによってDX化に注目が集まっています。それに伴い、DX人材の需要も高まりつつありますが、日本では不足傾向にあるのが実態です。 そこで企業はDX人材についての正しい知識を得た上で育成ま[…]