みなさんは、ビジネスシーンにおいて、一日何回メールや電話を使いますか?

LINEやSNSのの飛躍的な普及があるとしても、今もなおビジネスシーンでは、電話やメールは毎日使用されます。そのため、新卒採用を行っている企業の人事の方も、日々学生と電話やメールなどのやり取りを、多く行っていることでしょう。

しかし新卒採用が難化する現代では、適切な連絡を行わないと、優秀な学生を採用し損ねてしまうことも大いにあり得ます。

そこで本記事では、「内定辞退者を減らすための、採用連絡の方法について」徹底的に解説していきます。

採用の主な連絡方法

まずは採用連絡を行う際、現在最もよく使われている4つの方法を解説していきます。

メールで連絡

まず最初が、ビジネスシーンで最も使用頻度の高いメールです。

学生からすると普段使わないため、メールというツールには慣れていないかもしれませんが、多くの学生が就活を始めるタイミングでメールの利用を始めます。

また大学によっては、早い段階でメールのビジネスマナー講習などを講義に取り入れるなど、現在でもメールは非常に有効な連絡手段として、幅広く活用されています。

一方で、現在学生の9割以上が連絡ツールとしてLINEを活用しているため、メールだけではなく各種メッセージアプリも、企業として活用していくことをおすすめします。

電話で連絡

面接結果を伝える際、メールと同じく重要になるのが電話です。

様々な連絡手段が生まれる中で、電話は一貫して重宝され、最も即効性のある連絡手段と言えます。

ただ、現代では若者の電話へ対する苦手意識が取り上げられるなど、電話も嫌う若者も一定数います。そのため、電話での連絡の際はなるべく相手にストレスがない時間や、伝え方を意識するようにしましょう。

「学生に日程調整や確認事項の連絡を取りたいのに電話に出ない…」と感じている人事様も少なくないと思います。 そんな方は今回必見!! いま、就職活動中にも関わらず、企業からの電話に出ない学生が急増中です。 「電話が嫌い、恥ずか[…]

就職サイトを通じて連絡

就職サイトを使用し採用を行っている場合、その媒体から連絡をするのも忘れてはいけません。学生の中には、普段メールチェックをする習慣がない人も少なからずいます。

しかし、就活シーズンであれば、ほとんど毎日就職サイトの情報はチェックをしています。そのため、就職サイトからの連絡も重ねて入れることで、学生側の確認漏れも防ぐことができます。

書類で連絡

最近ではあまりメジャーではないですが、書類での連絡も効果的です。

ただスピード感が大事な現代では、書類だけでの通知は即効性がなく、優秀な学生を取り逃してしまう危険性もあります。そのため、電話やメールなどを入れた後に、改めて書類を送るなど他のツールと併用することをおすすめします。

他社はどの手段で学生への採用連絡を行っているのか?

では、実際他社はどのような手段を採用連絡に使っているのでしょうか。基本的には多くの企業で電話、メールが主流となっています。

一方でIT企業やベンチャー企業などでは、LINEやSNSで採用活動を行い、そのままアプリ上で連絡をするなど、一括管理している企業も存在します。

採用の合否連絡はいつ頃連絡すべきか?

次に、面接終了後、どのタイミングで合否連絡をすればよいのでしょうか?ここでは適切な合否連絡のタイミングに関して、詳細を解説していきます。

期間は1週間以内

面接終了後の連絡として、目安となるのは遅くても1週間以内です。

ただ採用したいと感じた学生には、3日ほどで連絡をするのも良いでしょう。学生側も多くの内定通知をもらっているため、ある程度スピード感を持った対応をする方が、辞退される可能性は減少します。

連絡すべき時間帯は午前中か夕方がベスト

電話で連絡をする際は、学生が講義なので忙しい時間を避けるようにしましょう。基本的に昼は講義で忙しい学生が多いので、午前中か夕方以降が望ましいです。

ただ8時以降など、あまり遅い時間に連絡すると、学生への迷惑だけではなく、こんな時間まで働いているの?と不安をあおる可能性もあるので注意が必要です。

電話で採用結果を伝えるときのポイント

ここでは実際に、電話での面接結果の伝え方について解説をしていきます。

合否に関わらず丁寧な対応をする

合格はもちろん、不合格の場合でも人事は学生に連絡を入れなければなりません。

合格の際は軽快に電話をすることができますが、不合格通知の電話は少々気まずいものでしょう。また採用をしないからと言って、学生に対して雑な対応は絶対にしないようにしましょう。

就職活動において学生同士のつながりや口コミは非常に大きな影響力があるため、雑な対応をしてしまうと、あなたの会社の良く無い評判が学生中に駆け巡るなど、最悪なケースも考えられます。

結果と思いを簡潔に伝える

特に合格者に対してですが、簡潔になぜ合格を出したかその理由を伝えましょう。

学生側は合格を聞いて嬉しいのはもちろん、なぜ自分が選ばれたのか理由等も非常に気になります。そのため要点を2~3つに絞り、どのような理由で自社に欲しいと持ったかを、結果報告の際に伝えることで、学生に対して、良い印象を与えることができます。

電話連絡時のトークスクリプト

電話連絡時のトークスクリプトは下記のようになります。

あの後社内で検討した結果、○○さんは合格ということになりました。

面接の際に話していた、○○(印象のあるエピソードや高評価な部分)などをお聞きし、ぜひ弊社で一緒に働いて欲しいと感じ、今回の結果となりました。

メールで連絡する際に気を付けるべきこと

電話の次は、メールで連絡する際の伝え方や、注意点について3つほど解説をしていきます。

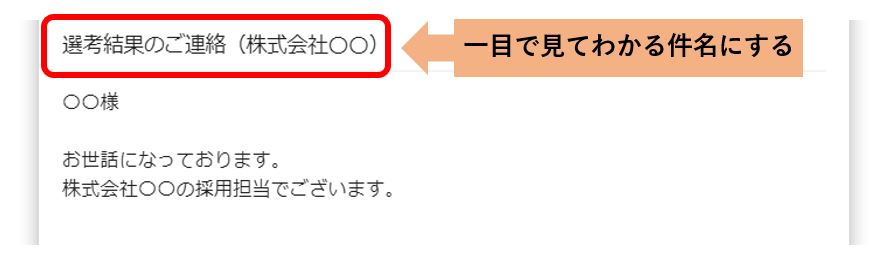

ひと目でわかる件名にする

最初に重要になるのが件名です。

普段メールを使い慣れていない学生にとっては、件名で内容がはっきりわからないメールは、スルーされてします可能性があります。そのため、「選考結果のご連絡(社名)」等のように、ひと目でわかる件名で書きだすことが必要となってきます。

応募者の名前を確認する

一度に多くの学生から応募を受ける企業では特に気を付けるようにして欲しいのが、学生の名前を事前に確認することです。

多くの応募者と連絡を取り合うと、うっかり合否を間違えて送信してしまう可能性があります。またメールは文書として残ってしまうので、文面での大きなミスはなるべく予防しましょう。

今後の手続きについて記載する

合格通知の連絡の場合は、今後の手続きやスケジュールに関しての記載も忘れては行けません。

今後の具体的な流れや、入社までの段取りを記載することで学生も安心し、より入社に対してリアリティを感じることができます。そうすることで、学生の入社意欲の向上や、あなたの会社が学生の記憶に残るなど、優秀な学生の採用へ一歩近づくことができます。

不合格の場合の対応はどうするのか?

ここまでは合格通知についてメインで解説をしてきました。

では不合格の場合はどのような対応が望ましいのでしょうか。不合格の場合は基本的には、メールで通知を送ることが一般的です。また多くの企業が不合格の際には電話で連絡しないため、電話で不合格通知をしてしまうと、着信を受けた学生が勘違いしてしまうこともあります。

そのため、不合格の際は応募してくれたことの感謝や、今後の就職活動を応援するためのお祈りを沿えてメールを送るようにしましょう。

学生が求める採用連絡手段は?

最後に、学生目線での採用連絡手段について、少し解説をします。

先述で解説した通り、現代の学生はメールや電話をあまり使わず、LINEやSNSなどでほとんどの連絡を済ませています。またその変化に合わせて、LINEやSNSを通した採用活動をしている企業も多く、合否の連絡もSNS上で行う企業増えてきています。

学生側からもSNSなどから気軽に連絡が取れる方が、スピード感や慣れから来る安心感などがあり、非常に高評価です。そのため可能であれば、企業用LINEアカウントの作成やSNSアカウントの立ち上げなども、並行して行うと良いでしょう。

2019年に総務省が発表した「平成30年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」で注目すべきデーターがあります。具体的には20代のSNS利用率ランキングが発表されています。結果は以下の通りです。 第1位 LINE(98.[…]

まとめ

ここまで解説したように、年々難しくなる新卒採用において、優秀な学生への連絡手段はしっかりと考えておく必要があります。従来のように学生側が必死に企業を探す時代であれば、企業もそこまで困りません。

しかし現代では引き続き売り手市場が続き、学生側が自由に企業を選びます。このように企業が選ばれる状況である今、内定を出して安心をするのではなく、採用連絡方法や伝え方にも、対策を投じる必要があります。

むしろ、最後の採用連絡の印象が他社との比較の重要決定材料になることも多くあります。そのため、現在人事部にいる方や採用担当を行っており、新卒採用において課題を感じている方は、ぜひこの記事を参考に、優秀な学生の採用を目指してください。

今回のテーマは「理想の採用担当者・ざんねんな人事にならないための行動ポイント」です。 会社説明会や面接などで顔を合わせ、電話やメールで連絡を取る。採用の現場で応募者と接するのは、常に採用担当者です。つまり、採用担当者は「会社の顔」とし[…]